2. Les causes de l’herpès génital

Le virus

L’herpès génital est dû à un herpèsvirus appartenant à la grande famille des Herpesviridae, qui comprend plusieurs sous-familles. Dans celle-ci se trouvent notamment l’Herpès Simplex Virus de type 1 (HSV-1), l’Herpès Simplex Virus de type 2 (HSV-2) ainsi que le virus varicelle-zona (VZV).

Si l’HSV-1 était traditionnellement associé aux lésions herpétiques buccales et l’HSV-2 aux lésions génitales, mais on sait aujourd’hui qu’environ 20 % des herpès génitaux sont liés à l’HSV-1. Près de 50 % des primo-infections génitales sont désormais dues à l’HSV-1, probablement en lien avec l’augmentation des rapports bucco-génitaux depuis les années 1980. Les infections à HSV-1 semblent généralement moins récurrentes et un peu plus courtes que celles dues à HSV-2. Des doubles infections par HSV-1 et HSV-2 restent possibles, car il n’existe pas d’immunité croisée protectrice entre les deux types.

La transmission

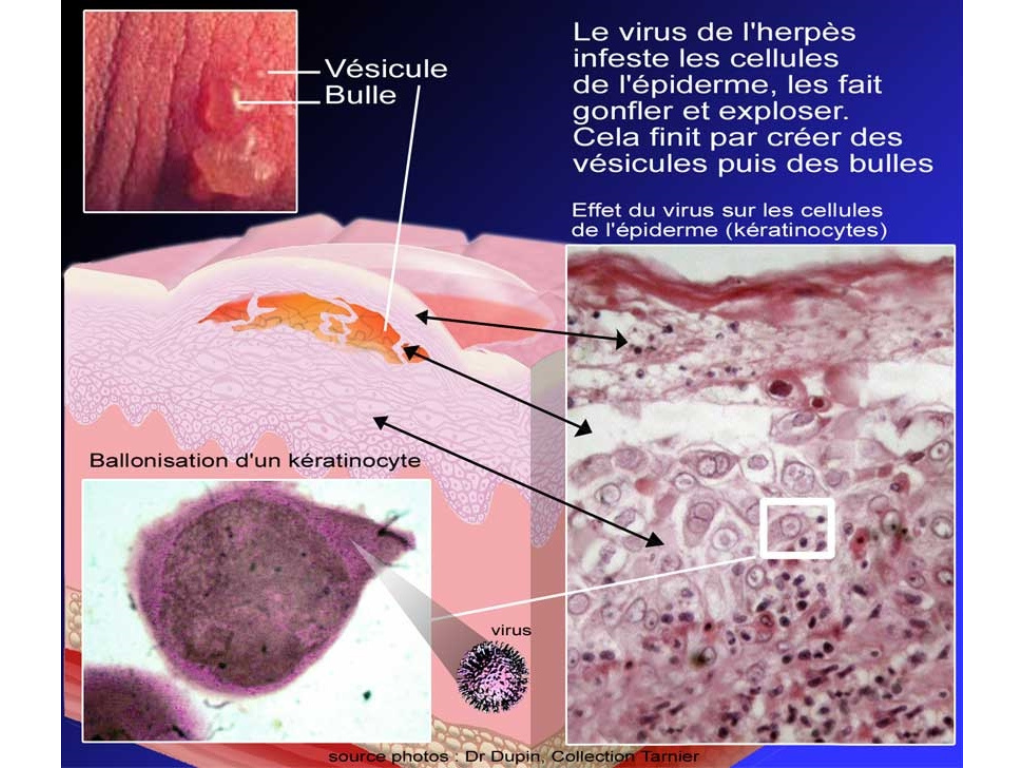

La transmission du virus se fait par contact direct de muqueuse à muqueuse, lors d'un rapport sexuel avec quelqu'un qui a des lésions actives, c'est-à-dire contenant des virus, ou avec quelqu'un qui ne présente pas de lésions mais libère du virus dans ses sécrétions génitales. Le virus infeste alors les cellules superficielles de l'épiderme (kératinocytes) ou des muqueuses.

Le risque de transmission est maximal pendant une poussée ou en période de “prodromes” (picotements, brûlures annonciatrices).

Cependant, la transmission reste possible en dehors des poussées, du fait de l’excrétion virale asymptomatique.

Le préservatif réduit le risque de transmission mais ne protège pas totalement, car certaines lésions ou zones d'excrétion peuvent se situer en dehors de la zone couverte.

Ce virus est toxique pour les cellules épidermiques et entraîne leur ballonisation, c'est-à-dire leur gonflement. Les cellules se nécrosent et se transforment alors en vésicules ou en bulles puis en ulcérations ou érosions.

Le risque de contamination est d'autant plus élevé que les lésions sont à un stade précoce. En d'autres termes, les vésicules et les bulles sont plus contagieuses que les ulcérations, les croûtes ou les cicatrices. Ce sont donc les vésicules et les bulles qui sont les lésions les plus contagieuses car elles contiennent beaucoup de virus.

3. Quels examens pour l’herpès génital ?

La recherche du virus au laboratoire peut être nécessaire en cas de doute diagnostique

Le diagnostic d’herpès génital sur le simple aspect des lésions est parfois difficile. En cas de doute, il peut être utile de réaliser un prélèvement au niveau des lésions, qui apportera une confirmation diagnostique.

Le diagnostic de l’herpès génital est avant tout clinique, c’est-à-dire basé sur l’examen des lésions par un médecin expérimenté. Cependant, ce diagnostic n’est pas toujours simple, et une confirmation microbiologique est recommandée au moindre doute. Il est possible d’effectuer une mise en culture du virus prélevé au niveau des lésions, idéalement des vésicules ou bulles riches en virus, ou à défaut de l’ulcération ou de la croûte. Le résultat est obtenu en 48 heures.

Aujourd’hui, la technique de référence est la PCR, qui recherche l’ADN viral à partir d’un prélèvement de vésicule ou d’ulcération. Elle est plus sensible et plus spécifique que la culture, et permet d’identifier le type viral (HSV-1 ou HSV-2).

Aucun intérêt des examens sanguins

La réalisation d’une prise de sang à la recherche d’une sérologie positive à l’herpès virus n’a pas d’intérêt pour diagnostiquer un herpès génital. En effet, la sérologie ne permet ni de dater l’infection, ni de déterminer précisément si les lésions observées sont liées à HSV. Elle peut avoir un intérêt épidémiologique, c’est-à-dire pour évaluer la circulation du virus dans une population, mais pas pour poser un diagnostic clinique.

Rechercher d’éventuelles autres maladies sexuellement transmissibles associées

La présence d’un herpès génital, qui est une infection sexuellement transmissible, doit conduire à rechercher d’autres IST pouvant être associées. Il est donc important que le médecin examine l’ensemble de la région génitale et propose un dépistage adapté : recherche de Chlamydiae (analyse du premier jet urinaire chez l’homme, prélèvement par écouvillon au niveau du col de l’utérus chez la femme), ainsi qu’une prise de sang pour dépister le VIH, la syphilis et l’hépatite B.