L'herpès génital est une infection sexuellement transmissible, mal prévenue par le port du préservatif. Elle est relativement fréquente, notamment au début de la vie sexuelle.

Il n'existe pas de risque de contamination indirecte, le virus étant très fragile en milieu extérieur.

1. L’herpès génital, qu’est-ce que c’est ?

L'herpès affecte en France environ 20 % de la population sexuellement active, et en particulier la tranche d'âge des 25-35 ans. La transmission du virus, l'herpès virus de type 2, se fait au cours d'un rapport sexuel avec un partenaire qui a des lésions actives et contagieuses, car contenant du virus. Le virus peut aussi être transmis en l’absence de lésions visibles, en raison de la présence intermittente de virus au niveau génital. Dans 50% à 90 % des cas la transmission se fait par un partenaire qui ne présente aucun symptôme, ni lésion apparente, au moment du rapport.

Qu’est-ce que la primo-infection herpétique ?

La primo-infection herpétique correspond au tout premier contact de l’organisme avec le virus de l’herpès.

Cette première infection est très souvent asymptomatique, ne s'exprimant par aucune lésion visible ou ressentie, et on ne s'en aperçoit alors pas (dans 75% des cas).

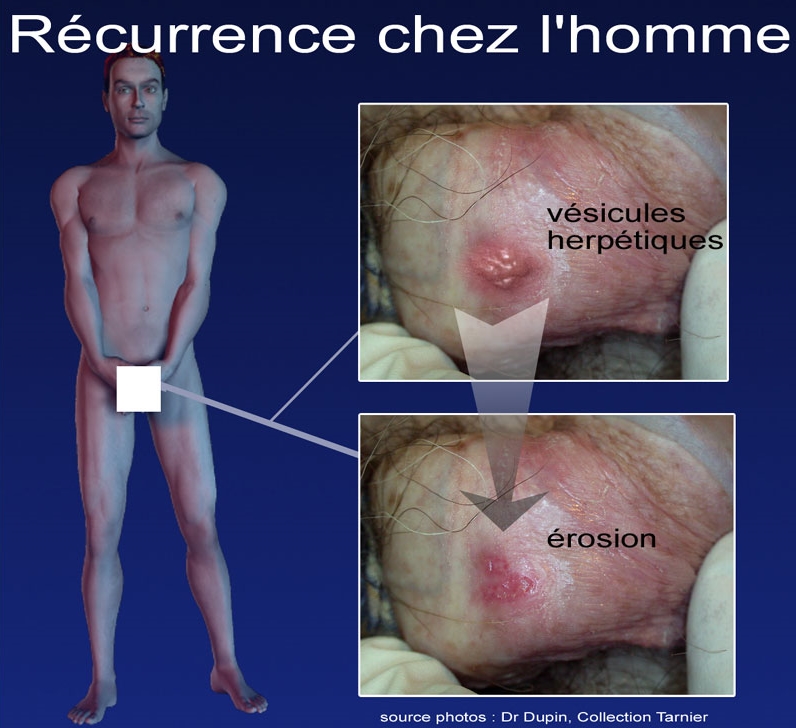

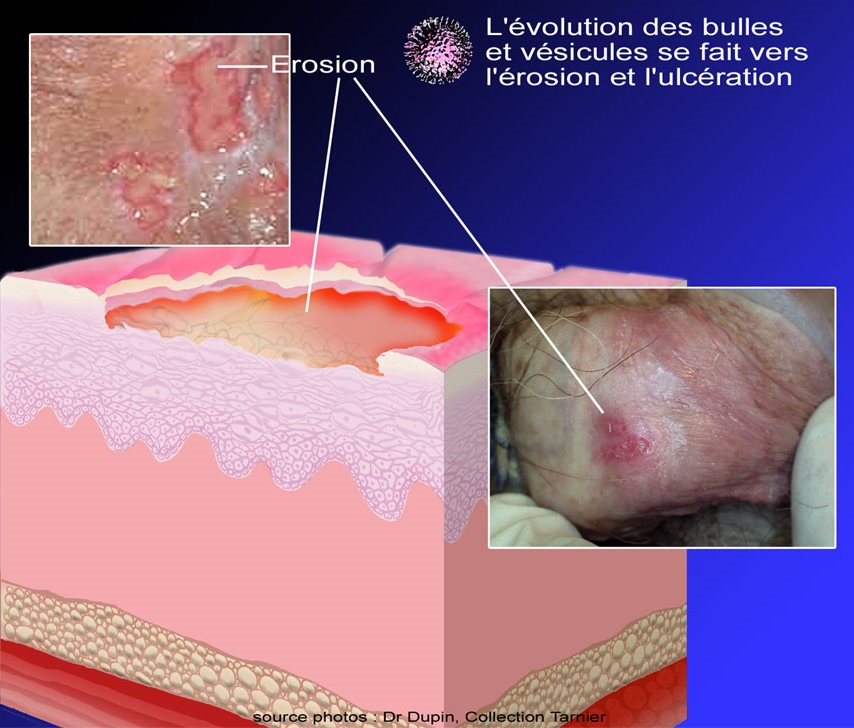

Lorsqu’elle la primo-infection est symptomatique, des lésions peuvent apparaître environ 5 à 10 jours après la contamination, soit au niveau de la peau, soit au niveau des muqueuses génitales. Elles se présentent alors sous forme de vésicules (voir illustration ci-dessus) ou de petites bulles douloureuses sur un fond rouge et inflammatoire. Les lésions sont très contagieuses.

La rupture de ces vésicules entraîne des ulcérations parfois très douloureuses qui guérissent sans séquelle en une huitaine de jours.

Chez la femme, ces lésions peuvent s'accompagner d'un œdème vulvaire très important, pouvant la gêner pour uriner ou même l'empêcher d'uriner. Il peut exister des ganglions dans les plis de l'aine (adénopathies inguinales), et parfois même de la fièvre. Quand elle s'exprime, cette primo-infection est donc très souvent assez bruyante et spectaculaire, en tout cas plus sévère que les épisodes de récidive qui pourront survenir par la suite.

Qu’est-ce que les récurrences herpétiques ?

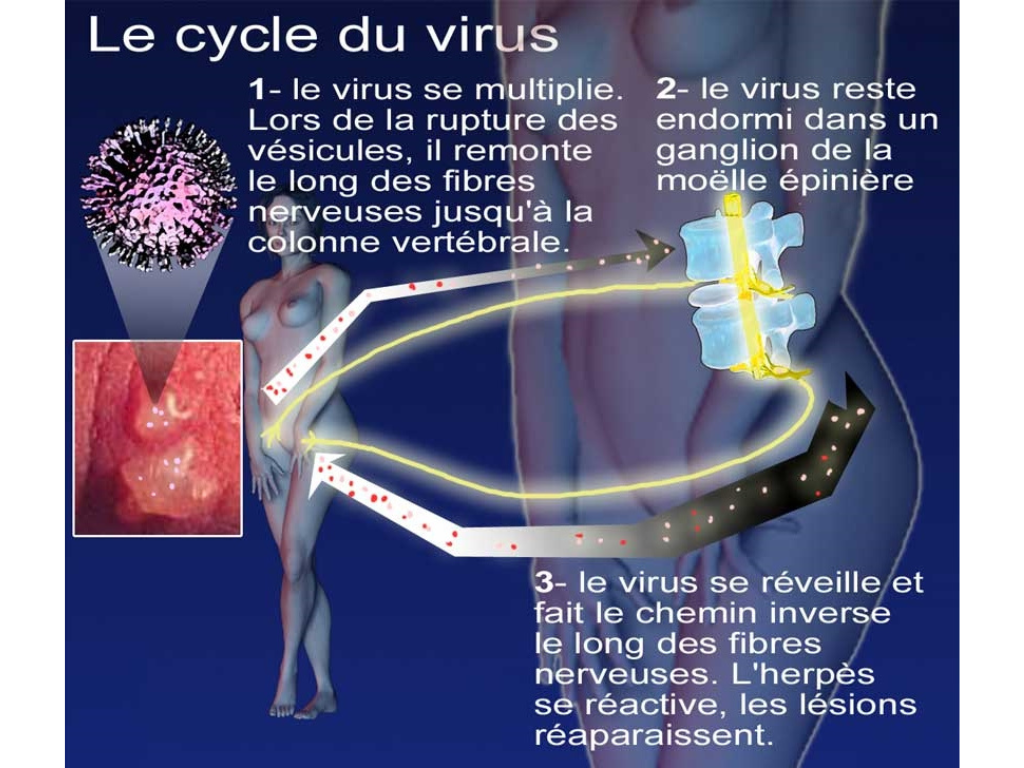

Le virus de l’herpès est capable de cheminer le long des nerfs pour aller se localiser dans un ganglion situé à proximité de la colonne vertébrale. Là, il reste inactif, comme endormi, et devient latent pendant une durée très variable, allant de quelques semaines à plusieurs années. Il peut même ne plus jamais se manifester. On ne sait pas aujourd’hui ce qui détermine la réactivation du virus. En revanche, on sait que les récurrences (ou récidives) sont plus fréquentes au cours de la première année suivant la primo-infection qu’au cours des années ultérieures.

Lors d’une récurrence, le virus migre de nouveau le long du nerf, mais cette fois en sens inverse, jusqu’aux cellules de la peau ou des muqueuses qu’il réinfecte. Réapparaissent alors les mêmes lésions, habituellement au même endroit que les poussées antérieures : de petites vésicules regroupées en « bouquet », puis des ulcérations. Ces lésions sont souvent moins intenses et moins nombreuses que lors de la primo-infection, et elles cicatrisent plus rapidement. Le virus peut aussi se réactiver et entrainer une excrétion virale contagieuse sans symptôme.

Certains facteurs tels que le stress, la fatigue, une autre infection, une baisse de l’immunité ou des variations hormonales (comme les règles) peuvent favoriser ces récidives.

Juste avant la récidive, quelques symptômes annonciateurs, appelés prodromes, tels que des picotements ou des sensations de brûlure, peuvent être présents

Un des risques liés à l’herpès génital pendant la grossesse est la transmission du virus au nouveau-né au moment de l’accouchement par contact avec des lésions maternelles (vésicules ou ulcérations). Le risque pour l'enfant est alors de développer un herpes néonatal et même une infection du cerveau par le virus de l'herpès, qui peut être gravissime. Une prise en charge obstétricale par une équipe spécialisée doit être proposée à toute femme enceinte présentant une primo-infection (c'est-à-dire un premier contact avec le virus de l'herpès) ou une récurrence herpétique pendant la grossesse. Enfin toute ulcération génitale chez une femme enceinte doit faire suspecter un herpès génital même en l’absence d’antécédent.