Qu’est-ce que c’est ?

Comprendre les mélanomes

Une tumeur des cellules pigmentaires

Les grains de beauté, ou naevus, sont des amas de mélanocytes, les cellules de la peau qui produisent la mélanine, le pigment responsable de sa couleur. Le mélanome est un cancer de la peau qui se développe à partir de ces mélanocytes. Le nombre de mélanocytes est similaire chez toutes les personnes, quelle que soit la couleur de peau. En revanche, la quantité et la nature de la mélanine produite varient, ce qui influence la couleur de la peau, mais aussi sa sensibilité au soleil.

La mélanine qu’ils produisent agit comme une protection naturelle : elle se place comme une « ombrelle » au-dessus du noyau des cellules pour protéger leur ADN des effets nocifs des rayons ultraviolets (UV). Cependant, chez les personnes rousses, le type de mélanine produit ne protège pas efficacement contre les UV et favorise au contraire la formation de radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules lors d’une exposition au soleil. L'histoire naturelle et l'augmentation de fréquence du mélanome sont intimement liées à l'exposition solaire.

Une fréquence en forte augmentation

Dans les pays occidentaux, la fréquence des mélanomes a doublé tous les dix ans depuis 50 ans. Cette forte augmentation a conduit à la mise en place de nombreuses campagnes de prévention concernant les risques de l'exposition solaire dans la plupart des pays. Actuellement, environ 15 personnes sur 100 000 sont diagnostiquées chaque année, ce qui représente plus de 15 000 nouveaux cas par an en France. Bien que l’âge moyen au moment du diagnostic soit de 60 ans, le mélanome peut toucher des personnes de tout âge. C’est d’ailleurs le cancer le plus fréquent chez les adultes jeunes, entre 25 et 50 ans, dans les pays occidentaux. Cependant, il reste très rare avant l’âge de 15 ans.

Les facteurs de risque de mélanome : le soleil au cœur des facteurs de risque

La pigmentation de la peau et la réaction à l'ensoleillement constituent deux facteurs de risque importants et clairement établis dans la survenue d'un mélanome. Plus la peau est claire et a une tendance à développer des coups de soleil sans bronzer, ou très peu, plus le risque est important. La relation entre exposition solaire et risque de mélanome est complexe, mais globalement, les expositions intermittentes et intenses sont celles qui ont l'effet le plus nocif sur la peau, en particulier si ces expositions solaires surviennent pendant l’enfance (coups de soleil durant l’enfance). L’exposition aux ultraviolets artificiels (comme les cabines de bronzage) contribue également à augmenter le risque de mélanome.

Le nombre de grains de beauté est aussi un facteur déterminant dans le risque de mélanome. Il dépend d'une part de l'exposition solaire et d'autre part de caractéristiques génétiques qui déterminent la capacité des mélanocytes à se multiplier. Si certains mélanomes se développent à partir d'un grain de beauté préexistant, dans plus de 70 % des cas, ils se développent « de novo », c’est-à-dire sans grain de beauté préexistant. Les personnes ayant ou ayant eu des membres de leur famille atteints de mélanome présentent un risque plus élevé. On estime que 10 % des mélanomes sont familiaux.

Enfin, l’immunodépression est aussi un facteur de risque de survenue d’un mélanome.

Une tumeur potentiellement agressive

Le mélanome est une tumeur potentiellement agressive, surtout lorsqu’elle est diagnostiquée à un stade tardif, et qui peut donner lieu à des métastases mettant en jeu le pronostic vital. Les métastases sont des cellules cancéreuses qui quittent la tumeur principale et migrent vers d’autres parties du corps. En 2023, en France métropolitaine, 17 922 nouveaux cas de mélanome cutané ont été recensés, et 1 920 décès ont été liés à ce cancer.

Le mélanome demeure ainsi un problème majeur de santé publique.

2. Reconnaître un mélanome

Si un mélanome peut être suspecté par le médecin en fonction de son aspect, le diagnostic de certitude repose sur l'examen microscopique d'un prélèvement portant sur l'ensemble de la lésion. C’est ce qu’on appelle l’examen anatomopathologique, réalisé sur la pièce opératoire après retrait de la lésion. Cet examen permet également d’évaluer le degré d’infiltration en profondeur, également connu sous le nom d’épaisseur du mélanome ou indice de Breslow, qui est l’un des critères pronostiques les plus importants.

Le mélanome est généralement un cancer cutané visible, que l’on repère grâce à sa morphologie et son aspect extérieur. Pour faciliter l’identification clinique des mélanomes, les dermatologues ont élaboré une règle d’évaluation, la règle dite "ABCDE", qui aide à évoquer la possibilité d’un mélanome, même pour le patient éduqué à l’auto-dépistage.

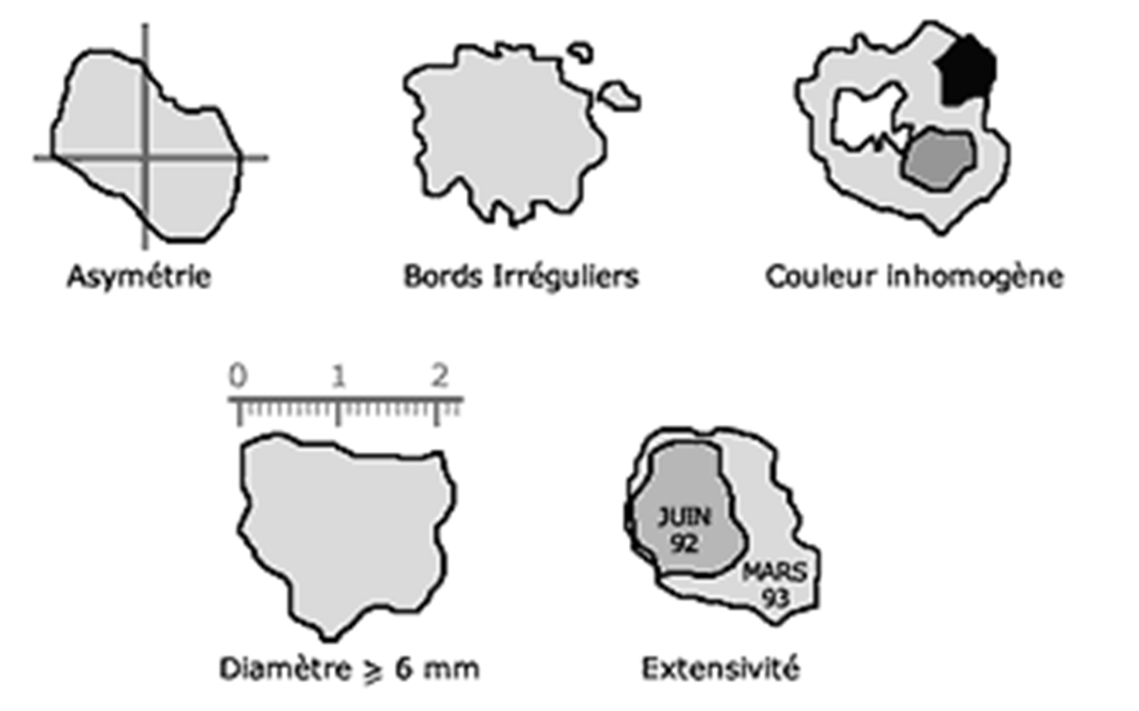

Mélanome, règle ABCDE

Le mélanome présente en général les critères suivants :

- A pour Asymétrie : le mélanome est souvent asymétrique.

- B pour Bords irréguliers : les bords sont souvent encochés, polycycliques.

- C pour Couleur inhomogène : plusieurs couleurs sont présentes, allant du brun clair au noir foncé.

- D pour Diamètre : le diamètre est généralement supérieur à 6 mm.

- E pour Évolution : lorsqu’on observe un changement évident de la lésion au fil des mois.

Aucun critère à lui seul n'est suffisant pour affirmer qu’il s’agit d’un mélanome, mais le critère ayant la valeur prédictive la plus forte est le E pour évolutivité.

Certains patients ont de nombreux grains de beauté dits atypiques, qui répondent à plusieurs critères de la règle ABCDE. Chez ces patients, un autre signe peut être utilisé : celui du « vilain petit canard », c'est-à-dire une lésion pigmentée qui apparaît très différente des autres et qu’il faudra analyser en priorité.

info Ces zones oubliées où les nævus peuvent échapper à la surveillance

Certaines parties du corps sont souvent négligées lors de l’auto-surveillance, alors qu’elles peuvent être le siège de mélanomes. Le cuir chevelu, par exemple, est directement exposé aux UV, en particulier en cas de calvitie, au niveau de la raie ou lorsque les cheveux sont très fins. Cela en fait une zone à haut risque de survenue de mélanome.

En effet, selon l’Institut National du Cancer, en 2024, près de 12 % des mélanomes diagnostiqués concernaient le cuir chevelu, la nuque ou les oreilles. Ces localisations sont souvent plus agressives et, les cheveux masquant les lésions, le diagnostic est généralement posé tardivement, à un stade avancé de la maladie.

D’autres zones échappent également fréquemment à la vigilance. Le mélanome subunguéal, qui se développe sous les ongles, représente environ 2 % des mélanomes. Chez les personnes ayant un phototype foncé, il peut même représenter jusqu’à 25 % des cas.

De même, les mélanomes peuvent apparaître sur la plante des pieds, entre les orteils ou les doigts, sur les paumes des mains, ou encore au niveau des organes génitaux. Ces localisations, parfois oubliées, doivent donc, au même titre que le reste du corps, être protégées du soleil et faire l’objet d’une auto-surveillance régulière.

Quatre grands types de mélanomes

On distingue classiquement quatre types de mélanomes :

- Le mélanome superficiel extensif se présente comme une tache ou un grain de beauté qui s’étend, adopte une forme irrégulière et présente une couleur inhomogène (noir, marron, rouge ou dépigmentée). Cette lésion, souvent plate et non palpable au début, peut voir apparaître progressivement un petit relief. Les mélanomes de ce type représentent la majorité des cas (70 à 80 %).

- Le mélanome nodulaire se manifeste d’emblée sous forme d’un relief. Il peut être de couleur noire, mais aussi parfois dépourvu de pigmentation. De consistance ferme, il peut s’ulcérer, se couvrir d’une croûte, suinter ou saigner. Ces mélanomes ont en général une croissance rapide (en quelques semaines), avec une extension verticale en profondeur. Les critères ABCDE sont souvent inadaptés à ce type de mélanome, à l’exception du « E » (évolution). Ils représentent 5 à 20 % des cas.

- Le mélanome de Dubreuilh se présente sous la forme d’une tache pigmentée inhomogène, allant du marron foncé au noir, ressemblant à une tache de vieillesse. Il s’étend très lentement, sur plusieurs années voire plusieurs décennies, principalement sur les zones exposées au soleil (notamment le visage) chez les personnes âgées, et passe souvent inaperçu. Il représente environ 10 % des mélanomes.

- Le mélanome acro-lentigineux touche les extrémités : les paumes, les plantes des pieds (sous forme de tache brune ou noire, parfois dépigmentée et aux contours irréguliers), ou les ongles (sous forme d’une bande noire irrégulière et acquise). Il apparaît sur des zones non exposées au soleil, lequel ne joue donc pas de rôle dans son apparition. Ce type de mélanome est le plus fréquemment observé chez les personnes à peau foncée ou d’origine asiatique, bien qu’il puisse également survenir chez les personnes à peau claire. Le diagnostic est souvent tardif, en raison d’une méconnaissance de cette forme de mélanome ou parce que la lésion est plus difficile à visualiser du fait de sa localisation lorsqu’il se localise sur la plante des pieds.

D’autres localisations de mélanome existent, telles que les mélanomes muqueux (par exemple au niveau des muqueuses digestives ou génitales) ou oculaires (comme le mélanome uvéal), mais ces formes sont plus rares.