I. À quoi cela ressemble-t-il ?

Il existe quatre grands types d'infections bactériennes cutanées courantes :

- Les infections autour des poils : Ce sont des infections qui se produisent au niveau du follicule pilo-sébacé, c'est-à-dire du poil enchâssé dans un sac relié à une glande sébacée qui produit le sébum. Ce sont les pyodermites folliculaires.

- Les infections de la couche superficielle de la peau : Principalement représentées par l’impétigo, ces infections touchent la couche superficielle de la peau.

- L'infection du pourtour de l'ongle : Appelée panaris, elle se caractérise par une infection localisée autour de l'ongle.

- Les infections cutanées profondes : Ces dernières regroupent l’érysipèle et les infections qui touchent les couches très profondes de la peau et peuvent détruire les tissus touchés.

1. Les infections autour des poils : folliculites, furoncles, anthrax

Toutes ces infections ont en commun le fait qu’elles sont liées à des bactéries et qu’elles touchent la racine du poil et la glande qui y est associée, follicule pilo-sébacé. Elles sont généralement provoquées par des bactéries de type cocci Gram positif, comme le Staphylococcus aureus, ainsi que certains streptocoques.

Dans environ 1 cas sur 10, l’infection est due à une forme particulière de staphylocoque doré qui résiste à certains antibiotiques. Cette bactérie, appelée staphylocoque résistant est plus difficile à traiter et nécessite une prise en charge médicale adaptée. Elle est plus fréquente dans certaines régions du monde, ce qui explique une vigilance particulière des médecins.

Les infections du follicule pileux se déclinent selon leur sévérité :

- La folliculite : Il s'agit d'une atteinte superficielle du poil. C'est la forme la plus bénigne et courante.

- Le furoncle : Une folliculite plus profonde, qui détruit le follicule pileux et très douloureuse.

- L’anthrax : C'est un la fusion de plusieurs furoncles, toujours causé par le Staphylococcus aureus, qui forme une infection plus grave et complexe.

Les folliculites : infections superficielles

Aspect :

Les folliculites se manifestent par de petits boutons rouges, chacun étant centré par un poil. Elles ne sont généralement pas douloureuses.

Localisation :

On les retrouve principalement sur les cuisses, les fesses et la barbe.

Pourquoi apparaissent-elles ?

Les folliculites sont souvent causées par une hygiène cutanée ou vestimentaire insuffisante. Elles peuvent également survenir dans des situations qui favorisent la macération, comme la transpiration excessive ou le port de vêtements trop serrés.

Les furoncles

Lorsqu'ils sont isolés ou présents en petit nombre, les furoncles correspondent à la destruction du poil par une infection bactérienne. C'est le Staphylococcus aureus (staphylocoque doré) qui en est la cause principale.

Quel est leur aspect ?

En quelques jours, le furoncle devient douloureux, rouge, chaud et augmente de taille. Il peut présenter un gonflement important au niveau de la zone infectée.

Où les trouve-t-on ?

Les furoncles apparaissent généralement dans les mêmes zones que les folliculites (cuisses, fesses, barbe), mais ils peuvent également se développer sur les membres, le buste, le visage, et particulièrement au niveau du nez, au niveau des narines.

Pourquoi ces infections surviennent-elles ?

Les furoncles peuvent être déclenchés par des frottements ou des stimulations mécaniques dues à la pression (par exemple, les vêtements serrés ou certains sports). Une hygiène défectueuse, un diabète, une carence en fer, certains déficits immunitaires, ainsi qu'un portage familial de Staphylococcus aureus, sont également des facteurs de risque.

Comment évolue un furoncle ?

Au fil du temps, le furoncle "mûrit" et forme une tête blanc-jaune, connue sous le nom de "bourbillon", par lequel le pus est éliminé.

Attention !

Il faut consulter un médecin en cas de :

- Fièvre

- De localisation autour d' un orifice (nez, anus, oreille)

- De diabète ou d' immunodépression

- De traînées rouges sur la peau, de signe de lymphangite

- D' évolution vers un anthrax, ou de signes locaux sévères

- De survenue aux âges extrêmes

L' anthrax et l' abcès

L' anthrax correspond à une infection plus grave, formée par plusieurs furoncles regroupés au même endroit. La zone devient très rouge, gonflée et très douloureuse. Il s’agit d’une complication rare mais sérieuse d’un furoncle.

L' abcès est une collection de pus. Il se présente sous la forme d’une boule ou d' une plaque rouge, chaude, inflammatoire et très douloureuse.

Au bout de quelques jours, il se ramollit, ce qui peut être perçu au toucher.

Dans tous les cas ,il est impératif de consulter un médecin car il faut le drainer chirurgicalement pour évacuer le pus contenu dans la lésion. Parfois, des mesures d’isolement (au travail, en famille) peuvent être nécessaires pour éviter la propagation de l'infection.

Cas particuliers

- Furonculose chronique :

Elle correspond à l’apparition de furoncles à répétition sur une longue période. Une consultation médicale s' impose.

Voici une version adaptée en langage patient, plus simple et plus rassurante :

Il est parfois nécessaire de :

- Vérifier s’il existe une maladie favorisant les infections, comme le diabète.

- Chercher si d’autres personnes de l’entourage sont porteuses du même germe, au sein de la famille ou de la collectivité.

- Décontaminer certaines zones du corps où les bactéries en cause peuvent se cacher, comme l’intérieur du nez, les oreilles, les aisselles ou d’anciennes cicatrices, afin d’éviter les récidives.

- Les furoncles multiples ou à risque :

Les furoncles multiples, les furoncles avec fièvre et/ou immunosuppression, nécessitent un traitement antibiotique.

Les antibiotiques seront prescrits pendant 7 jours.

Quelles sont les complications possibles des furoncles ?

- Une infection des vaisseaux lymphatiques (lymphangite) : elle se manifeste par une traînée rouge sur la peau, des ganglions douloureux et parfois de la fièvre.

- Une infection généralisée : plus rarement, l’infection peut se diffuser dans l’organisme et toucher d’autres organes.

- Une infection grave du visage (appelée staphylococcie maligne de la face) : cette complication est rare mais sérieuse et nécessite une prise en charge médicale urgente.

2. L'impétigo : infection épidermique

Quelles sont les bactéries responsables de l'impétigo ?

L'impétigo est principalement causé par le Staphylococcus aureus (staphylocoque doré), mais peut également être dû au Streptococcus pyogenes ou bien à une combinaison de ces deux bactéries. En France, environ 90% des infections d'impétigo sont causées par le staphylocoque doré.

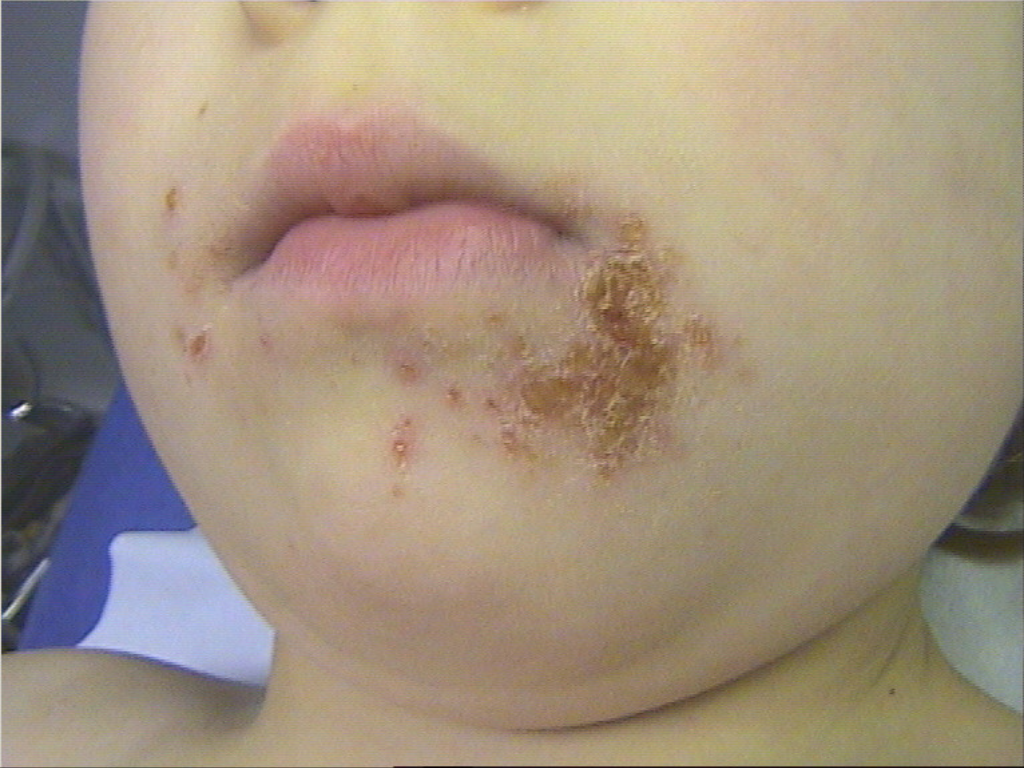

Comment se présente l'impétigo ?

L'impétigo débute par de petites vésicules qui se rompent facilement, laissant place à des érosions suintantes et collantes. Ces lésions finissent par se couvrir de petites croûtes de couleur miel, caractéristiques de cette infection.

Il existe deux formes d'impétigo qu'il est important de reconnaître :

- L'impétigo croûteux :

Cette forme se manifeste par des plaques rouges superficielles, où les vésicules et pustules fragiles se transforment rapidement en croûtes épaisses et squameuses. L'auto-contamination (quand une personne propage elle-même l’infection sur sa peau) est fréquente en raison du grattage des lésions. Les lésions se trouvent généralement autour des orifices (nez, bouche, et parfois l'anus).

- L'impétigo bulleux :

Cette forme d'impétigo est causée par la sécrétion d'une toxine, l'exfoliatine, produite par le Staphylococcus aureus. L'impétigo bulleux est particulièrement fréquent chez les nourrissons, notamment au niveau du siège, mais peut également toucher le corps et les membres. Il se caractérise par la présence de grandes bulles molles et transparentes, mesurant de 1 à plusieurs centimètres de diamètre, reposant sur des zones de peau rouge. Ces bulles se rompent généralement après 2 à 3 jours. L'impétigo bulleux est très contagieux.

Dans tous les cas, une consultation médicale urgente est nécessaire.

Où se manifeste l'impétigo ?

L’impétigo apparaît le plus souvent autour de la bouche, mais il peut toucher n’importe quelle partie de la peau.

Lorsque la peau est grattée, abîmée ou déjà fragile à cause d’un autre problème de peau, l’infection peut se propager rapidement.

On parle alors d’impétiginisation, c’est-à-dire qu’une infection vient se greffer sur une lésion existante.

Cela peut se produire par exemple :

- Sur des plaques d’eczéma ou des lésions très prurigineuses (qui démangent beaucoup),

- Sur des piqûres d’insectes, comme celles des moustiques,

- Sur des piqûres de parasites, comme les poux, la gale ou les aoûtats,

- Sur certaines maladies virales de la peau, comme l’herpès ou la varicelle,

- Sur des plaies ou des brûlures, même petites.

L’impétigo peut donc apparaître dans différentes zones du corps, notamment :

- Autour de la bouche, par exemple lorsqu’un herpès, une irritation des commissures des lèvres (perlèche) ou un eczéma s’infectent,

- Dans les plis des oreilles, surtout lorsqu’il existe déjà de l’eczéma,

- Sur le cuir chevelu, après des piqûres d’insectes ou de parasites (comme les aoûtats, les poux ou les moustiques) qui se surinfectent,

- Sur n’importe quelle autre partie du corps, lorsque des lésions comme la gale, des plaies ou la varicelle s’infectent secondairement.

Qui, pourquoi et quand ?

L’impétigo touche surtout les enfants.

C’est une infection très contagieuse : l’enfant peut se contaminer lui-même en se grattant ou en touchant les lésions, puis transmettre l’infection à d’autres parties de son corps ou à d’autres personnes. Cela peut ainsi provoquer de petits foyers d’infection dans la famille ou à l’école.

Il est particulièrement fréquent durant les périodes de chaleur, notamment en été, car les températures élevées favorisent la prolifération bactérienne.

Y a-t-il des complications ou des formes graves d'impétigo ?

L’impétigo est le plus souvent une infection bénigne, qui guérit bien avec un traitement adapté.

Cependant, dans certains cas, des complications peuvent survenir :

- Des formes plus profondes dites ‘creusantes’ : Elles sont rares et touchent surtout les jambes. Les croûtes sont épaisses et bien accrochées à la peau, et la guérison peut être plus lente.

- Une extension de l’infection sous la peau : L’infection peut parfois s’étendre en profondeur, nécessitant alors un traitement adapté.

Les signes de gravité nécessitant une consultation médicale urgente sont les suivants :

- L'existence d' une fièvre,

- Un enfant de moins de 6 ans,

- Un nombre important de lésions,

- Une extension rapide des lésions.

3. Les panaris

Comment reconnaître un panaris ?

Le panaris est une infection bactérienne, souvent causée par le Staphylococcus aureus (staphylocoque doré), qui touche principalement la peau et les tissus sous-cutanés des doigts des mains. Il se localise fréquemment au niveau de la dernière phalange, autour de l’ongle, ou sur la pulpe du doigt.

Quelle est la cause du panaris ?

Le panaris survient généralement au décours d’une blessure, d’un mordillement, ou d’un arrachement des petites peaux autour de l’ongle. Il peut aussi survenir à la suite de l’introduction d’un corps étranger dans la peau, comme une écharde ou une épine végétale.

Existe-t-il un terrain propice au panaris ?

Oui, certaines personnes présentent un terrain plus favorable au développement du panaris, notamment celles souffrant de diabète ou de déficit immunitaire, qui sont plus vulnérables aux infections.

Comment se manifeste un panaris ?

- Stade initial inflammatoire : La peau autour de l’ongle devient rouge, chaude, enflée et douloureuse. Lorsque l'infection touche la pulpe du doigt, celle-ci gonfle et devient rouge, chaude et très douloureuse.

- Évolution vers un abcès : L'infection progresse vers la formation d’un abcès, avec la formation d’une collection de pus. Une une bulle de décollement peut se fomer. La douleur devient alors lancinante.

- Formation d'un écoulement : Si l'abcès n’est pas incisé, un petit trajet (fistule) se forme, permettant l'écoulement du pus

Quelles sont les complications possibles ?

Bien que rares, les complications du panaris peuvent être graves. L'infection peut se propager et affecter :

- Les gainées des tendons musculaires,

- Les articulations,

- Les muscles,

- Les os,

- La racine de l’ongle, ce qui peut entraîner une déformation permanente de l’ongle.

Il est donc essentiel de traiter un panaris rapidement pour éviter toute extension de l'infection.

4. L’érysipèle

Qu’est-ce qu’un érysipèle ?

Il s'agit d'une infection bactérienne qui touche les couches profondes de la peau (le derme et l’hypoderme), mais sans détruire définitivement ces tissus (pas de nécrose). Elle survient principalement chez l’adulte, mais peut aussi toucher les enfants, notamment en cas de surinfection après une varicelle.

En France, environ 10 à 100 personnes pour 100 000 habitants sont concernées chaque année. La présence d’une plaie chronique ou post-traumatique, d’une mycose du pied ou de l’ongle favorise l’apparition d’un érysipèle (ces conditions agissent comme des portes d’entrée). De plus, avoir déjà eu un érysipèle, ainsi que l’obésité (IMC > 30 kg/m²), sont des facteurs de risque de sa survenue.

Quelles sont les bactéries responsables de l’érysipèle ?

Le plus souvent, l’impétigo est causé par une bactérie appelée streptocoque.

Dans certaines situations, notamment lorsque l’infection touche le visage, la région génitale, ou après une morsure d’animal, d’autres bactéries peuvent être en cause, en particulier le staphylocoque doré ou plus rarement d’autres microbes.

Comment se présente un érysipèle ?

Le plus souvent, l’érysipèle se manifeste par une zone de peau rouge, chaude, gonflée et douloureuse, généralement sur une jambe (dans la grande majorité des cas).

Cette atteinte de la peau est souvent accompagnée d’une forte fièvre, pouvant atteindre 38,5 °C à 40 °C.

Quelles sont les complications ?

L’érysipèle peut parfois entraîner des complications, notamment :

- Une infection généralisée (septicémie) : si les bactéries passent dans le sang, l’infection peut se diffuser à l’ensemble du corps et toucher d’autres organes.

- Des récidives : une personne ayant déjà eu un érysipèle a plus de risque d’en refaire, surtout si les facteurs favorisants persistent.

- Des formes très grave détruisant les tissus infectés : ces formes sont rares et surviennent lorsque l’infection s’étend profondément sous la peau et détruit les tissus. Ces formes sévères nécessitent une prise en charge médicale urgente.

5. Les infections profondes de la peau et des tissus autour : ce sont les dermohypodermite bactérienne nécrosante et fasciite nécrosante

Qu'est-ce que c’est ?

Ce sont des infections bactériennes très graves, mais rares.

Elles touchent les couches profondes de la peau et peuvent s’étendre aux tissus situés en dessous, comme les muscles.

Ces infections provoquent une destruction rapide et irréversible des tissus et la libération de substances toxiques dans l’organisme.

Elles évoluent souvent très vite et peuvent mettre la vie en danger, ce qui explique la nécessité d’une prise en charge médicale urgente, généralement à l’hôpital.

Elles touchent plus fréquemment les adultes de plus de 50 ans.

Quels sont les facteurs qui augmentent le risque ?

Les principaux facteurs de risque incluent :

- Le diabète,

- La prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),

- Un système immunitaire affaibli (maladie ou traitements),

- La malnutrition,

- L’âge supérieur à 60 ans,

- La consommation de drogues par injection,

- L’insuffisance veineuse,

- L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI),

- Et l’obésité.

Chez l’enfant, le principal facteur de risque est la varicelle.

Quelles sont les bactéries responsables ?

Le plus souvent, les bactéries responsables sont les streptocoques, en particulier les streptocoques β-hémolytiques. Parfois plusieurs bactéries peuvent être associées.

Comment se manifeste cette infection profonde ?

Les signes apparaissent rapidement et s’aggravent vite :

- Une zone de peau rouge, chaude et gonflée, qui s’étend rapidement,

- Une douleur très intense, souvent disproportionnée par rapport à l’aspect de la peau,

- De la fièvre,

- Un état général très altéré (fatigue intense, malaise),

- Un cœur qui bat vite et une respiration plus rapide.

Sur la peau, on peut observer :

- Une coloration violacée ou noirâtre,

- Des zones devenant moins sensibles ou insensibles, signe de destruction des tissus.