L’acné

L’acné est l’un des problèmes de peau les plus fréquents. Elle touche majoritairement des adolescents (80 %, dont 15 % de manière sévère), mais aussi 20-25 % des adultes, en particulier les femmes. Chez l’adolescent, elle dure en moyenne de 3 à 4 ans, puis disparaît le plus souvent spontanément entre 18 et 20 ans.

L’acné est une des maladies de peau ayant les répercussions psychologiques les plus importantes, car elle modifie l’image corporelle à des moments clés de la vie (adolescence, début de l’âge adulte, surtout chez les femmes) et atteint principalement le visage. Elle peut alors altérer la relation aux autres.

L’acné est une maladie inflammatoire chronique qui touche le follicule pilo-sébacé, c’est-à-dire l’unité formée par chaque poil et sa glande sébacée, laquelle sécrète le sébum — un fluide huileux dont le rôle est de protéger la peau. Le sébum s’écoule normalement par le canal pilaire, à l’endroit où sort le poil. Lorsque le follicule est atteint par l’acné, le canal pilaire se bouche ou s’encombre du fait d’une multiplication des cellules du canal pilaire (des kératinocytes), de leur élimination plus difficile, et à cause d’un excès de sébum et d’un changement de sa composition le rendant trop visqueux (hyperséborrhée).

D’autres facteurs participent à la survenue de l’acné : facteurs génétiques, hormonaux, utilisation de produits d’hygiène ou cosmétiques inadaptés...

À ces dysfonctionnements s’ajoute un déséquilibre du microbiome cutané (flore cutanée), notamment des différentes sous-espèces de Cutibacterium acnes (C. acnes), dont certaines deviennent prédominantes et produisent des substances pro-inflammatoires.

1. Différents types d'acné

La maladie acnéique combine différents types de lésions qui dépendent de l’importance de l’occlusion du canal pilaire et de l’inflammation ou de l’infection du follicule pilosébacé. La maladie touche essentiellement le visage, mais peut aussi toucher le dos, l’arrière du cou et l’avant du thorax.

Il y a donc plusieurs types d’acné, souvent combinés, on parle alors d’acné mixte.

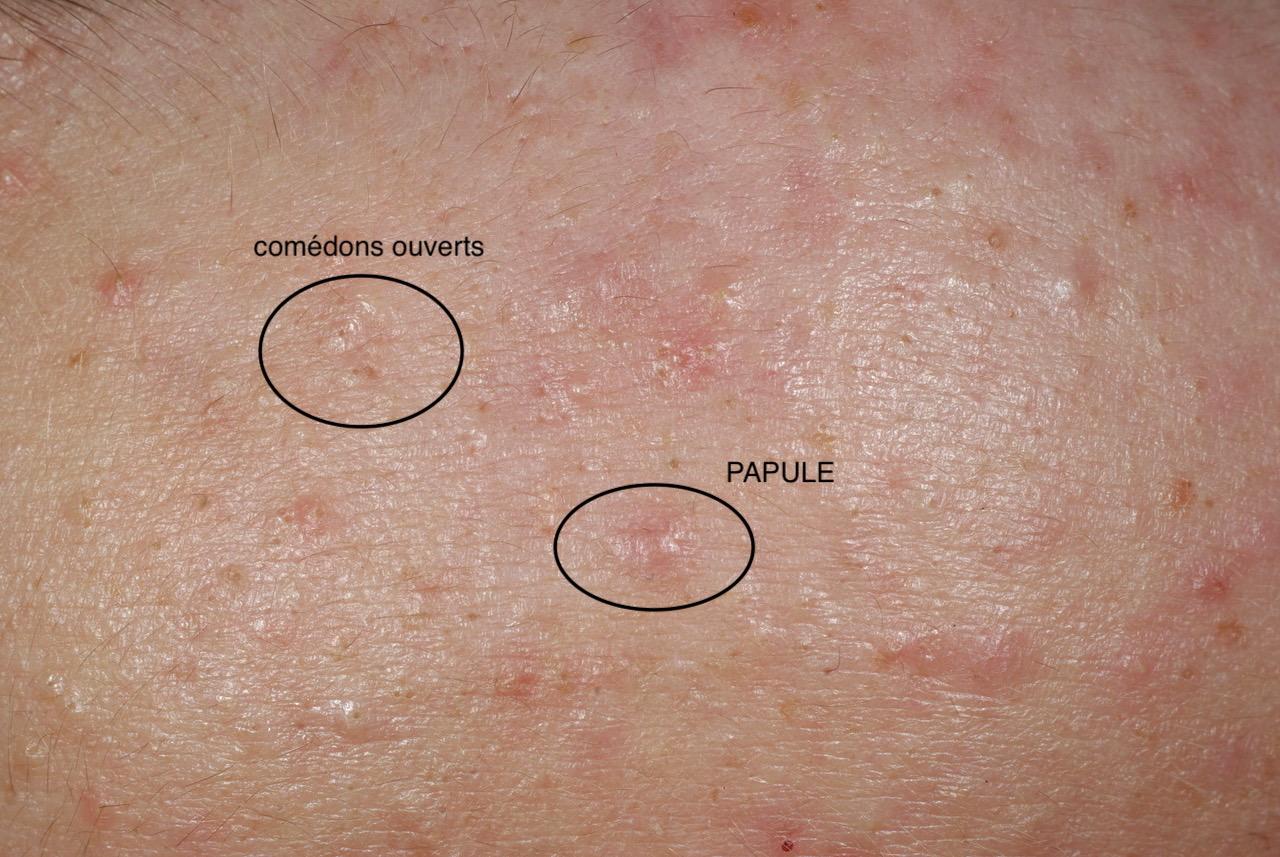

- L’acné rétentionnelle caractérisée par une peau grasse et brillante, des pores dilatés, la présence de points noirs (comédons ouverts) et de points blancs sous la peau (microkystes ou comédons fermés).

- L’acné inflammatoire qui correspond à la survenue d’inflammation au niveau du follicule pilo-sébacé, en partie due à un déséquilibre du microbiome. Quand l’inflammation est superficielle, il apparaît des papules (élevures rouges) et des pustules (boutons purulents).

Quand l’inflammation est plus profonde, il apparaît des nodules souvent très douloureux qui peuvent évoluer vers des abcès/kystes. Plus l’inflammation est sévère, profonde et dure, et plus il y a de risques de cicatrices.

info Acné de la femme adulte

La fréquence de l’acné chez la femme adulte a augmenté ces dernières années, et elle concernerait entre 12 % et 54 % des femmes adultes selon les études. Il s'agit le plus souvent de femmes ayant présenté de l’acné à l’adolescence, que celle-ci ait persisté au fil du temps ou qu’elle ait récidivé plus tard. Cependant, des femmes n’ayant jamais eu d’acné auparavant peuvent également développer une acné à l’âge adulte, bien que cela soit moins fréquent. Cliniquement, l’acné de la femme adulte diffère de celle de l’adolescent. Elle touche principalement le bas du visage, présente une prédominance inflammatoire et est particulièrement sensible aux fluctuations hormonales du cycle menstruel (avec une aggravation typique juste avant ou pendant les règles). Elle survient également sur une peau plus sensible et réactive, ce qui peut rendre la tolérance aux traitements topiques plus difficile.

info Acné du tronc

L’acné touche principalement le visage, mais elle peut également affecter le tronc, ce qui a un impact psychologique important et altère la qualité de vie des patients atteints. En effet, plus de 50 % des personnes souffrant d’acné sur le visage en présentent également sur le tronc. Toutefois, cette forme d’acné est souvent négligée, entraînant des retards dans le diagnostic et le traitement. Ce retard expose les patients à des séquelles, telles que des cicatrices en relief (chéloïdes) ou creusées (atrophiques), ainsi que des troubles pigmentaires (taches visibles). Les mécanismes responsables de l’acné du tronc sont similaires à ceux de l’acné faciale. Cependant, la peau du dos est aussi soumise à des facteurs mécaniques qui peuvent aggraver les lésions, tels que la sueur, l’occlusion et le frottement des vêtements. Les zones du tronc les plus touchées par l’acné sont le dos, la poitrine, les épaules, le haut des bras, ainsi que la nuque. Les personnes ayant de l’acné sur le visage et le tronc souffrent souvent d’une forme plus sévère d’acné, qui apparaît plus tôt. De plus, cette double atteinte a un impact beaucoup plus fort sur leur qualité de vie que l’acné faciale seule. Ces patients se sentent gênés à l’idée de porter certains vêtements ou de participer à des activités où leur acné pourrait être visible (piscine, plage, etc.). Les traitements de l’acné du tronc sont similaires à ceux de l’acné du visage, mais la plus grande surface à traiter et la difficulté d’accès à certaines zones, comme le dos, rendent

2. Les différentes étapes de l’acné

- La séborrhée

Littéralement « écoulement de sébum », c’est souvent la première manifestation de l’acné. La peau est alors grasse, brillante et les pores sont dilatés. Cette sécrétion de sébum a lieu dans les zones où se trouvent les glandes sébacées : essentiellement le visage, mais aussi la face antérieure du thorax et la partie supérieure du dos. Cette modification de la texture de la peau concerne, au début, la partie centrale du visage (zone dite T) : le front, la pointe du nez, le menton puis les joues. Cet excès de sébum s’accompagne rapidement de très petits points noirs appelés micro-comédons ou bouchons cornés. La présence de certaines graisses (acides gras libres) dans le sébum constitue la « nourriture » idéale pour certaines bactéries qui vont alors pouvoir se développer dans les follicules pilo-sébacés et préparer, dès ce stade, la phase inflammatoire de l’acné.

- Le comédon ouvert

Le comédon ouvert, aussi appelé point noir, est un mélange de sébum et de cellules de la paroi du canal pilaire, les kératinocytes. Lorsqu’on le presse, il sort sous la forme d’un filament gras et compact. Cette manœuvre est déconseillée car elle peut entraîner une surinfection. La coloration noire est due à l’oxydation des graisses au contact de l’air et à des dépôts de mélanine contenue dans les débris cellulaires. Le point noir mesure entre 1 et 3 mm de diamètre. Un comédon non traité peut évoluer vers une lésion inflammatoire (papule ou pustule), notamment en cas de développement de la bactérie Cutibacterium acnes.

- Le microkyste ou comédon fermé

Le microkyste, aussi appelé comédon fermé ou point blanc, correspond à un follicule pilosébacé dont l’orifice du canal pilaire est obstrué par des cellules de l’épiderme (la couche superficielle de la peau). L’accumulation de sébum et de kératines entraîne un bombement localisé et induré de la peau, centré par une zone pâle — d’où son appellation de point blanc. À ce stade également, la prolifération de la bactérie Cutibacterium acnes est présente et constitue le terrain favorable à la phase inflammatoire.

La phase inflammatoire

La phase inflammatoire débute dès qu’il y a une prolifération suffisante de bactéries dans la glande sébacée. Ces bactéries se multiplient et sécrètent des facteurs pro-inflammatoires. Apparaissent alors les lésions inflammatoires : papules, pustules, nodules et abcès.

- Les papules sont des élevures cutanées rouges, fermes et parfois douloureuses, mesurant de 1 à 4 millimètres. Elles sont entourées d’une auréole inflammatoire. Elles peuvent apparaître spontanément à ce stade ou se développer à partir d’un comédon préexistant. Elles traduisent une infection de la glande sébacée par Cutibacterium acnes. À ce stade, l’infection du follicule pilosébacé reste superficielle, mais elle peut évoluer vers une pustule.

- Les pustules apparaissent au sommet des papules. Elles sont très inflammatoires et contiennent un liquide purulent jaunâtre. Ce liquide purulent peut s’évacuer spontanément ou, en cas de rupture dans les couches profondes de la peau, évoluer vers la formation de nodules.

- Les nodules représentent une forme évolutive plus profonde de l’infection, atteignant le derme voire l’hypoderme. Leur évolution est lente. Ils peuvent s’abcéder, se rompre ou entraîner des cicatrices. Dans certains cas, une évacuation chirurgicale peut être nécessaire.

- Les kystes sont des comédons encapsulés, c’est-à-dire entourés d’une coque fibreuse empêchant tout drainage naturel du contenu sébacé vers l’extérieur. Ils peuvent persister indéfiniment. Ce type de lésion se retrouve principalement sur le dos et est caractéristique de l’acné nodulo-kystique, forme d’acné particulièrement sévère, qui laisse fréquemment des cicatrices.

Les cicatrices sont la complication la plus redoutée de l’acné. Les facteurs corrélés à l’augmentation du risque de cicatrices d’acné sont la sévérité de l’acné, le sexe masculin et un antécédent d’acné et de cicatrices d’acné dans la famille. La manipulation des lésions augmente aussi le risque de cicatrices. Initialement elles peuvent être rouges ou pigmentées, il s’agit d’un stade réversible. Mais elles peuvent devenir définitives surtout quand l’inflammation est importante, profonde, persiste ou a été manipulée. Les cicatrices d’acné sont le plus souvent atrophiques, c’est-à-dire qu’elles forment des creux dans la peau. Mais il arrive aussi que certaines personnes présentent des cicatrices hypertrophiques (relief épais) ou chéloïdes (cicatrices épaisses et étendues), surtout après des poussées importantes touchant des zones comme le visage, les épaules ou le haut du dos.

Il existe plusieurs façons de classer les cicatrices atrophiques, en fonction de leur forme et de leur profondeur.

Voici les trois principales :

- Les cicatrices en “pic à glace” : petites et très profondes, elles ressemblent à de minuscules creux en forme de cône.

- Les cicatrices “en pente douce” : plus larges, elles donnent à la peau un aspect ondulé à cause de la fibrose sous-jacente.

- Les cicatrices en “U” : arrondies ou ovales, elles sont moins profondes mais bien visibles.