info L’essentiel à retenir

L’acné est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilosébacé qui touche le plus souvent l’adolescent mais aussi l’adulte.

Son diagnostic est clinique : il n’y a pas d’examen complémentaire à proposer en dehors de signes associés comme l’hyperandrogénie, des règles très douloureuses, irrégulières, ou un début prépubertaire.

Son traitement est adapté au cas par cas et repose en partie sur les recommandations de la HAS.

Le traitement est à réévaluer régulièrement par votre dermatologue.

Il ne faut pas manipuler ses lésions d’acné, ne pas faire de gommage.

Le soleil aggrave l’acné.

Il n’y a pas de régime alimentaire à suivre, il faut manger équilibré.

info Télécharger la fiche

Comprendre l’acné

L’acné est l’un des problèmes de peau les plus fréquents. Elle touche majoritairement des adolescents (80 %, dont 15 % de manière sévère), mais aussi 20-25 % des adultes, en particulier les femmes. Chez l’adolescent, elle dure en moyenne de 3 à 4 ans, puis disparaît le plus souvent spontanément entre 18 et 20 ans.

L’acné est une des maladies de peau ayant les répercussions psychologiques les plus importantes, car elle modifie l’image corporelle à des moments clés de la vie (adolescence, début de l’âge adulte, surtout chez les femmes) et atteint principalement le visage. Elle peut alors altérer la relation aux autres.

L’acné est une maladie inflammatoire chronique qui touche le follicule pilo-sébacé, c’est-à-dire l’unité formée par chaque poil et sa glande sébacée, laquelle sécrète le sébum — un fluide huileux dont le rôle est de protéger la peau. Le sébum s’écoule normalement par le canal pilaire, à l’endroit où sort le poil. Lorsque le follicule est atteint par l’acné, le canal pilaire se bouche ou s’encombre du fait d’une multiplication des cellules du canal pilaire (des kératinocytes), de leur élimination plus difficile, et à cause d’un excès de sébum et d’un changement de sa composition le rendant trop visqueux (hyperséborrhée).

D’autres facteurs participent à la survenue de l’acné : facteurs génétiques, hormonaux, utilisation de produits d’hygiène ou cosmétiques inadaptés...

À ces dysfonctionnements s’ajoute un déséquilibre du microbiome cutané (flore cutanée), notamment des différentes sous-espèces de Cutibacterium acnes (C. acnes), dont certaines deviennent prédominantes et produisent des substances pro-inflammatoires.

1. Différents types d'acné

La maladie acnéique combine différents types de lésions qui dépendent de l’importance de l’occlusion du canal pilaire et de l’inflammation ou de l’infection du follicule pilosébacé. La maladie touche essentiellement le visage, mais peut aussi toucher le dos, l’arrière du cou et l’avant du thorax.

Il y a donc plusieurs types d’acné, souvent combinés, on parle alors d’acné mixte.

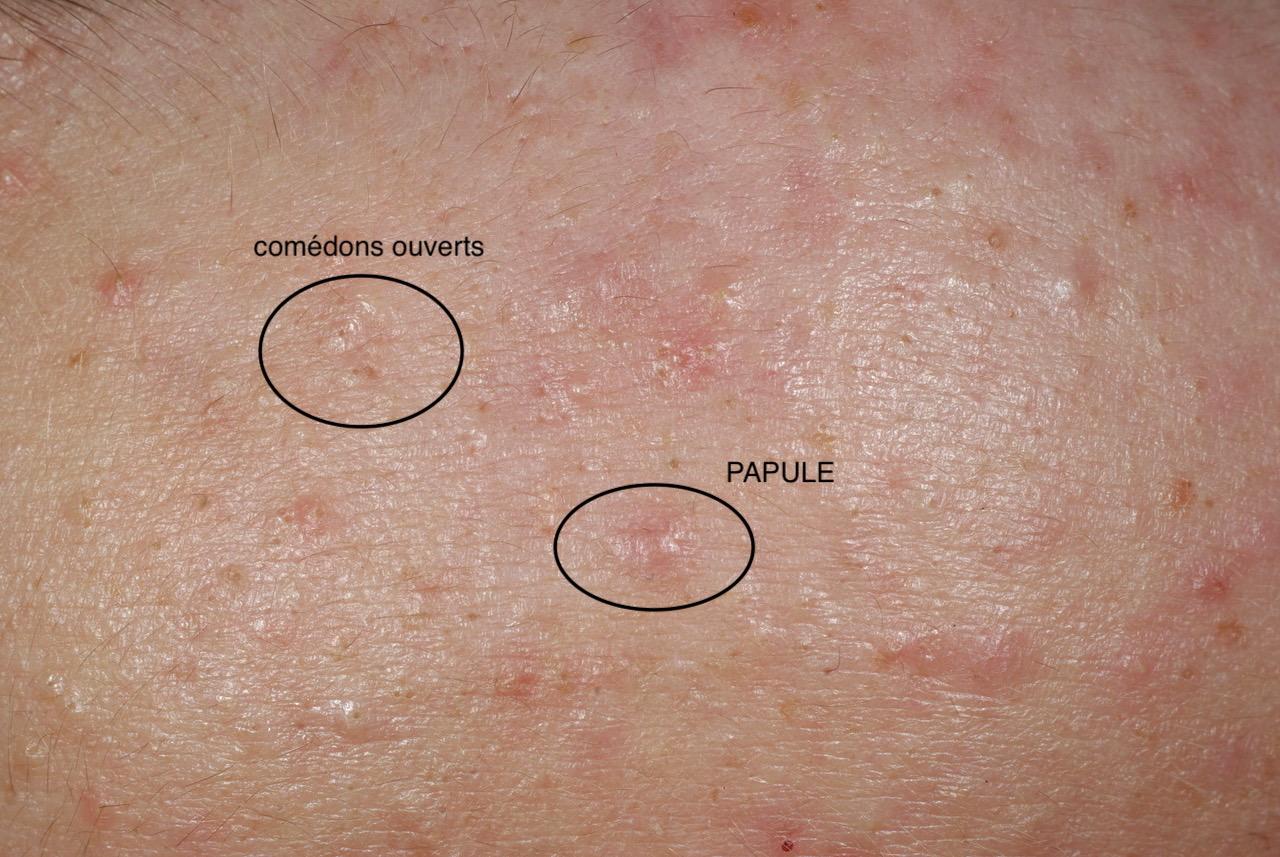

- L’acné rétentionnelle caractérisée par une peau grasse et brillante, des pores dilatés, la présence de points noirs (comédons ouverts) et de points blancs sous la peau (microkystes ou comédons fermés).

- L’acné inflammatoire qui correspond à la survenue d’inflammation au niveau du follicule pilo-sébacé, en partie due à un déséquilibre du microbiome. Quand l’inflammation est superficielle, il apparaît des papules (élevures rouges) et des pustules (boutons purulents).

Quand l’inflammation est plus profonde, il apparaît des nodules souvent très douloureux qui peuvent évoluer vers des abcès/kystes. Plus l’inflammation est sévère, profonde et dure, et plus il y a de risques de cicatrices.

Les formes les plus graves sont l’acné conglobata et l’acné fulminans.

Le diagnostic différentiel avec une maladie de Verneuil (aussi appelée hidrosadénite suppurée ou hidradénite suppurée) du visage et/ou du tronc peut s’avérer complexe. À noter : en cas de nodules, de kystes et/ou d’abcès récurrents dans les plis (aisselles, régions inguinales, inter-fessières ou sous-mammaires), le dermatologue peut être amené à évoquer le diagnostic d’hidrosadénite suppurée. Lorsqu’elle se localise au visage, cette affection peut cliniquement ressembler à une acné nodulaire sévère, mais sa prise en charge est différente.

- L’acné conglobata ou acné nodulo-kystique est une forme rare de l’acné. Il s’agit d’une forme d’acné constituée de comédons de grande taille qui deviennent très rapidement inflammatoires avec la formation de nodules et de kystes qui peuvent fusionner et entraîner des cicatrices importantes et étendues. Elle débute à l’adolescence et s’étend au tronc, aux épaules, aux fesses et aux racines des membres.

- L’acné fulminans (fulminante) est une évolution sévère et exceptionnelle de l’acné qui touche essentiellement les hommes. On observe une aggravation brutale de l’acné, avec de la fièvre à plus de 39°C et parfois des douleurs dans les articulations et les muscles. Les nodules d’acné peuvent évoluer vers des ulcérations nécrotiques et hémorragiques. Elle nécessite un traitement spécifique par corticothérapie générale et, le plus souvent, si le patient est traité par isotrétinoine, une interruption transitoire puis une reprise à faible dose selon l’avis du dermatologue.

info Acné de la femme adulte

La fréquence de l’acné chez la femme adulte a augmenté ces dernières années, et elle concernerait entre 12 % et 54 % des femmes adultes selon les études. Il s'agit le plus souvent de femmes ayant présenté de l’acné à l’adolescence, que celle-ci ait persisté au fil du temps ou qu’elle ait récidivé plus tard. Cependant, des femmes n’ayant jamais eu d’acné auparavant peuvent également développer une acné à l’âge adulte, bien que cela soit moins fréquent. Cliniquement, l’acné de la femme adulte diffère de celle de l’adolescent. Elle touche principalement le bas du visage, présente une prédominance inflammatoire et est particulièrement sensible aux fluctuations hormonales du cycle menstruel (avec une aggravation typique juste avant ou pendant les règles). Elle survient également sur une peau plus sensible et réactive, ce qui peut rendre la tolérance aux traitements topiques plus difficile.

info Acné du tronc

L’acné touche principalement le visage, mais elle peut également affecter le tronc, ce qui a un impact psychologique important et altère la qualité de vie des patients atteints. En effet, plus de 50 % des personnes souffrant d’acné sur le visage en présentent également sur le tronc. Toutefois, cette forme d’acné est souvent négligée, entraînant des retards dans le diagnostic et le traitement. Ce retard expose les patients à des séquelles, telles que des cicatrices en relief (chéloïdes) ou creusées (atrophiques), ainsi que des troubles pigmentaires (taches visibles). Les mécanismes responsables de l’acné du tronc sont similaires à ceux de l’acné faciale. Cependant, la peau du dos est aussi soumise à des facteurs mécaniques qui peuvent aggraver les lésions, tels que la sueur, l’occlusion et le frottement des vêtements. Les zones du tronc les plus touchées par l’acné sont le dos, la poitrine, les épaules, le haut des bras, ainsi que la nuque. Les personnes ayant de l’acné sur le visage et le tronc souffrent souvent d’une forme plus sévère d’acné, qui apparaît plus tôt. De plus, cette double atteinte a un impact beaucoup plus fort sur leur qualité de vie que l’acné faciale seule. Ces patients se sentent gênés à l’idée de porter certains vêtements ou de participer à des activités où leur acné pourrait être visible (piscine, plage, etc.). Les traitements de l’acné du tronc sont similaires à ceux de l’acné du visage, mais la plus grande surface à traiter et la difficulté d’accès à certaines zones, comme le dos, rendent l’application des traitements topiques plus complexe.

2. Les différentes étapes de l’acné

- La séborrhée

Littéralement « écoulement de sébum », c’est souvent la première manifestation de l’acné. La peau est alors grasse, brillante et les pores sont dilatés. Cette sécrétion de sébum a lieu dans les zones où se trouvent les glandes sébacées : essentiellement le visage, mais aussi la face antérieure du thorax et la partie supérieure du dos. Cette modification de la texture de la peau concerne, au début, la partie centrale du visage (zone dite T) : le front, la pointe du nez, le menton puis les joues. Cet excès de sébum s’accompagne rapidement de très petits points noirs appelés micro-comédons ou bouchons cornés. La présence de certaines graisses (acides gras libres) dans le sébum constitue la « nourriture » idéale pour certaines bactéries qui vont alors pouvoir se développer dans les follicules pilo-sébacés et préparer, dès ce stade, la phase inflammatoire de l’acné.

- Le comédon ouvert

Le comédon ouvert, aussi appelé point noir, est un mélange de sébum et de cellules de la paroi du canal pilaire, les kératinocytes. Lorsqu’on le presse, il sort sous la forme d’un filament gras et compact. Cette manœuvre est déconseillée car elle peut entraîner une surinfection. La coloration noire est due à l’oxydation des graisses au contact de l’air et à des dépôts de mélanine contenue dans les débris cellulaires. Le point noir mesure entre 1 et 3 mm de diamètre. Un comédon non traité peut évoluer vers une lésion inflammatoire (papule ou pustule), notamment en cas de développement de la bactérie Cutibacterium acnes.

- Le microkyste ou comédon fermé

Le microkyste, aussi appelé comédon fermé ou point blanc, correspond à un follicule pilosébacé dont l’orifice du canal pilaire est obstrué par des cellules de l’épiderme (la couche superficielle de la peau). L’accumulation de sébum et de kératines entraîne un bombement localisé et induré de la peau, centré par une zone pâle — d’où son appellation de point blanc. À ce stade également, la prolifération de la bactérie Cutibacterium acnes est présente et constitue le terrain favorable à la phase inflammatoire.

La phase inflammatoire

La phase inflammatoire débute dès qu’il y a une prolifération suffisante de bactéries dans la glande sébacée. Ces bactéries se multiplient et sécrètent des facteurs pro-inflammatoires. Apparaissent alors les lésions inflammatoires : papules, pustules, nodules et abcès.

- Les papules sont des élevures cutanées rouges, fermes et parfois douloureuses, mesurant de 1 à 4 millimètres. Elles sont entourées d’une auréole inflammatoire. Elles peuvent apparaître spontanément à ce stade ou se développer à partir d’un comédon préexistant. Elles traduisent une infection de la glande sébacée par Cutibacterium acnes. À ce stade, l’infection du follicule pilosébacé reste superficielle, mais elle peut évoluer vers une pustule.

- Les pustules apparaissent au sommet des papules. Elles sont très inflammatoires et contiennent un liquide purulent jaunâtre. Ce liquide purulent peut s’évacuer spontanément ou, en cas de rupture dans les couches profondes de la peau, évoluer vers la formation de nodules.

- Les nodules représentent une forme évolutive plus profonde de l’infection, atteignant le derme voire l’hypoderme. Leur évolution est lente. Ils peuvent s’abcéder, se rompre ou entraîner des cicatrices. Dans certains cas, une évacuation chirurgicale peut être nécessaire.

- Les kystes sont des comédons encapsulés, c’est-à-dire entourés d’une coque fibreuse empêchant tout drainage naturel du contenu sébacé vers l’extérieur. Ils peuvent persister indéfiniment. Ce type de lésion se retrouve principalement sur le dos et est caractéristique de l’acné nodulo-kystique, forme d’acné particulièrement sévère, qui laisse fréquemment des cicatrices.

Les cicatrices sont la complication la plus redoutée de l’acné. Les facteurs corrélés à l’augmentation du risque de cicatrices d’acné sont la sévérité de l’acné, le sexe masculin et un antécédent d’acné et de cicatrices d’acné dans la famille. La manipulation des lésions augmente aussi le risque de cicatrices. Initialement elles peuvent être rouges ou pigmentées, il s’agit d’un stade réversible. Mais elles peuvent devenir définitives surtout quand l’inflammation est importante, profonde, persiste ou a été manipulée. Les cicatrices d’acné sont le plus souvent atrophiques, c’est-à-dire qu’elles forment des creux dans la peau. Mais il arrive aussi que certaines personnes présentent des cicatrices hypertrophiques (relief épais) ou chéloïdes (cicatrices épaisses et étendues), surtout après des poussées importantes touchant des zones comme le visage, les épaules ou le haut du dos.

Il existe plusieurs façons de classer les cicatrices atrophiques, en fonction de leur forme et de leur profondeur.

Voici les trois principales :

- Les cicatrices en “pic à glace” : petites et très profondes, elles ressemblent à de minuscules creux en forme de cône.

- Les cicatrices “en pente douce” : plus larges, elles donnent à la peau un aspect ondulé à cause de la fibrose sous-jacente.

- Les cicatrices en “U” : arrondies ou ovales, elles sont moins profondes mais bien visibles.

Les causes de l’acné.

Comprendre les origines de l’acné

L’acné est une pathologie inflammatoire chronique de l’appareil pilosébacé. Sa physiopathologie, de mieux en mieux comprise, est liée à des facteurs à la fois internes (intrinsèques) et externes (extrinsèques).

1. Facteurs intrinsèques responsables de l’apparition de l’acné :

- L’hyperkératinisation folliculaire.

Les cellules tapissant la paroi du follicule pileux (les kératinocytes) prolifèrent excessivement et deviennent plus adhérentes entre elles, rendant leur élimination plus complexe. Elles s’accumulent alors dans le follicule pileux et empêchent l’évacuation du sébum. Il se crée donc un bouchon (le bouchon infra-infundibulaire), à l’origine de la formation d’un comédon. Le comédon est la lésion élémentaire principale de l’acné.

- Une modification de la quantité et de la composition du sébum.

Le sébum, produit par les cellules de la glande sébacée (les sébocytes), est un fluide huileux dont la fonction normale est de protéger la peau. Il s’écoule en permanence par le canal pilaire, à l’endroit où sort le poil. Dans l’acné, ce canal est notamment obstrué ou encombré par un sébum trop visqueux et produit en excès. Cela favorise l’apparition de lésions acnéiques.

De plus, il a été récemment démontré que la composition du sébum est altérée chez les personnes acnéiques : c’est ce qu’on appelle la dysséborrhée, caractérisée par un profil lipidique modifié. On observe notamment une augmentation du squalène et des acides gras libres, ainsi qu’une diminution de l’acide linoléique. Ces modifications favorisent la comédogénèse et l’inflammation cutanée.

- Un microbiome cutané différent de celui des peaux normales.

Le microbiome (ou microbiote) cutané désigne l’ensemble des micro-organismes présents naturellement sur la peau (bactéries, virus, parasites et champignons). Les personnes ayant une peau acnéique présentent plus fréquemment une prolifération de Cutibacterium acnes (anciennement Propionibacterium acnes). Dans la peau saine, C. acnes joue un rôle important dans l’équilibre du microbiome cutané car il prévient la colonisation par d’autres micro-organismes délétères en maintenant un pH acide.

Dans l’acné, il a été observé une perte de diversité entre les sous-espèces de C. acnes avec une prédominance spécifique d’une d’entre elles (le phylotype IA1), responsable d’une inflammation cutanée. Cette sous-espèce est surreprésentée dans les peaux acnéiques, aussi bien sur le visage que sur le tronc.

- Le rôle des hormones.

Les androgènes influencent la survenue de l’acné en stimulant la prolifération des cellules produisant le sébum (les sébocytes). Des études ont évalué l’influence de l’âge des premières règles et la régularité des règles sur la survenue ou la gravité de l’acné, mais ne retrouvent pas de relation significative. En revanche, plusieurs études confirment la plus grande sévérité de l’acné en période prémenstruelle (juste avant les règles). Certaines hormones jouent sans doute un rôle aggravant dans l’acné, telles que le facteur de croissance analogue à l'insuline 1 (IGF-1), dont les niveaux augmentent pendant la puberté et sont influencés par certains aliments, notamment ceux à indice glycémique élevé, ainsi que la substance P, sécrétée en période de stress.

- Une altération de la barrière cutanée.

La dysséborrhée et les modifications du microbiome cutané contribuent à l’inflammation et à l’altération de la barrière cutanée. Chez les personnes acnéiques, une augmentation de la perte d'eau à travers la peau indiquant que la peau devient plus perméable, a aussi été observée. Cela se traduit généralement par une sécheresse de la peau et des rougeurs, même sans traitement contre l’acné.

- La génétique

La génétique joue aussi un rôle dans l’acné. Il existe en effet des formes familiales d’acné et le risque d’avoir de l’acné est plus important lorsqu’il y a un antécédent dans la famille. De plus, si les deux parents sont atteints, il est statistiquement plus probable que leur enfant souffre d'une acné plus sévère. Par ailleurs, on observe que certaines populations, comme celles vivant près du cercle polaire ou dans des îles isolées d'Amérique du Sud, semblent épargnées par l'acné. On ignore si cela est dû à une protection génétique ou si leur mode de vie, notamment leur alimentation, empêche le développement de l'acné.

2. Facteurs extrinsèques influençant l’apparition des lésions d’acné :

- La pollution, qui induit la production d’espèces réactives de l’oxygène (ERO ou ROS – Reactive Oxygen Species). Le stress oxydatif qui en découle est responsable d’une inflammation cutanée.

- Les UV, qui peuvent donner une fausse impression d’amélioration temporaire des lésions en asséchant certaines d’entre elles lors de l’exposition. En réalité, ils génèrent eux aussi un stress oxydatif et une inflammation, altérant la barrière cutanée et aggravant secondairement l’acné.

- L’alimentation, dont le rôle reste débattu. Les produits laitiers, le chocolat, les régimes riches en sucres et en aliments ultra-transformés sont souvent mis en cause. Il a été montré que la leptine, une hormone produite par les cellules graisseuses (adipocytes), peut induire une réponse inflammatoire et modifier la composition lipidique du sébum, ce qui soutient l’hypothèse d’un lien entre l’alimentation et l’acné.

- Le stress : L'implication du stress dans la survenue de l'acné semble corroborée par la présence en grand nombre de cellules nerveuses près de la glande sébacée. Ces cellules peuvent produire une substance, dite substance P, libérée sous l'effet du stress qui peut stimuler la production de sébum. Si les recherches permettent d'isoler un principe actif, inconnu à ce jour, capable de bloquer cette substance P, il est probable qu'il sera possible de diminuer la production du sébum et d'atténuer, ce faisant, l'impact de l'acné.

Quels examens pour l’acné ?

Il n’y a pas d’examen systématique à réaliser devant une acné.

Cependant, chez la femme adulte ou face à des signes d' hyperandrogénie (excès d'hormones masculines), à savoir l'excès de pilosité sur le corps, perte des cheveux, troubles des règles (arrêt ou irrégularité ou douleurs importantes) et prise de poids, le médecin pourra réaliser un dosage d'hormones sexuelles dans le sang (si la patiente ne prend pas d’hormone, pilule, stérilet ou implant sous cutané) et parfois une échographie pelvienne pour analyser notamment les ovaires ; car les ovaires et les glandes surrénales des femmes fabriquent aussi des hormones sexuelles mâles. Mais ces anomalies demeurent rares.

Le plus souvent l'acné n'est pas associée à des anomalies du taux des hormones.

Il est alors évoqué une hypersensibilité de la peau aux hormones masculines circulantes, c’est à dire une réaction exagérée des cellules de la glande sébacée aux hormones qui sont présentes à un taux normal.

En l'absence d'explication claire par les examens de sang, cette acné de la femme adulte n'a pas d'explication connue à ce jour, même si le rôle des cosmétiques et du stress est évoqué. L'homme adulte peut également parfois être touché par l'acné. Aucun examen n’est à proposer dans cette situation.

Les traitements de l’acné

Le dermatologue va adapter le traitement au cas par cas et en fonction de plusieurs critères :

- L'âge du patient et l'ancienneté de la maladie,

- Le type d'acné et sa sévérité : le dermatologue se référera à l’échelle GEA (Global Acné Evaluation), qui décrit la sévérité de l’acné en grade 0 à 5),

- Son impact psychologique et son retentissement sur la qualité de vie,

- Les traitements pour l'acné que le malade a déjà suivis.

En fonction de ces éléments, le médecin va pouvoir proposer 3 niveaux de traitement :

- Traitement local

- Traitement combiné : association d’un traitement local et d’un traitement par voie générale (zinc, antibiotiques, contraception hormonale)

- Traitement par isotrétinoïne

Il a été démontré qu’il est important de maintenir un traitement d’entretien quand l’acné est stabilisée.

1. Soins dermocosmétiques

- Nettoyage du visage : On peut utiliser une lotion micellaire, un gel nettoyant « peau acnéique » ou un pain sans savon. Les gels nettoyants à pH acide sont recommandés, car ils aident à reconstituer le film lipidique de la peau, altéré dans l’acné, tout en protégeant le microbiome cutané et en maintenant l’hydratation.

- Application d’une crème hydratante : non comédogène, ou adaptée aux peaux mixtes à grasses.

- Utilisation de maquillage adapté : comme une crème teintée ou un fond de teint non comédogène, adapté aux peaux mixtes à grasses.

- Les gommages ne sont pas recommandés.

- Ne pas manipuler les lésions : Il est essentiel d’éviter de toucher ou de percer les boutons, ce qui peut aggraver l’inflammation, favoriser les cicatrices et les taches pigmentaires.

- Utilisation d’une protection solaire : protégeant des UVB, des UVA notamment des UVA longs/ultra-longs, et de la lumière bleue, afin de limiter le stress oxydatif induit par les UV, réduire l’inflammation cutanée, et prévenir l’apparition de taches d’hyperpigmentation post-inflammatoire, en particulier sur les peaux à phototype foncé.

- Plusieurs actifs dermocosmétiques peuvent être utilisés dans la prise en charge de l’acné :

- L’acide salicylique, un bêta-hydroxyacide (BHA), exfolie la peau et aide à réduire l’inflammation.

- Les rétinoïdes cosmétiques, comme le rétinol, favorisent le renouvellement cellulaire et contribuent à désobstruer les follicules pilosébacés.

- L’acide glycolique, un alpha-hydroxyacide (AHA), exerce une action kératolytique en éliminant les cellules mortes à la surface de la peau, ce qui améliore la texture cutanée et limite l’enkystement des comédons.

- D’autres actifs, tels que la niacinamide et le panthénol, sont utilisés pour leurs propriétés anti-inflammatoires.

2. Traitements locaux

Il existe plusieurs principaux actifs efficaces dans le traitement de l'acné : les principaux sont le peroxyde de benzoyle et les rétinoïdes locaux. Ils se présentent sous forme de gel, crème ou lotion, parfois combinés.

- Le péroxyde de benzoyle (PBO) a une action antibactérienne sur Cutibacterium acnes et donc un rôle anti-inflammatoire. Il a également un effet kératolytique favorisant l’élimination des cellules mortes à la surface de la peau, contribuant ainsi à désobstruer les pores et à prévenir la formation de comédons. Enfin, il régule la production de sébum, limitant l’environnement propice à la prolifération bactérienne. Il est efficace et fréquemment prescrit dans la prise en charge de l’acné légère à modérée. Il peut être irritant pour la peau (rougeurs, sécheresse, sensations de brûlure ou de picotement) surtout en début de traitement. Il augmente également la sensibilité de la peau au soleil, d’où la nécessité de l’appliquer le soir et d’utiliser une protection solaire. En raison de son pouvoir oxydant, il peut aussi décolorer les textiles (vêtements, draps, serviettes etc.). Il faut donc attendre que la crème ait bien été absorbée par la peau avant de se coucher par exemple. Une étude a alerté les consommateurs sur le risque que le PBO produise du benzène en se dégradant sous l’action de hautes températures. Il convient donc de conserver ces produits à l'abri de la lumière directe du soleil, loin des sources de chaleur et de respecter les dates de péremption. D’autres études récentes n’ont pas retrouvé de lien entre l’application de PBO et la survenue de cancers liés à l’exposition au benzène.

- Les rétinoïdes topiques sont aussi utilisés en première intention dans la prise en charge de l’acné, notamment pour les formes rétentionnelles (comédons, microkystes) et inflammatoires. Ils agissent en favorisant l’élimination des cellules mortes à la surface de la peau et en réduisant l’obstruction des follicules pileux et possèdent également une action anti-inflammatoire. Les principales molécules utilisées et disponibles sur prescription médicale sont la trétinoïne et l’adapalène. Ils peuvent provoquer des rougeurs, une desquamation ou des sensations de brûlure transitoires et c’est pour cela que leur introduction est généralement progressive (par exemple un soir sur deux ou trois au départ) afin de limiter les irritations. L’utilisation concomitante d’un hydratant non comédogène est recommandée. Du fait de leur effet photosensibilisant, une protection solaire quotidienne est indispensable et l’application des rétinoïdes est recommandée le soir. Par ailleurs, ces molécules sont contre-indiquées pendant la grossesse en raison d’un risque tératogène, même en usage local. Le trifarotène est un rétinoïde de nouvelle génération. Il a été mis sur le marché en 2020, a l’AMM pour le traitement de l’acné du tronc et du visage. Il a des propriétés comédolytiques, anti-inflammatoires et dépigmentantes. L’efficacité a été constatée au niveau du visage comme du tronc. Des évènements indésirables, à type d’irritation cutanée légère, étaient décrits en début de traitement, essentiellement pendant les 4 premières semaines. Des produits combinant le PBO et les rétinoïdes existent et permettent de faciliter leur utilisation et ainsi de maximiser leur efficacité. Il s’agit de l’association de l’adapalène et du peroxyde de benzoyle qui existe avec 2 concentrations d’adapalène : 0,1 % ou 0,3 %.

- L’acide azélaïque : L’acide azélaïque est un agent kératolytique, anti-inflammatoire et antimicrobien. Il agit aussi sur l’hyperpigmentation post-inflammatoire de la peau sans conduire à une dépigmentation. Il est généralement bien toléré.

- Enfin, les antibiotiques locaux. L’érythromycine, dont l’utilisation a été réévaluée à la lumière des nouvelles recommandations, peut être prescrite seule ou en association avec la trétinoïne. La clindamycine est également utilisée, notamment dans des formules combinées avec du peroxyde de benzoyle (PBO). L’usage des antibiotiques locaux doit être extrêmement limité (exceptionnel et de courte durée), car il favorise l’émergence de résistances bactériennes, constituant ainsi un risque pour notre écosystème. En effet, depuis 20 ans, on observe une augmentation du nombre de souches de C. acnes résistantes aux antibiotiques. Par ailleurs, leur efficacité lorsqu’ils sont utilisés seuls est jugée minime. L’association au PBO permet à la fois de limiter l’apparition de résistances bactériennes et d’améliorer l’efficacité du traitement.

La fréquence d'application du traitement dépendra du principe utilisé, de la forme de l'acné et de la tolérance locale de l'application. Le plus souvent, ces traitements locaux seront appliqués le soir. Le matin il sera associé une crème hydratante, non comédogène si le traitement est trop asséchant ou un dermocosmétique plus spécifique « acné ». Les crèmes sont à utiliser sur l’ ensemble de la zone à traiter et pas seulement sur les boutons.

L'efficacité d'un traitement local ne pourra pas être jugée avant au moins 2-3 mois d'un traitement scrupuleusement suivi. Et s'il est efficace, il devra souvent être poursuivi jusqu'à ce que la maladie disparaisse.

La tolérance des traitements locaux peut être un frein à leur utilisation (produits parfois irritants) mais il faut dans ce cas en parler à son médecin pour adapter la façon dont est utilisé le produit.

Le traitement spécifique des cicatrices d’acné peut également faire appel à des traitements locaux, notamment à base de rétinoïdes, d’acide salicylique ou d’alpha-hydroxy-acides (AHA), ainsi qu’à des peelings chimiques superficiels (AHA, acide glycolique), moyens ou profonds (TCA, acide trichloracétique).

3. Traitement oraux combinés aux traitements locaux

Il s'agit de l'association d'un traitement par voie locale à un traitement par voie orale. Les traitements généraux à utiliser sont :

- Le zinc, il cible principalement les lésions inflammatoires mais il est considéré comme moins efficace que les antibiotiques oraux.

- Les antibiotiques oraux (les cyclines ou macrolides). Leur efficacité est attribuée à leur action anti-inflammatoire plutôt qu’antimicrobienne. Néanmoins, le phénomène de résistance microbienne est réel dans l’acné (50 % des souches de C. acnes sont résistantes à l’érythromycine et à la clindamycine et plus de 20 % des C. acnes sont résistants aux tétracyclines). Leur utilisation doit donc être limitée dans le temps.

- L’hormonothérapie (pilule efficace sur l'acné) chez la jeune fille ou la femme. En l’absence de besoin contraceptif, il n’est pas recommandé de prescrire un oestroprogestatif dans l’objectif de traiter l’acné. Chez une femme présentant de l’acné et souhaitant un oestroprogestatif à visée contraceptive certaines molécules sont à privilégier car elles sont spécifiquement indiquées pour la contraception des femmes présentant une acné. Pour le choix de l’oestroprogestatif (pilule) une consultation médicale est indispensable. Elle permet notamment au médecin de rechercher les antécédents et facteurs de risque d'accidents thromboemboliques (tabac, anomalie de la coagulation sanguine...) afin de choisir une contraception adaptée. Chez une femme acnéique ayant besoin d’une contraception, l’HAS en 2015 s’est positionnée sur une pilule contenant du lévonorgestrel, en première intention et en cas d’échec à 6 mois, contenant du norgestimate. Depuis décembre 2018, le Conseil National des Gynécologues et Obstétriciens Français a établi de nouvelles recommandations annonçant que le norgestimate associé à l’éthynylestradiol, qui a une autorisation de mise sur le marché pour la contraception chez la femme présentant une acné, peut être prescrit en première intention au même titre que le lévonorgestrel. Le diénogest en association à l’éthynylestradiol a aussi obtenu une autorisation de mise sur le marché pour la contraception chez la femme présentant une acné. Comme toutes les pilules associant un estrogène et un dérivé de la progestérone, ces médicaments augmentent le risque d'accidents cardiovasculaires (formation d’un caillot dans une veine ou obstruction d’une artère), un suivi médical est ainsi nécessaire. La prescription d’acétate de cyprotérone 50 mg (Androcur et ses génériques) n’est plus recommandée dans l’acné en raison du risque de méningiome et doit être restreinte aux hirsutismes sévères après échec des alternatives. Par précaution, les médicaments à base d’acétate de cyprotérone à dosages faibles tels que l’association éthynylestradiol et acétate de cyprotérone (Diane 35 et ses génériques) doivent être contre-indiqués en cas d’existence ou d’antécédent de méningiome.

4. Traitement par isotrétinoïne

Lorsque l'acné est sévère, on la traite par voie orale avec de l'isotrétinoïne, un traitement efficace mais qui demande un suivi médical rigoureux par un dermatologue. Actuellement ce traitement peut être proposé en première intention lors d’acné très sévère (grade 5) et en seconde intention (après essai des antibiotiques) pour une acné sévère (grade 4).

L’isotrétinoïne est généralement prescrite pendant plusieurs mois afin d’atteindre une dose cumulée permettant une disparition complète des lésions d’acné et de prévenir une récidive. Contrairement aux anciennes recommandations, il n’est plus nécessaire d’attendre 3 mois d’épreuve par cyclines en cas de risque de cicatrices importantes.

Lors de la prescription de ce traitement, un suivi très rigoureux biologique (bilan lipidique, transaminases, test de grossesse chez les jeunes filles et femmes) et clinique est obligatoire.

Avant de débuter un traitement par isotrétinoïne, les patients doivent signer un accord de soin et de contraception. Il faut conserver la carte patiente remise par le dermatologue en début de cure et la présenter à chaque consultation et chaque passage en pharmacie pour obtenir le médicament.

Le risque de malformation du fœtus est réel même à faible dose.

Ce traitement doit obligatoirement être associé à une contraception dite efficace : une contraception est dite hautement efficace quand elle ne dépend pas de l’observance de l’utilisatrice : implant, stérilet, stérilisation chirurgicale.

Les autres contraceptions dépendant d’une utilisation correcte, il est donc nécessaire de les associer : exemple contraceptif oral et préservatif.

Le médicament met un mois à être totalement éliminé de l'organisme, c'est pourquoi il ne faut pas être enceinte :

- Au moment de débuter le traitement (vous devez utiliser une contraception efficace au moins 1 mois avant le début de votre traitement) ;

- Pendant toute la durée du traitement ;

- Au cours du mois qui suit l’arrêt du traitement.

Le test de grossesse sanguin est obligatoire chez des femmes en âge d'avoir des enfants. Il doit être réalisé dans les 3 jours avant chaque consultation, et cela tous les mois. Il permettra au médecin de prescrire ou de renouveler le traitement par isotrétinoïne. Un dernier test de grossesse sera réalisé 4 semaines après la fin du traitement.

En revanche, les données disponibles (via l’analyse des grossesses des femmes dont le mari était traité par isotrétinoïne) suggèrent que le sperme des patients sous isotrétinoïne, ne contient pas suffisamment d’isotrétinoïne pour être associé à des effets tératogènes.

Pour l’homme et la femme, une prise de sang qui permet de vérifier les taux de cholestérol, triglycérides et transaminases (enzymes du foie) doit aussi être réalisée régulièrement en cas de traitement par isotrétinoïne. Les dosages se font juste avant le début de la prescription, puis un mois plus tard, puis tous les 3 mois, tout au long du traitement si la dose est stable ou un mois après une augmentation de dose. Certaines anomalies du bilan peuvent empêcher ou arrêter la prescription de l’isotrétinoïne.

Le lien entre l’isotrétinoïne et les troubles psychiatriques est difficile à appréhender en raison de l’impact propre de l’acné sévère sur le moral des personnes atteintes. Comme le rappelle l’ANSM, dans de rares cas, certains patients prenant de l’isotrétinoïne se sont effectivement sentis déprimés, ont ressenti une aggravation de leur dépression, ou ont développé d’autres troubles de l’humeur ou du comportement importants pendant leur traitement ou peu de temps après son arrêt. Il est donc important de signaler un antécédent de dépression ou de troubles du comportement alimentaire à votre dermatologue si un traitement par isotrétinoine est envisagé.

Les résultats des différentes études dites populationnelles sur ce sujet sont discordants. Il est cependant recommandé pour les médecins prescripteurs d’évaluer le risque psychiatrique de façon individuelle, c’est-à-dire chez chaque patient recevant ou allant recevoir le traitement, avant et pendant la prescription d’isotrétinoïne. Des outils d’évaluation tels que l’échelle ADRS (Adolescent Depression Rating Scale) existent pour aider à cette évaluation. Ainsi, bien que le lien entre la prise d’isotrétinoïne et l’apparition de ces troubles n’ait pas été établi, une attention particulière doit être portée à tout signe de changement de l’humeur sous traitement (tristesse, anxiété, troubles de la concentration, idées noires, comportement violent ou agressif) et si vous pensez qu’un de ces troubles apparait, contactez tout de suite votre dermatologue.

5. La spironolactone

La spironolactone est utilisée depuis les années 1980 pour traiter l’acné. Ce diurétique épargneur de potassium possède des propriétés anti-androgéniques à faible dose, c’est-à-dire qu’il agit en bloquant certaines hormones, notamment les androgènes. En réduisant l’action des androgènes sur les glandes sébacées, responsables de la production de sébum, elle permet de diminuer l’excès de sébum et ainsi de réduire l’apparition des lésions d’acné. À la dose utilisée pour l’acné (inférieure à 200 mg/jour), son action est principalement locale, au niveau de la peau.

Une étude récente menée en France a comparé l’efficacité de la doxycycline orale (100 mg/jour) à celle de la spironolactone (150 mg/jour) chez des femmes adultes présentant une acné modérée (étude FASCE). La spironolactone s’est révélée un peu plus efficace que la doxycycline, et ce, avec une bonne tolérance (5 % d’effets indésirables de type maux de tête, nausées, hypotension, irrégularités menstruelles et un faible risque d’hyperkaliémie, principalement après 45 ans).

Cependant, la spironolactone ne bénéficie pas encore d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans cette indication en France.

6. Les lasers

De nos jours, les lasers s’invitent de plus en plus dans la prise en charge de l’acné, même lorsqu’elle est encore active, et pas uniquement pour les cicatrices.

Les lasers utilisés contre l’acné ont deux effets principaux :

- Ils diminuent la quantité de bactéries responsables de l’inflammation (notamment Cutibacterium acnes)

- Ils réduisent la production de sébum en ciblant notamment la glande sébacée

Différents lasers peuvent être utilisés :

- Laser 1 550 nm (Erbium Glass) : souvent utilisé pour améliorer les cicatrices d’acné, il peut également être efficace contre les lésions rouges et inflammées.

- Laser Nd:YAG (1 064 nm) : ce laser pénètre en profondeur dans la peau. Il est aussi utilisé pour le traitement des cicatrices et pourrait avoir un effet bénéfique sur l’acné active, bien que les données scientifiques à ce sujet restent limitées.

- Laser à colorant pulsé (585–595 nm) : initialement destiné à atténuer les rougeurs et les vaisseaux sanguins visibles, ce laser pourrait également chauffer les glandes sébacées et réduire la production de sébum. Des études complémentaires sont toutefois nécessaires pour confirmer son efficacité.

- Technique SEBACIA : cette approche associe des microparticules d’or à un laser diode. Une fois massées sur la peau, les particules pénètrent dans les glandes sébacées. Le laser chauffe ensuite ces particules, ciblant ainsi précisément les glandes productrices de sébum. Là encore, des recherches supplémentaires sont requises.

- Laser AviClear : il s’agit d’un laser médical spécifiquement conçu pour traiter l’acné active, une technologie relativement récente. Approuvé par la FDA (Agence américaine du médicament) en 2022, il commence à être disponible en France et en Europe. AviClear utilise une longueur d’onde de 1 726 nm, ciblant directement les glandes sébacées afin de réduire durablement la production de sébum, ce qui permet de diminuer les lésions d’acné.

7. Les traitement par LED (diode électroluminescente)

Il s’agit d’un traitement par une lumière spécifique dont la longueur d’onde a été choisie pour cibler les mécanismes de l’acné. Le traitement par LED peut être proposé pour une acné légère voire modérée, essentiellement en complément des traitements conventionnels. La lumière bleue (environ 415 nm) ciblerait Cutibacterium acnes, tandis que la lumière rouge (environ 630 nm) agirait sur l’inflammation.

8. Traitement de l'acné d’une femme enceinte ou allaitante

La majorité des femmes qui présentent de l’acné au cours d’une grossesse en avaient auparavant mais l’évolution peut être variable. Certaines femmes peuvent constater une amélioration de leur acné ou l’absence de modifications pendant la grossesse. Des risques d’aggravation de l’acné sont également possibles.

Le CRAT (Centre de Référence des Agents Tératogènes) liste les molécules pouvant être utilisées chez ces femmes : Le site du CRAT

Si le traitement est nécessaire, les molécules suivantes peuvent être utilisées :

- Le peroxyde de benzoyle et l’acide azélaïque en topique quel que soit le terme,

- Le zinc à partir du 2° trimestre, en faisant attention s’il existe un autre complément « polyvitaminé »,

- L’érythromycine orale en cas de nécessité réelle.

9. Le traitement des cicatrices

Le traitement précoce de l’acné constitue la principale stratégie de prévention du risque de cicatrices, car plus les papules persistent et les nodules se forment, plus le risque cicatriciel augmente. La prise en charge des cicatrices dépend du type de cicatrice, de la stabilité de l’acné, de la date de fin du traitement par isotrétinoïne, du phototype, et doit être discutée au cas par cas entre le dermatologue et son patient.

- Les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes : Ce sont des cicatrices épaisses, parfois rouges ou douloureuses. L’objectif du traitement est de réduire le volume de la cicatrice et d’atténuer les rougeurs. Plusieurs techniques peuvent être utilisées seules ou en association :

- Injections de corticoïdes (Triamcinolone) : injectées directement dans la cicatrice, toutes les 6 à 8 semaines, pour diminuer l’inflammation et aplatir la lésion.

- Laser à colorant pulsé : souvent utilisé juste avant l’injection de corticoïdes, ce laser cible les rougeurs.

- Laser CO₂ fractionné : il peut être utilisé pour créer de microscopiques ouvertures dans la peau, permettant une meilleure pénétration de la Triamcinolone appliquée en crème, ce qui renforce son efficacité.

- Les cicatrices atrophiques (en creux) : Plusieurs approches existent pour les améliorer :

- Techniques instrumentales : Elles permettent de libérer les adhérences profondes qui tirent la peau vers le bas dans les cicatrices en U et en pente douce. Un petit instrument circulaire (appelé punch) est utilisé pour retirer ou rehausser le fond de la cicatrice.

- Injections de produits de comblement : Un produit volumateur (comme l’acide hyaluronique ou l’acide L-polylactique) est injecté dans la cicatrice pour combler le creux et lisser la peau. Ces produits ont un effet temporaire, mais certains stimulent aussi la production naturelle de collagène pour un effet plus durable.

- Peelings chimiques localisés : Ils consistent à appliquer un produit tel que l’acide trichloracétique) au fond de la cicatrice pour déclencher une réaction de cicatrisation et favoriser la formation de collagène, qui améliore le relief de la peau.

- Traitements par laser et radiofréquence : Plusieurs types de lasers sont utilisés selon la forme et la profondeur des cicatrices, les principaux étant les lasers fractionnés ablatifs ou non ablatifs et la radiofréquence fractionnée. Leur but est d’induire un léger dommage contrôlé à la peau, déclenchant un processus naturel de cicatrisation avec production de collagène, ce qui lisse et retend les cicatrices.

Conseils pour mieux vivre l’acné

Oser en parler

La majorité des adolescents ayant une acné sévère n’ose pas demander de l’aide à leur médecin ou jugent que leur acné n’est pas assez sévère pour le faire. Compte tenu du retentissement psychosocial important que peut avoir l’acné il est important d’évoquer ce sujet avec son médecin en consultation sans peur.

Ne pas manipuler les lésions

Il est essentiel d’éviter de toucher ou de percer les boutons, ce qui peut aggraver l’inflammation, favoriser les cicatrices et les taches pigmentaires.

Une bonne hygiène de vie

L'acné s' améliore plus vite si on associe au traitement prescrit par son médecin une bonne hygiène de vie : le tabac et le stress sont à éviter.

Des produits dermo-cosmétiques adaptés aux peaux acnéiques

Il faut également prendre soin de sa peau en utilisant des produits dermo-cosmétiques adaptés aux peaux acnéiques (dit non comédogènes) conseillés par le dermatologue.

Observance de la prescription et des conseils du dermatologue

Il est aussi très important de suivre la prescription et les conseils du dermatologue. Même si cela semble évident, des études scientifiques ont montré que moins de la moitié des patients souffrant d'acné suivait correctement l'ordonnance de leur médecin ! Si les prescriptions vous semblent ne pas vous convenir, il vaut mieux recontacter votre dermatologue car le traitement d'une acné invalidante s'inscrit dans le temps (6 mois à quelques années), et il est capital qu'une relation de qualité s'installe entre le malade et son médecin. Cette relation repose souvent sur les questions posées et les explications fournies lors de la consultation. Il est donc important de préparer sa consultation en notant les points qu'on souhaite aborder avec son médecin. Mieux le malade connaît sa maladie et ses traitements, plus il pourra être un partenaire actif dans son traitement, et plus celui-ci sera efficace.

Gommage et masques

L' utilisation sur la peau de gommage et de masques est agressive et déconseillée. Il ne faut donc pas les utiliser pendant toute la durée du traitement, surtout lorsque la peau est particulièrement fragilisée par certains médicaments comme les rétinoïdes.

Le soleil est à éviter

L'amélioration immédiate après exposition solaire par assèchement des lésions inflammatoires dans un premier temps ne dure pas. En effet, il se produit un épaississement secondaire de la peau qui va aggraver les lésions rétentionnelles (comédons). Après arrêt de l’exposition solaire, l'acné va revenir et s’aggraver. De plus, l’exposition solaire peut parfois faire pigmenter (brunir) les cicatrices. Enfin, la prise de certains médicaments (ex : cyclines, isotrétinoïne…) doit faire éviter le soleil.

Recommandations de bonnes pratiques

Des recommandations de bonnes pratiques ont été publiées en 2015 par la HAS, pour optimiser le traitement de l’acné.

Sources

- Anna Di Landro, Simone Cazzaniga, Francesco Cusano, Angela Bonci, Cardinali Carla, Maria Letizia Musumeci, Annalisa Patrizi, Vincenzo Bettoli, Enrico Pezzarossa, Marzia Caproni, Anna Belloni Fortina, Elena Campione, Vito Ingordo, Luigi Naldi, Adult female acne and associated risk factors: Results of a multicenter case-control study in Italy, 2016, https://doi.org/10.1016/j.jaad.2016.06.060

- P. Wolkenstein, A. Machovcová, J.C. Szepietowski, D. Tennstedt, S. Veraldi, A. Delarue, Acne prevalence and associations with lifestyle: a cross‐sectional online survey of adolescents/young adults in 7 European countries, 2017, https://doi.org/10.1111/jdv.14475

- , , 2026,

- , , 2026,

- Jerry Tan, Stefan Beissert, Fran Cook-Bolden, Rajeev Chavda, Julie Harper, Adelaide Hebert, Edward Lain, Alison Layton, Marco Rocha, Jonathan Weiss, Brigitte Dréno, Impact of facial and truncal acne on quality of life: A multi-country population-based survey, 2021, https://doi.org/10.1016/j.jdin.2021.03.002

- Nicole Auffret, Jean‐Paul Claudel, Marie‐Thérèse Leccia, Fabienne Ballanger, Brigitte Dréno, How to manage truncal acne: A treatment algorithm, 2023, https://doi.org/10.1111/jdv.19106

- B. Dréno, What is new in the pathophysiology of acne, an overview, 2017, https://doi.org/10.1111/jdv.14374

- M Dagnelie, S Corvec, M Saint-Jean, V Bourdès, J Nguyen, A Khammari, B Dréno, Decrease in Diversity of Propionibacterium acnes Phylotypes in Patients with Severe Acne on the Back, 2017, https://doi.org/10.2340/00015555-2847

- C. Paugam, S. Corvec, M. Saint‐Jean, M. Le Moigne, A. Khammari, A. Boisrobert, J.M. Nguyen, A. Gaultier, B. Dréno, Propionibacterium acnes phylotypes and acne severity: an observational prospective study, 2017, https://doi.org/10.1111/jdv.14206

- Diane Thiboutot, Alison M. Layton, Ibrahima Traore, Gabriel Gontijo, Patricia Troielli, Qiang Ju, Ichiro Kurokawa, Brigitte Dreno, International expert consensus recommendations for the use of dermocosmetics in acne, 2024, https://doi.org/10.1111/jdv.20145

- Florence Poli, Nicole Auffret, Jean Paul Claudel, Marie-Thérèse Leccia, Brigitte Dreno, AFAST: an adult female acne treatment algorithm for daily clinical practice, 2023, https://doi.org/10.1684/ejd.2017.3157

- Brandon L. Adler, Heather Kornmehl, April W. Armstrong, Antibiotic Resistance in Acne Treatment, 2017, https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2017.1297

- Brigitte Dréno, Jean-Michel Nguyen, Ewa Hainaut, Laurent Machet, Marie-Thérèse Leccia, Nathalie Beneton, Jean-Paul Claudel, Philippe Célérier, Marie Le Moigne, Sarah Le Naour, Florence Vrignaud, Alexandra Poinas, Cécile Dert, Aurélie Boisrobert, Laurent Flet, Simon Korner, Amir Khammari, Efficacy of Spironolactone Compared with Doxycycline in Moderate Acne in Adult Females: Results of the Multicentre, Controlled, Randomized, Double-blind Prospective and Parallel Female Acne Spironolactone vs doxyCycline Efficacy (FASCE) Study, 2024, https://doi.org/10.2340/actadv.v104.26002

- S. Leducq, F. Poizeau, G. Chaby, J. Tannous, F. Ballanger-Desolneux, E. Baubion, A. Bertolotti, O. Cogrel, C. Droitcourt, V. Garnier, S. Gautier, L. Hefez, C. Hotz, A.-P. Jonville-Béra, N. Jouan, A. Mahé, E. Mahé, G. Martinho, J. Micallef, T. Puszkarek, N. Dupin, S. Ly, M. Beylot-Barry, F. Corgibet, B. Guillot, O. Chosidow, Isotretinoin: Past, present and future. A French perspective, 2024, https://doi.org/10.1016/j.annder.2023.103244