La syphilis, à quoi ça ressemble ?

Une maladie toujours d'actualité

Appelée vulgairement vérole ou « mal de Naples », la syphilis est une infection sexuellement transmissible aux origines très anciennes et ayant frappé de nombreuses personnalités historiques, en particulier au XIXème siècle. Son diagnostic n'est pas toujours facile car, en dehors du chancre inaugural, les lésions cutanées et muqueuses sont extrêmement variables et trompeuses, au point que l'on qualifie la syphilis de « grande simulatrice ».

La syphilis est une maladie infectieuse due à une bactérie, le tréponème pâle, qui se transmet exclusivement par voie sexuelle, si l'on ne prend pas en considération les transmissions materno-fœtales. Les symptômes évoluent au fil du temps, ce qui permet de distinguer la syphilis précoce, première année d'évolution de la maladie, et la syphilis tardive, définie par une évolution de plus d'un an.

Un peu d'histoire

Les origines de la syphilis sont très anciennes, probablement même antérieures aux premières expéditions en Amérique du Sud auxquelles elles ont traditionnellement été imputées. Ayant frappé de nombreux et illustres personnages au cours de l'Histoire (François 1er, Maupassant, Baudelaire, Nietzsche), elle a connu son pic de fréquence au XIXème siècle, pour pratiquement disparaître au XXe siècle.

Elle est en recrudescence aujourd'hui, en particulier dans les pays d'Europe de l'Est. En France, les premiers cas sont réapparus en 1999 et les prémices d'une nouvelle épidémie dès 2000-2001. Il existerait aujourd'hui environ 400 à 500 nouveaux cas déclarés chaque année. La syphilis touche actuellement les homosexuels masculins (environ 80% des cas de syphilis, dont près de 50% de séropositifs pour le VIH), mais il existe une légère tendance à une augmentation chez les hétérosexuels, en particulier les femmes.

Comprendre

La première année d'évolution ou syphilis « précoce »

Il s'agit aujourd'hui de la forme la plus fréquente de la syphilis en raison de l'amélioration du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique qui permet d'éviter l'évolution vers une forme tardive.

Au cours de cette phase précoce qui concerne la première année d'évolution de la maladie, on distingue :

- La syphilis primaire qui se manifeste par le « chancre syphilitique », ulcération unique, indurée, superficielle, propre, indolore et contagieuse. Chez l'homme, le chancre siège sur le gland ou le sillon balano-préputial, c'est-à-dire la zone qui sépare le gland de la verge (voir photo). Son diagnostic peut toutefois être difficile en cas de localisation « cachée », comme au niveau du col de l'utérus, du rectum ou de la gorge, ou si son aspect est atypique. Le chancre guérit spontanément en 2 à 6 semaines sans laisser de cicatrice.

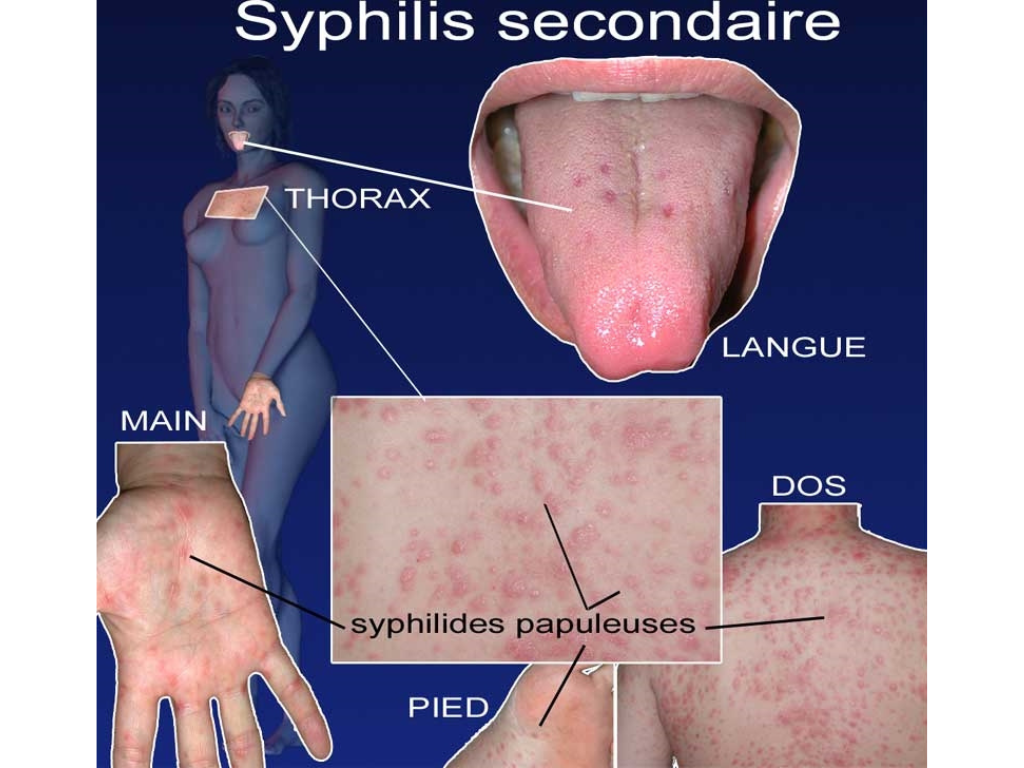

- La syphilis secondaire qui survient si la syphilis primaire n'a pas été traitée. Elle se caractérise par des lésions très contagieuses survenant au niveau de la peau et des muqueuses. Ces lésions sont très variées et trompeuses prenant l'aspect d'une roséole banale, d'acné, de varicelle, de psoriasis… ce qui rend le diagnostic difficile. Les syphilides papuleuses siègent aussi bien au niveau du visage, du tronc que des membres.

- La syphilis sérologique précoce au cours de laquelle il n'existe plus aucun symptôme mais simplement une sorte de « cicatrice sanguine » nécessitant la réalisation d'une prise de sang et signant la présence de la bactérie dans l'organisme.

Lorsque la syphilis n'a pas été diagnostiquée au cours de la première année d'évolution, elle peut évoluer vers :

- La syphilis tertiaire qui a aujourd'hui pratiquement totalement disparu puisqu'on considère que moins de 10% des syphilis récentes non traitées évolueront vers une syphilis tertiaire. Elle est dominée par des manifestations, cutanées, muqueuses, cardiaques et surtout neurologiques et ophtalmologiques.

- Une syphilis sérologique tardive, qui ne peut être détectée qu'après une prise de sang et qui représente la majorité des patients dont la syphilis précoce n'a pas été traitée.