I. Qu’est que la rosacée ?

La rosacée présente trois principaux types de manifestations sur le visage (la forme vasculaire, la forme papulo-pustuleuse et la forme hypertrophique), ainsi qu’une forme oculaire. Ces atteintes ne sont pas forcément successives dans le temps, ni la conséquence l'une de l'autre.

Des formes mixtes existent avec plusieurs manifestations à la fois : rougeur persistante, télangiectasies, papules, pustules, voire signes oculaires. Cette variabilité rend parfois le diagnostic difficile, en particulier lorsque les symptômes sont discrets ou atypiques.

1. Les différentes formes de rosacée

La forme vasculaire ou couperose

C’est, de loin, la forme la plus fréquente de rosacée.

La rougeur, également appelée érythrose, en est le signe le plus caractéristique et constitue le motif de consultation le plus courant. Cette rougeur faciale a une distribution bien particulière : elle touche principalement le centre du visage, tout en épargnant généralement le contour des yeux et de la bouche. Les zones les plus souvent atteintes sont les joues, le nez, le front (au centre) et le menton. Cette localisation typique, associée à la permanence de la rougeur, est très évocatrice de la rosacée.

La rougeur s’accompagne souvent d’une sensibilité cutanée marquée. La peau devient particulièrement réactive et tolère alors mal certains produits cosmétiques, voire, dans certains cas, le simple contact avec de l’eau ou du savon.

On observe également l’apparition de petits vaisseaux dilatés, fins, rouges ou violacés, visibles en surface : c’est la couperose, aussi désignée médicalement sous le terme de télangiectasies.

Cette forme vasculaire s’accompagne fréquemment de flushes (bouffées de chaleur soudaines), déclenchés par des facteurs bien connus comme la consommation d’alcool, d’aliments chauds ou épicés, ou encore l’exposition à des variations de température. Lors de ces épisodes, le visage – parfois aussi le cou – devient intensément rouge, accompagné d’une sensation désagréable de chaleur.

Un œdème (gonflement) du centre du visage peut également être présent, ainsi qu’un aspect sec de la peau.

La forme papulo-pustuleuse

Sur un fond de rougeur persistante du visage, peuvent apparaître des papules et des pustules, semblables aux lésions visible dans l'acné.

Les papules sont de petites élevures rouges, fermes et parfois sensibles, mesurant généralement de 1 à 4 millimètres. Elles sont souvent entourées d’un halo inflammatoire et apparaissent de façon spontanée, principalement au centre du visage. Leur présence peut être liée à une prolifération anormale d’un parasite habituellement inoffensif, le Demodex folliculorum, qui colonise les glandes sébacées.

À ce stade l’atteinte du follicule pilo-sébacé reste superficielle. Lorsqu’elle évolue cela entraine la formation de pustules, de taille souvent inférieure à celle des papules. Ces pustules sont remplies de pus, un liquide blanc qui se forme à la suite d’une réaction inflammatoire.

Les éruptions papulo-pustuleuses évoluent par poussées qui, dans de nombreux cas, régressent spontanément. La rougeur de fond persiste, mais les lésions peuvent disparaître sans laisser de cicatrices.

Cependant, au fil du temps, le nombre de papules et pustules tend à augmenter. Les poussées, initialement espacées, deviennent progressivement plus rapprochées, avec un risque de chronicisation des symptômes si aucun traitement n’est mis en place.

La forme hypertrophique

Il s'agit de la forme la plus rare de rosacée, représentant environ 7% des cas, avec une très nette prédominance chez les hommes. Elle touche classiquement le nez, où elle prend le nom de rhinophyma.

Cette atteinte se manifeste par :

- Un aspect rouge, épaissi et soufflé de la pointe du nez,

- Un épaississement progressif de la peau avec dilatation visible des orifices des glandes sébacées,

- Des protubérances charnues, nodulaires, qui déforment progressivement les contours du nez.

Cette forme, plus que les autres, a un impact psychologique majeur, en raison de la stigmatisation associée à son apparence, souvent (et à tort) liée à l’image de l’alcoolisme chronique.

En réalité, l’alcool n’est pas responsable de la maladie, c’est un facteur aggravant qui déclenche les bouffées vaso-motrices comme d'autres facteurs irritants.

Le préjudice esthétique est tel que le rhinophyma est considéré comme l’une des complications les plus marquantes de la rosacée.

Des lésions papulo-pustuleuses peuvent également être associé et, dans certains cas, l’épaississement cutané s’étend à d'autres zones du visage, comme le menton, les oreilles, le front ou les paupières.

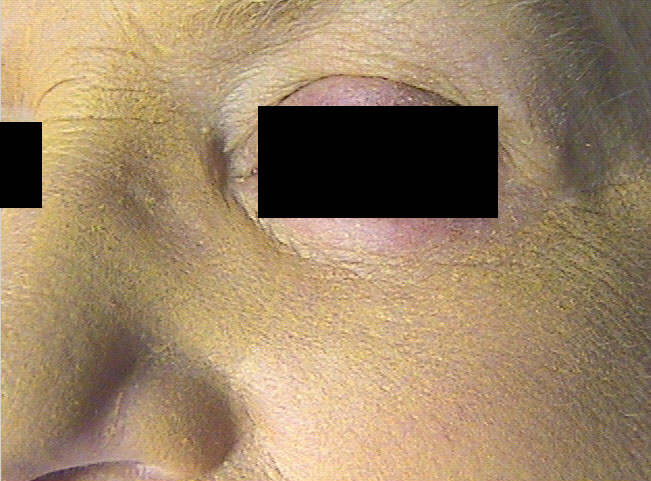

La rosacée oculaire

La rosacée oculaire est présente chez environ un tiers des personnes ayant une rosacée.

Elle peut précéder de plusieurs années l’apparition des symptômes cutanés, ce qui complique parfois le diagnostic.

Elle serait liée à un dysfonctionnement des glandes de Meibomius, de petites glandes situées le long des paupières dont le rôle est de sécréter une substance huileuse permettant de lubrifier la surface de l’œil.

La rosacée oculaire se manifeste sous différentes formes :

- conjonctivite,

- blépharite,

- kératite,

- chalazions,

- télangiectasies au niveau des paupières,

- hyperhémie conjonctivale (œil rouge),

- ou encore irrégularités du bord des paupières.

Les symptômes sont souvent très inconfortables : sécheresse oculaire, sensation de corps étranger ou de sable dans les yeux, brûlures, vision trouble et photophobie (hypersensibilité à la lumière).

Deux formes beaucoup plus rares existent :

- Le pyoderma facial ou rosacée fulminans

Il s’agit d’une forme extrêmement rare de rosacée, également appelée pyoderma facial ou rosacée fulminans. Elle survient presque exclusivement chez des femmes âgées de 30 à 40 ans, parfois en lien avec un contexte particulier comme une grossesse, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (notamment la maladie de Crohn), ou un traitement par interféron alfa.

Cette forme se caractérise par l’apparition soudaine de très nombreuses pustules douloureuses, accompagnées de possibles nodules inflammatoires profonds et défigurants. Les lésions évoluent rapidement et peuvent laisser des cicatrices.

Cette forme sévère nécessite une prise en charge médicale rapide et spécialisée. - La rosacée œdémateuse

La rosacée œdémateuse, aussi appelée syndrome de Morbihan, est une forme très rare et chronique de rosacée. Elle se caractérise par un gonflement persistant du visage, ferme au toucher et ne laissant pas de marque à la pression (œdème non dépressible). Elle touche surtout la partie centrale du visage : les paupières, le front et les joues.

Cette affection est liée à un blocage de la circulation lymphatique cutanée, provoqué par une inflammation chronique. Avec le temps, cette inflammation entraîne une fibrose (épaississement du tissu cutané) et une altération des petits vaisseaux lymphatiques.

Le diagnostic peut être difficile, car d’autres maladies peuvent donner un aspect similaire : les angioœdèmes, la dermatomyosite, le lupus ou encore un lymphœdème d’une autre origine.

La maladie évolue lentement et répond souvent mal aux traitements habituels de la rosacée. Il n’existe d’ailleurs pas de protocole standardisé. Divers médicaments à visée anti-inflammatoire peuvent être prescrits, comme certains antibiotiques oraux (cyclines), l’isotrétinoïne ou d’autres molécules, avec des résultats variables. Dans certains cas, des techniques comme la chirurgie ou le laser peuvent être associées pour réduire l’œdème résiduel. Un traitement précoce est important pour limiter l’épaississement définitif de la peau et réduire la gêne esthétique et fonctionnelle.

En conclusion, pour poser le diagnostic de rosacée aujourd’hui, il faut observer au moins un des deux signes principaux suivants au centre du visage :

- Une rougeur persistante qui peut s’intensifier par épisodes, souvent déclenchée par des facteurs comme le soleil, la chaleur ou l’alcool,

- Et/ou un épaississement de la peau avec une déformation, notamment du nez.

D’autres signes majeurs peuvent aussi orienter vers le diagnostic de rosacée, comme :

- Les flushes, c’est-à-dire des rougeurs transitoires du centre du visage,

- Les papules et pustules inflammatoires,

- Les télangiectasies (petits vaisseaux rouges visibles à la surface de la peau)

- Ainsi que des problèmes oculaires liés à la rosacée.

Par ailleurs, la peau peut parfois picoter ou brûler, devenir sèche, présenter des plaques rouges, gonfler, ou s’épaissir. Ces signes secondaires peuvent apparaître en même temps que les signes principaux, ou isolément.

2. Comprendre la couperose et la rosacée

Un nom imagé pour une maladie touchant le visage

Autrefois, cette maladie était appelée « goutte rose ». Au XIXe siècle, on l’a alors désignée sous le nom de « couperose », qui a progressivement fini par ne plus concerner que les anomalies des petits vaisseaux au niveau des joues.

Par la suite, la maladie a été appelée « acné rosée » puis « acné rosacée », avant que le terme actuel, « rosacée », ne s’impose. Ce nom fait référence à la couleur rouge caractéristique que prend le visage chez les personnes atteintes.

Fréquence de la maladie

La rosacée est une maladie plutôt fréquente puisqu' en France, 2 à 3% de la population adulte est concernée, ce qui représente approximativement un million de personnes. Contrairement aux observations antérieures qui indiquaient une prévalence plus élevée chez les femmes, les études récentes montrent que les deux sexes sont affectés de manière équivalente. Toutefois, le rhinophyma survient plus fréquemment chez les hommes, souvent à un âge plus avancé.

La rosacée débute typiquement chez les adultes d’âge moyen, entre 30 et 50 ans. Les études montrent une répartition assez équitable selon les tranches d’âge, avec une fréquence maximale entre 45 et 60 ans. Elle est quasi inexistante chez l'enfant.

Une atteinte importante de l'image de soi

Comme pour les patients souffrant d’acné, la rosacée, en touchant le visage, est parfois responsable d’un fort impact sur le bien-être psychologique.

La rougeur du visage (qui traduit généralement des d’émotions négatives telles que la gêne, la colère ou la timidité) est présente de façon permanente et peut entraîner un malaise dans les interactions sociales. Cela peu altérer durablement le moral, l’image corporelle et la confiance en soi.

Les conséquences les plus fréquentes rapportées par les personnes atteintes sont la baisse de la qualité de vie, la gêne en public, l’anxiété liée aux poussées, la perte de confiance, la peur des relations sociales, la dépression et la stigmatisation.

II. Les causes

La rosacée est une maladie de la peau dont les causes sont encore mal comprises.

C’est une affection complexe qui résulte de plusieurs facteurs combinés. Comprendre ces facteurs aide à mieux cibler les traitements disponibles.

Les principaux mécanismes impliqués identifiés à ce jour sont :

- Un dysfonctionnement du système immunitaire :

Chez les personnes atteintes de rosacée, le système de défense de la peau est trop actif ce qui déclenche une réaction inflammatoire. Cela provoque des rougeurs et la formation de petits vaisseaux sanguins très visibles. En parallèle, certaines cellules du système immunitaire (des lymphocytes) et l’ augmentation du stress oxydatif renforcent cette inflammation. - Un dérèglement des nerfs et des vaisseaux sanguins :

Les nerfs de la peau jouent un rôle important. En effet, la peau des personnes atteintes de rosacée est souvent très sensible. Elle contient beaucoup de petites terminaisons nerveuses, situées en profondeur réagissant facilement à certains stimuli (comme la chaleur ou le soleil) en libérant une substance pro-inflammatoire appelée « substance P ». Les vaisseaux sanguins se dilatent alors, provoquant des rougeurs et des sensations de brûlure ou de picotements. Les vaisseaux eux-mêmes sont aussi modifiés, ils sont plus grands et plus perméables, ce qui favorise l’œdème (gonflement) cutané. - Une prolifération d’un petit acarien appelé Demodex :

Ce minuscule acarien vit de façon physiologique (c’est-à-dire normalement) sur la peau, mais chez les personnes atteintes de rosacée, ils sont beaucoup plus nombreux. Ce surplus déclenche une inflammation et aggrave les rougeurs et la formation de pustules. Les traitements qui réduisent ces acariens permettent souvent une amélioration de ce type de lésions.

Par ailleurs, la barrière protectrice de la peau est souvent affaiblie, ce qui facilite la colonisation par d’autres agents pathogènes. - Les facteurs génétiques :

La rosacée présente une forte composante familiale et jusqu’à 50 % des patients atteints ont un antécédent familial de rosacée. Elle touche majoritairement les sujets ayant une peau claire, les yeux et les cheveux clairs. Des études montrent que certaines variations génétiques augmentent le risque de développer la maladie et on a même identifié une mutation spécifique liée à des formes familiales précoces. - Enfin, plusieurs facteurs extérieurs peuvent aggraver la rosacée :

Le soleil, la chaleur, les aliments épicés, les boissons chaudes ou alcoolisées peuvent déclencher ou intensifier les symptômes.

Quels sont les facteurs favorisants de la rosacée ?

L’alcool

La consommation excessive et régulière d’alcool n’est pas la cause de la rosacée mais elle l’aggrave significativement. Elle favorise l’apparition et l’aggravation de l’érythrose, de la couperose, les formes papulo-pustuleuses ainsi que l’évolution sévère d’un rhinophyma.

Les facteurs climatiques

Le climat joue un rôle important dans la survenue et l’aggravation de la rosacée :

- L’exposition au vent, en particulier le vent froid, irrite la peau.

- L’exposition au soleil favorise l’inflammation et la rougeur.

- L’exposition au froid, avec les passages rapides entre le froid intense et la chaleur, explique en partie pourquoi la rosacée est plus fréquente dans les pays nordiques.

Quand chaleur rime avec rougeur

Les changements brusques de température, ainsi que le travail exposé à des sources de chaleur intense (cuisiniers…) aggravent la rosacée. Cette maladie provoque une sensibilité cutanée à la chaleur, parfois douloureuse, ce qui pousse les patients à éviter les efforts physiques intenses qui déclenchent ces sensations désagréables.

Les aliments

Les aliments épicés et la consommation de boissons très chaudes peuvent aggraver les symptômes.

Contrairement à une idée reçue, le café et le thé ne favorisent pas la rosacée par leurs composants, mais seulement par leur température élevée.

Tous ces aliments ou boissons ont en commun de provoquer des bouffées vasomotrices (rougeurs soudaines liées à la dilatation des vaisseaux sanguins).

Les émotions

Les émotions fortes et le stress répété sont des facteurs bien connus d’aggravation de la rosacée. Le stress favorise les réactions inflammatoires et vasculaires responsables des rougeurs et des sensations de brûlure.

III. Quels examens pour diagnostiquer la rosacée ?

Le diagnostic de la rosacée repose uniquement sur l’observation clinique. L’examen visuel réalisé par un dermatologue, ainsi que l’interrogatoire du patient, sont les deux éléments essentiels pour poser le diagnostic.

Étant donné que plusieurs maladies de la peau peuvent présenter des signes similaires (comme l’acné ou le lupus), l’avis d’un spécialiste est indispensable : seul un médecin formée sur cette pathologie est en mesure d’établir un diagnostic fiable de rosacée.

Une biopsie cutanée en cas de doute

Dans certaines formes atypiques ou peu évocatrices de rosacée, une biopsie de la peau est nécessaire pour confirmer le diagnostic.

Cette procédure consiste à prélever un petit échantillon de peau atteinte afin de l’examiner au microscope.

Elle permet de mettre en évidence des signes caractéristiques de la maladie : un œdème important (accumulation de liquide autour des vaisseaux), un épiderme désorganisé, et la présence de vaisseaux sanguins dilatés et irréguliers dans les couches profondes de la peau (le derme et l’hypoderme).

La biopsie peut également révéler la présence du parasite Demodex folliculorum, souvent retrouvé dans les glandes sébacées des patients atteints de rosacée. Sa visualisation constitue un argument en faveur du diagnostic.