info Résumé

La peau est l'organe du corps humain à la fois le plus étendu et le plus lourd : entre 4 et 10 kilos chez l'adulte, et près de 2 m² de surface.

Elle joue plusieurs rôles fondamentaux dont celui de protection vis-à-vis de l'extérieur (chocs, pollution, microbes, ultraviolets…), de régulation thermique, de synthèse hormonale (vitamine D, et différentes hormones). Les fonctions de la peau comprennent aussi une fonction immunitaire et une fonction psychosociale.

Qu’elle soit claire ou foncée, chaque peau est unique et réagit de manière spécifique à son environnement. Si les peaux claires sont plus exposées au risque de cancers cutanés, les peaux foncées bénéficient d’une meilleure protection naturelle, bien que cette dernière ne soit pas absolue.

Protection, régulation thermique, sensibilité, cicatrisation, la peau est loin d'être une simple enveloppe inerte. On comprend mieux l'intérêt d'en prendre le plus grand soin grâce à une hygiène appropriée et aux conseils éclairés du dermatologue.

Qu’est-ce que c’est ? Comprendre cet organe multifonction

La peau est l'organe du corps humain à la fois le plus étendu et le plus lourd (entre 4 et 10 kilos chez l'adulte, et près de 2 m² de surface). Elle joue plusieurs rôles fondamentaux dont celui de protection vis-à-vis de l'extérieur (chocs, pollution, microbes, ultraviolets…), de régulation thermique, de synthèse hormonale (vitamine D, et différentes hormones). Les fonctions de la peau comprennent aussi une fonction immunitaire et une fonction psychosociale.

La structure de la peau

Les différentes couches de la peau

La peau est constituée de trois couches superposées, de la surface vers la profondeur : l’épiderme, le derme et l’hypoderme (voir schéma ci-dessous). Elle a une épaisseur variable selon l'endroit du corps (elle varie de 0,5 à 5 mm d'épaisseur) ; on parle de peau fine sur les paupières, le pavillon de l'oreille ou le mamelon, et de peau épaisse au niveau de la paume des mains ou de la plante des pieds.

Les trois couches qui la composent sont les suivantes :

1. L’épiderme

L'épiderme est la partie supérieure de la peau ; une partie vivante en renouvellement permanent, dans laquelle les cellules se transforment au fur et à mesure de leur déplacement de la profondeur vers la surface. Le cycle de vie de chaque cellule de l'épiderme, les kératinocytes, dure une vingtaine de jours ; à la fin de ce cycle, les kératinocytes morts se détachent de la surface cutanée. L'épiderme est en contact direct avec l'extérieur et ses caractéristiques physiques associent trois éléments : la souplesse, l'imperméabilité et la résistance.

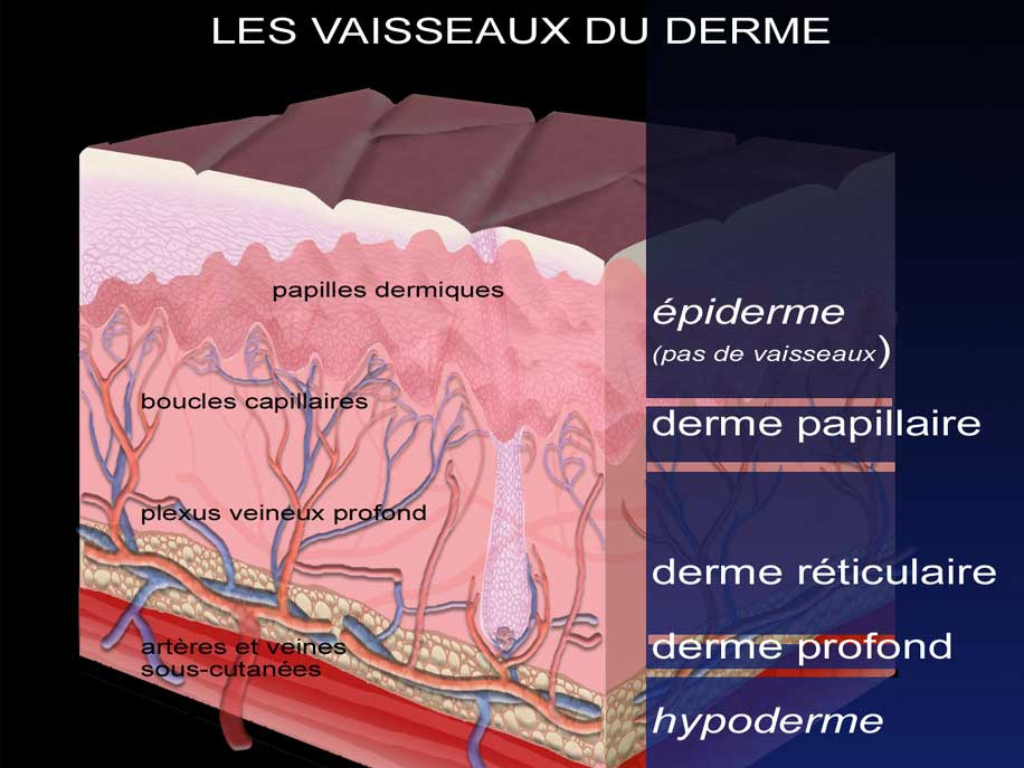

Pour éviter un passage direct entre extérieur et intérieur du corps, l'épiderme est dépourvu de vaisseaux sanguins. Ainsi, lors d'une coupure superficielle, seule une fine pellicule de peau se détache et il n'y a pas de saignement.

On distingue au microscope quatre régions différentes dans l'épiderme :

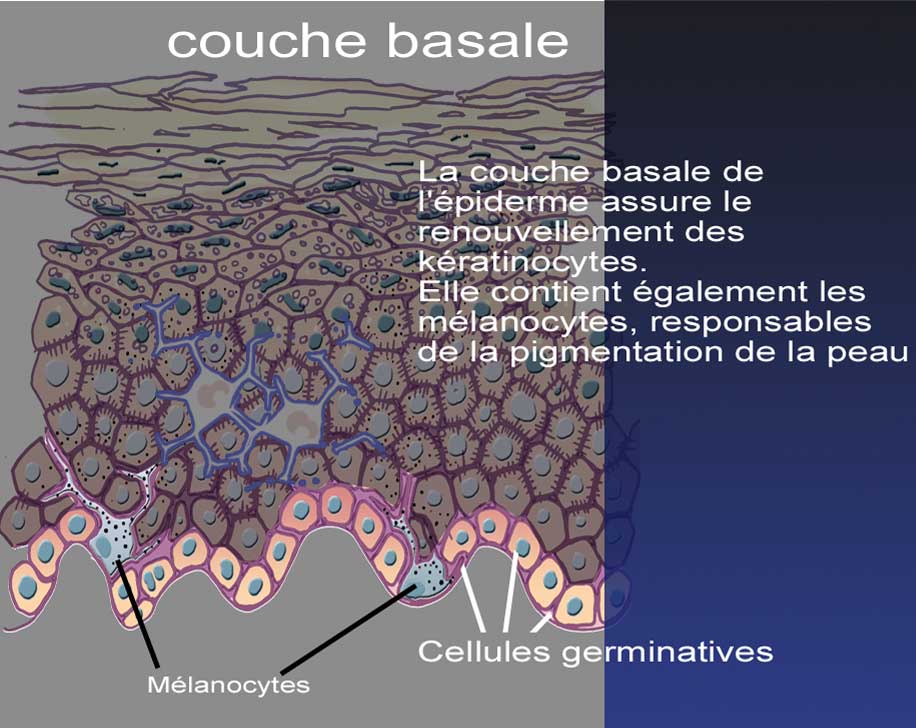

- La couche basale : c'est la couche la plus profonde. Elle est au contact du derme et est composée d'une couche unique de cellules (les kératinocytes basaux) qui se divisent rapidement et dont le rôle est de renouveler le contingent des cellules cutanées. C'est grâce à cette couche basale qu'est assuré le renouvellement de l'épiderme. On trouve aussi dans cette couche basale les cellules mélanocytaires, ou mélanocytes, qui fabriquent un pigment spécifique appelé mélanine, qui permet de protéger la peau des rayons du soleil.

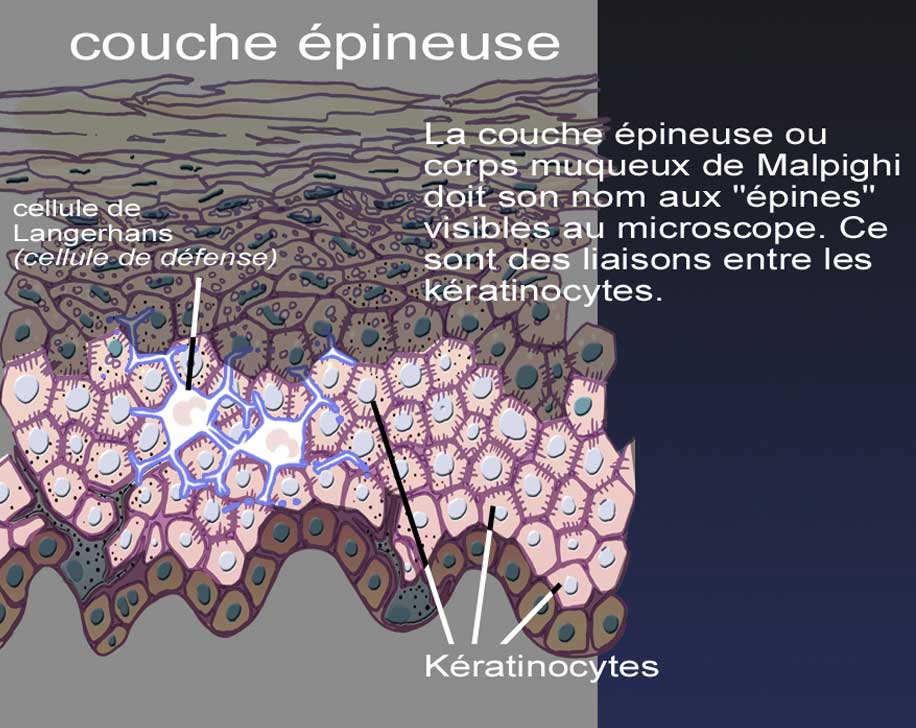

- La couche de Malpighi ou couche épineuse : en migrant vers la surface de la peau, les kératinocytes deviennent plus gros, ils peuvent encore se diviser et donc se multiplier, mais sont fixés les uns aux autres par des systèmes d'attache qui leur donnent un aspect d'épines, caractéristique de cette couche, dite épineuse. Cette couche est constituée de la superposition de 4 à 5 épaisseurs de kératinocytes liés entre eux. Cet accrochage étroit permet de créer une cohésion favorable à la fonction d'imperméabilité de la peau. Progressivement, dans leur mouvement de la profondeur vers la surface, les kératinocytes vont se charger en grains d'une protéine appelée kératine (elle est dite molle dans les zones cutanées et dure dans les ongles et cheveux) qui joue un rôle important dans la fonction de barrière du revêtement cutané. De la même façon, ces cellules vont accumuler des grains de mélanine, plus ou moins en fonction de la couleur de peau et de l'exposition solaire.

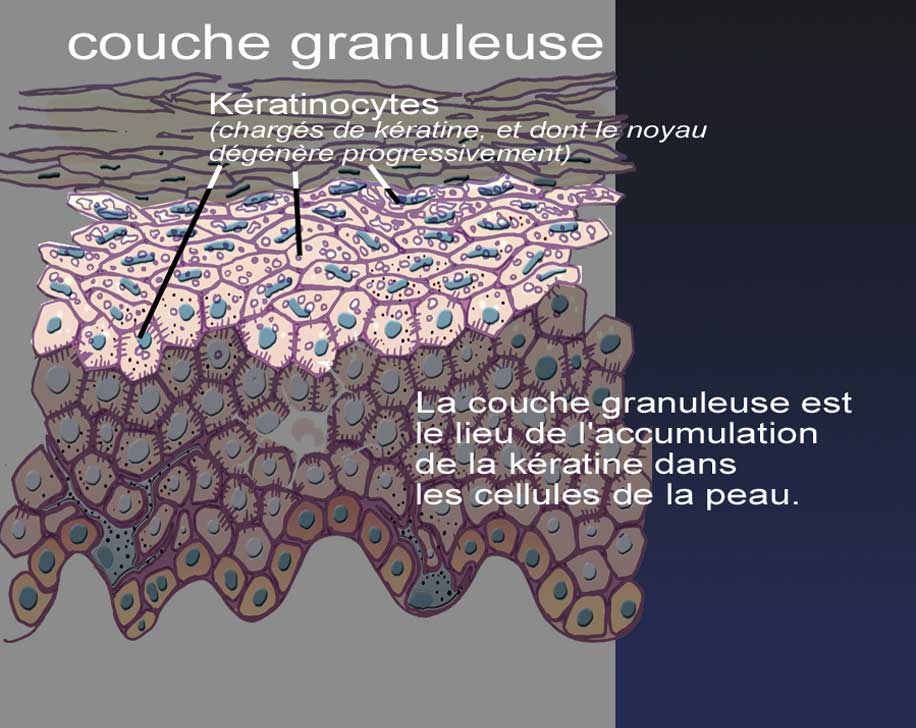

- La couche granuleuse : à ce stade, les kératinocytes deviennent plus plats, leur grand axe devient parallèle à la surface cutanée et l'on compte dans cette couche granuleuse une à cinq épaisseurs de ces kératinocytes aplatis. A ce stade, les cellules sont pleines de grains de kératine qui commencent à se coller entre eux à la périphérie du kératinocyte. Plus les cellules vont maintenant se rapprocher de la surface de la peau, plus elles vont dégénérer et se déstructurer.

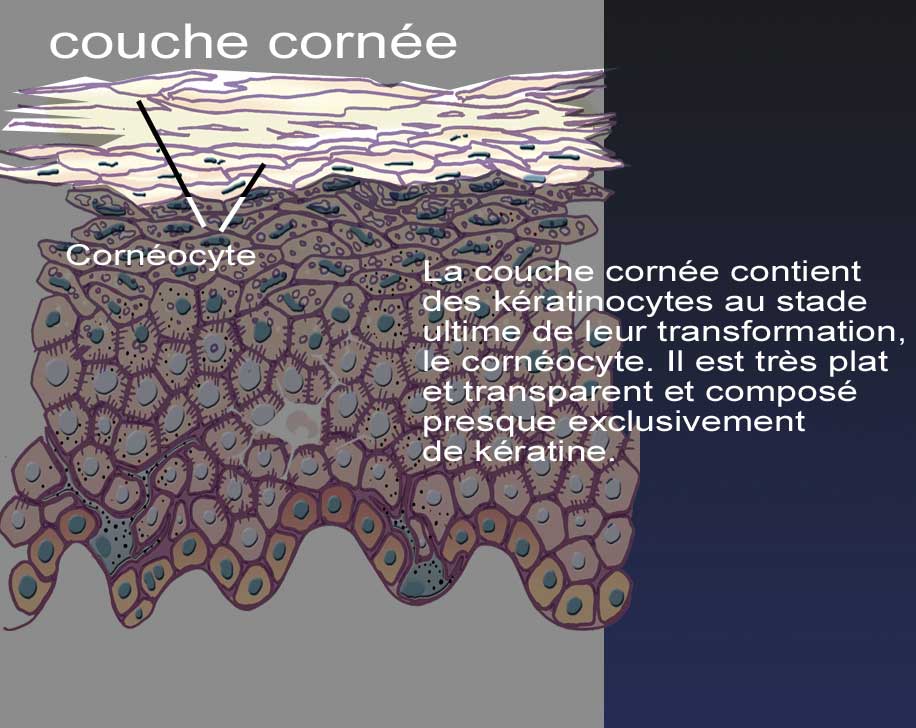

- La couche cornée : c'est la phase ultime de maturation (ou différenciation) des kératinocytes. Ils sont entièrement différenciés et on les appelle maintenant cornéocytes. Les cellules sont devenues très plates, translucides et plus ou moins amalgamées entre elles. Elles constituent un film quasi continu cohésif constitué en grande partie de kératine. Les cellules les plus superficielles vont se détacher lors de frottements.

2. Le derme :

C'est la partie sur laquelle est posé l'épiderme. Il est en général quatre fois plus épais que l'épiderme. Son épaisseur varie cependant suivant les zones du corps et peut atteindre jusqu'à 1 centimètre dans le dos. Le derme est la partie résistante de la peau. Composé à 80% d'eau, il est très riche en fibres d'élastine et de collagène ; il est donc à la fois solide, souple et élastique.

Des muscles, dits peauciers, viennent s'y attacher. Ils soutiennent le revêtement cutané dans certaines zones comme les seins ou le cou. C'est dans le derme également que se trouvent la plupart des éléments annexes de la peau (les poils, les glandes sudoripares, qui fabriquent la sueur, et les glandes sébacées qui fabriquent le sébum) et les vaisseaux sanguins qui apportent nutriments et cellules de défense.

Très riche en vaisseaux sanguins, le derme sert de couche nourricière à l'épiderme. Les nutriments quittent les artérioles et traversent la barrière qui sépare derme et épiderme (que l'on appelle jonction dermo-épidermique). Ils passent ensuite dans les kératinocytes et dans les autres cellules de l'épiderme.

Les 3 couches du derme sont les suivantes :

- Le derme papillaire, situé juste sous l'épiderme. Il est composé de nombreuses excroissances (un peu comme des collines) qui contiennent de très nombreux vaisseaux microscopiques. Cette zone est également très riche en collagène et fibres élastiques qui forment une lame quasiment continue, d'épaisseur variable selon les localisations. Cette couche du derme contient la plupart des récepteurs nerveux spécialisés à l'exception des corpuscules qui transforment la pression en message nerveux.

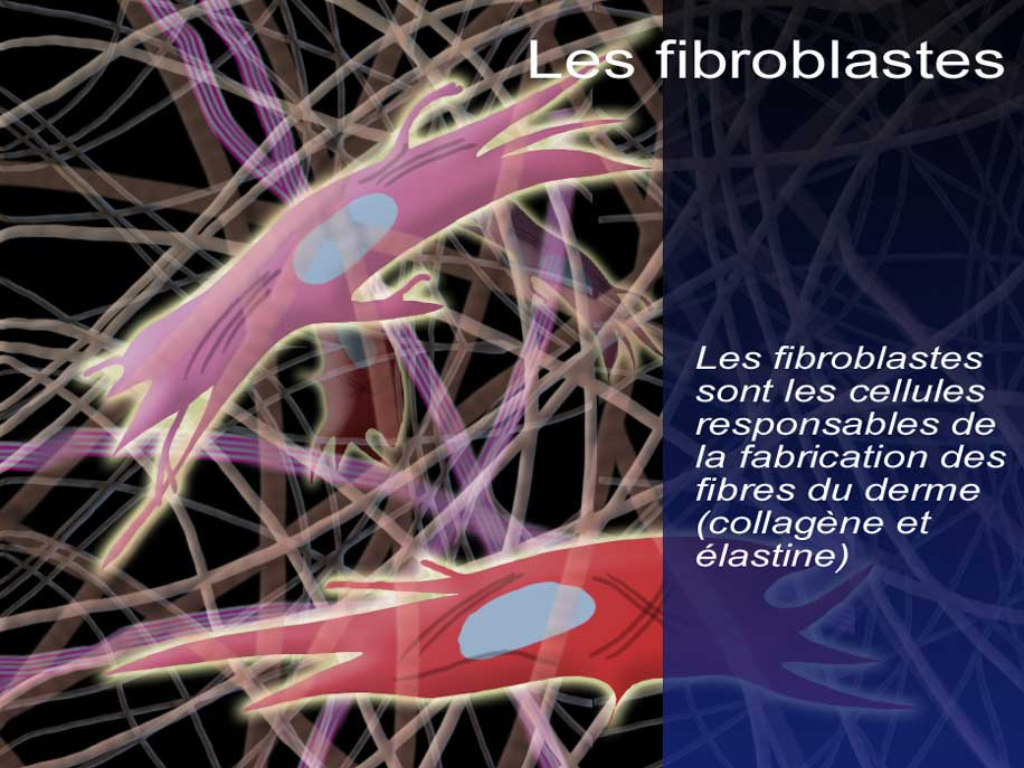

- Le derme réticulaire est la partie la plus étendue du derme. Elle est moins dense en fibres, en fibroblastes (cellule dont la fonction principale est de fabriquer du collagène) et en cellules de défense. C'est dans cette partie du derme qu'on trouve la partie fonctionnelle des principales glandes de la peau (glandes sébacées et sudoripares) ainsi que la racine des poils ou cheveux.

- Le derme profond correspond à la couche profonde du derme. Il fait la transition avec l'hypoderme. Le réseau fibreux est plus lâche et l'on commence à rencontrer des cellules graisseuses, les adipocytes.

Les autres composants sont :

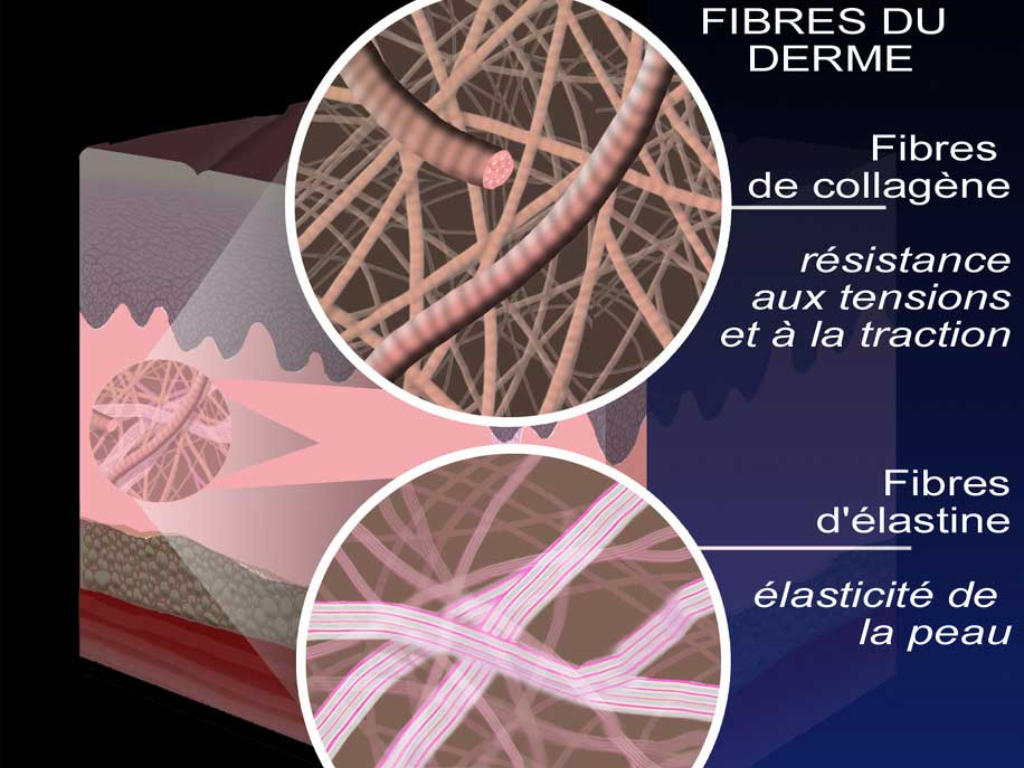

- Les fibres du derme.

Le derme est un tissu riche en collagène et élastine. Pour maintenir la souplesse et la résistance de la peau, des cellules spécialisées – les fibroblastes – fabriquent en permanence une protéine filamenteuse constituant 70% de la trame du derme : le collagène. Le collagène confère à la peau sa résistance aux tensions et à la traction. L'élastine est une autre protéine synthétisée par les fibroblastes du derme. L'élastine permet à la peau de s'étirer et de revenir en place après déformation. Elle confère son élasticité au revêtement cutané. Juste au-dessous de l'épiderme, l'élastine constitue un réseau discontinu qui s'épaissit, au niveau du visage, sous forme de globes élastiques et de fines arborisations en brosse qui sont les premières à disparaître lors du vieillissement de la peau. On trouve dans le derme des mucopolysaccharides qui constituent un gel capteur d'eau dans lequel baignent collagène et élastine.

Les 80% d'eau dont est constituée la peau sont retenus par ces molécules en forme de fougères qui agissent un peu comme des éponges, permettant à la peau de rester hydratée.

Cette couche contient des terminaisons nerveuses, des glandes sudoripares et sébacées, des follicules pileux et des vaisseaux sanguins.

- Les glandes sébacées :

Accrochée à la racine de la plupart des poils, on trouve une petite glande – la glande sébacée – capable de fabriquer un liquide graisseux qui s'écoule le long de la base du poil et sort sur la peau, le sébum. Il recouvre la surface de la peau et en complète la protection et la résistance à la pénétration de l'eau. Cette glande apparaît à la puberté et c'est elle qui peut être responsable de l'acné lorsqu'elle ne fonctionne pas bien.

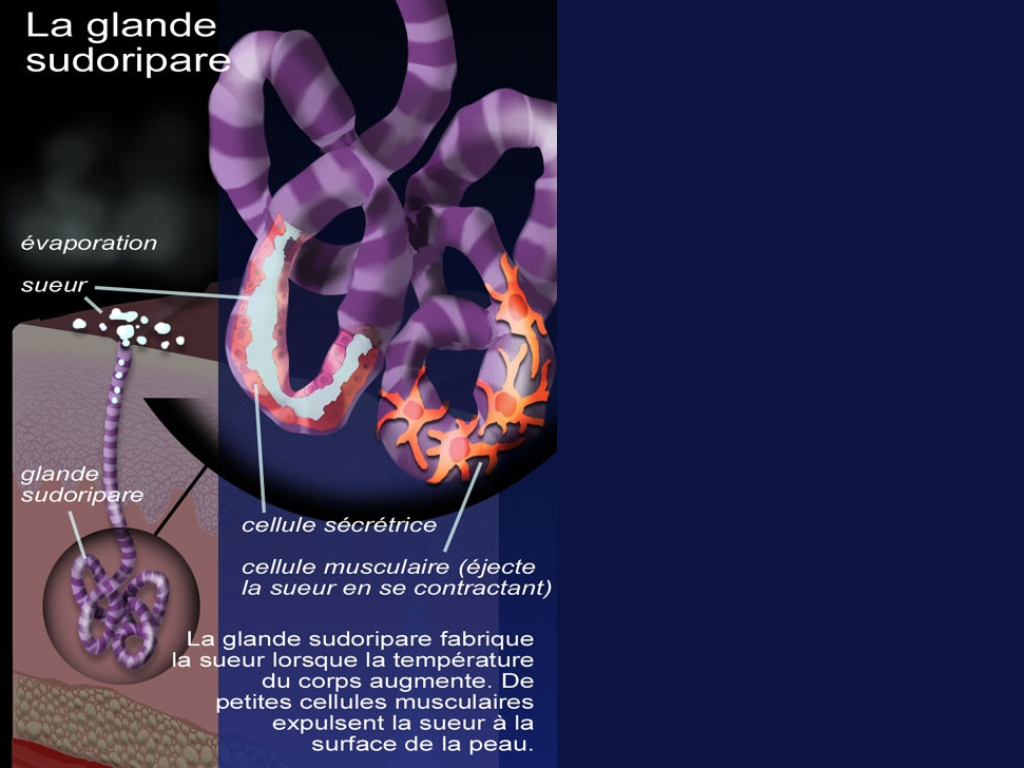

- Les glandes sudoripares :

Elles fabriquent la sueur. Là encore, il s'agit de petits tubes très torturés, droits dans leur portion épidermique, mais complètement tirebouchonnés dans l'épaisseur du derme. Ils sont entourés de très nombreux petits vaisseaux. Comme on peut s'en douter, ces glandes, que l'on trouve essentiellement au niveau des aisselles et du cuir chevelu, ont un rôle primordial dans la lutte contre la chaleur. Lorsque la température du corps s'élève, la sueur qui s'écoule alors s'évapore à la surface de la peau. Lorsqu'une molécule d'eau passe de l'état liquide à celui de vapeur, elle absorbe un peu de chaleur qui s'éloigne du corps. La température de la peau chute, celle des vaisseaux également et le corps se refroidit. Cela explique les grandes suées qui surviennent au cours de certaines maladies infectieuses, pour faire tomber la fièvre.

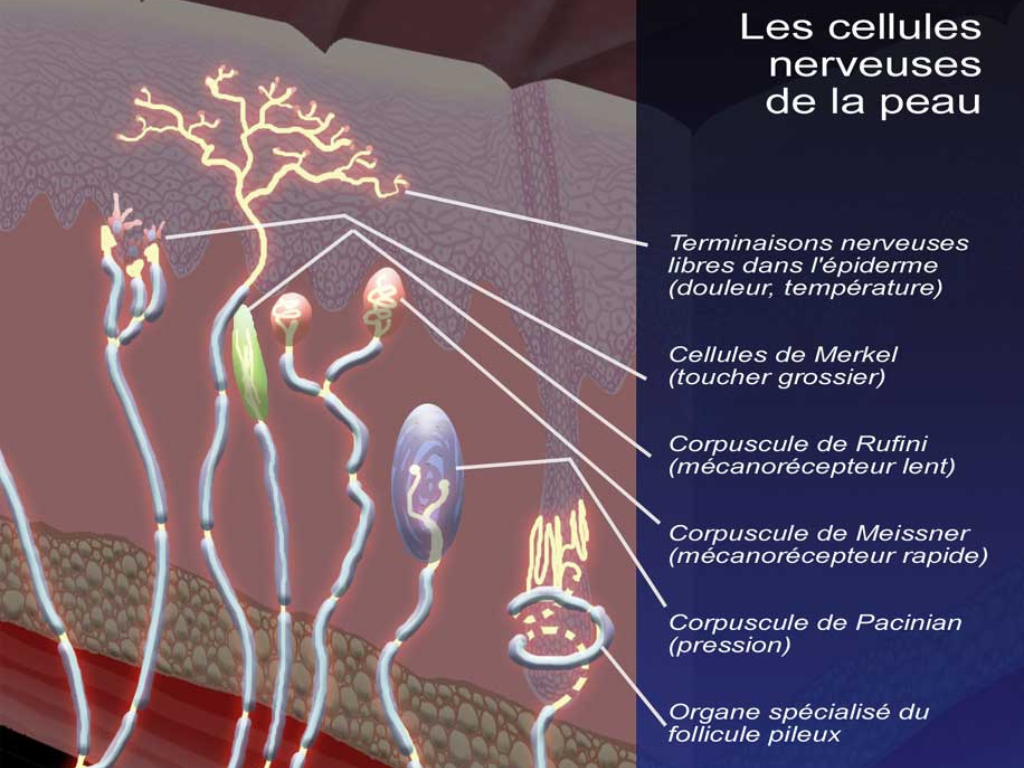

- Les terminaisons nerveuses du système sensoriel.

C'est dans le derme que se trouvent les éléments nerveux qui font de la peau l'organe du toucher. De nombreuses terminaisons nerveuses sensitives se trouvent dans le derme où les terminaisons libres se fraient un chemin jusque dans l'épiderme. Les autres fibres nerveuses se terminent par des renflements spécialisés permettant de discerner diverses sensations : le toucher, le chaud, le froid ou la pression.

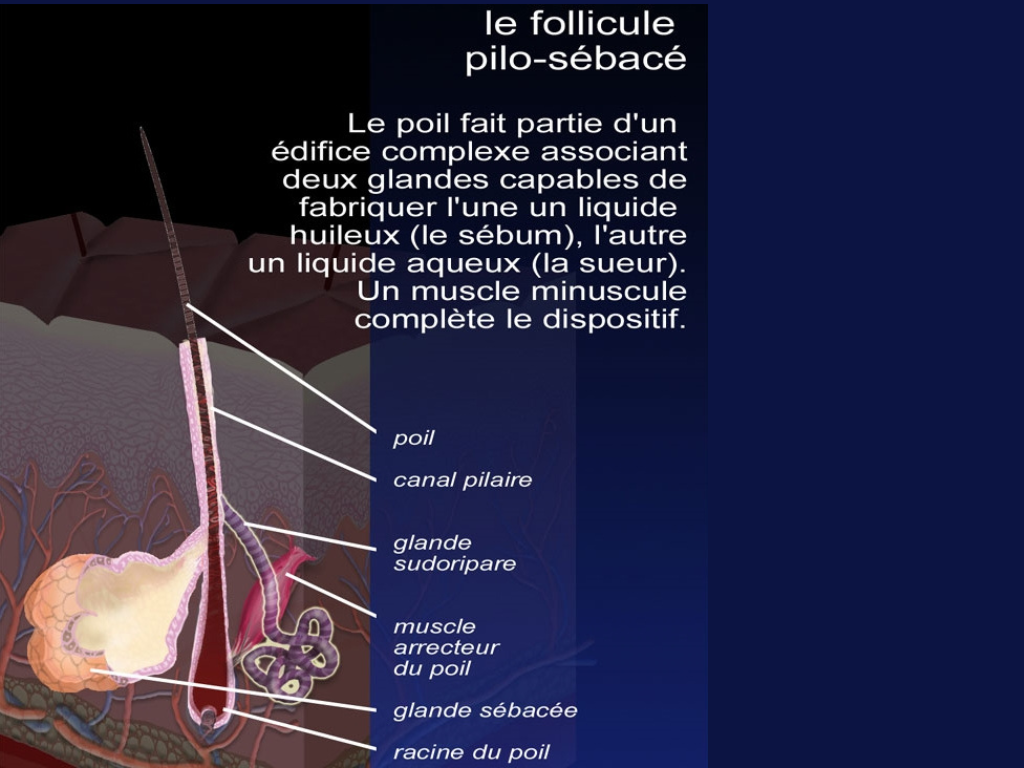

- Les follicules pileux.

L'épiderme, au niveau de sa couche profonde, s'enfonce profondément dans le derme en prenant la forme d'un petit tube renflé à sa base, c'est le follicule pileux. Il est centré à sa base par une petite pelote de vaisseaux qui lui apportent les nutriments et l'oxygène utiles à son bon fonctionnement. Les cellules qui tapissent l'intérieur de la racine du poil sont capables de se diviser et de se transformer rapidement en des sortes d'écailles de kératine dure qui s'organisent selon la forme de petit canal qui moule littéralement un cylindre de kératine qui progresse vers la surface de la peau : c'est le poil (ou le cheveu, qui est un poil capable de pousser plus rapidement).

La couleur du poil est donnée par des mélanocytes qui, en déposant plus ou moins de pigment, donnent les nuances de coloration des poils.

Un muscle minuscule est fixé à la base du poil qui joue un rôle important dans la régulation thermique. Les millions de petits muscles des poils peuvent se contracter tous ensemble. Chaque contraction dégage une minuscule énergie thermique qui, multipliée par quelques millions, finit par représenter un dégagement de chaleur capable de faire monter la température du corps de quelques fractions de degré. Le phénomène est connu sous le nom de « chair de poule ». Lorsque tous les muscles se contractent, les poils se hérissent et la peau est couverte de petites bosselures.

- Les vaisseaux sanguins du derme.

Ils apportent à la peau les nutriments et participent à la régulation de la température corporelle. Quand une coupure saigne, c'est que le derme est atteint. De très nombreux vaisseaux de taille minuscule courent à l'intérieur de cette couche de la peau. Ils sont particulièrement présents dans le derme papillaire, juste sous l'épiderme. Ils apportent les éléments nutritifs et l'oxygène nécessaires à la vie des cellules cutanées. Les petites artères sont pourvues d'un système musculaire complexe qui permet d'en réduire le diamètre pour ajuster leur débit. Ce système joue un rôle clé dans la régulation de la température du corps. Si la température centrale du corps est trop élevée, les muscles des artérioles se relâchent, le débit sanguin est augmenté et la possibilité d'échange thermique avec l'extérieur est augmentée, la peau est plus rouge et la transpiration permet d'évacuer les calories en excès. À l'inverse, quand il fait froid, pour conserver une température centrale normale et éviter les déperditions de chaleur, les vaisseaux se contractent et moins de sang circule sous la peau. Les échanges thermiques diminuent, la peau est plus blanche

3. L’hypoderme.

C'est la couche la plus profonde et la plus simple de l'épiderme. C'est un tissu de soutien souple et déformable dont le rôle est de servir d'interface entre la peau et les organes qu'elle recouvre (muscles, os…).

L'hypoderme est très riche en cellules graisseuses (appelées adipocytes) et en fibroblastes (schéma). Il est présent sur tout le corps sauf au niveau des oreilles, des paupières, des organes génitaux externes masculins. Il est particulièrement épais au niveau des parties du corps soumises à des pressions importantes comme les talons ou les fesses.

L'hypoderme joue également un rôle de réserve énergétique. La graisse contenue dans les adipocytes peut être mobilisée sous forme d'énergie en cas d'effort intense ou prolongé ou de jeûne.

L'hypoderme participe aussi à la régulation thermique, la graisse jouant un rôle d'isolant passif, en réduisant les échanges de température avec l'extérieur.

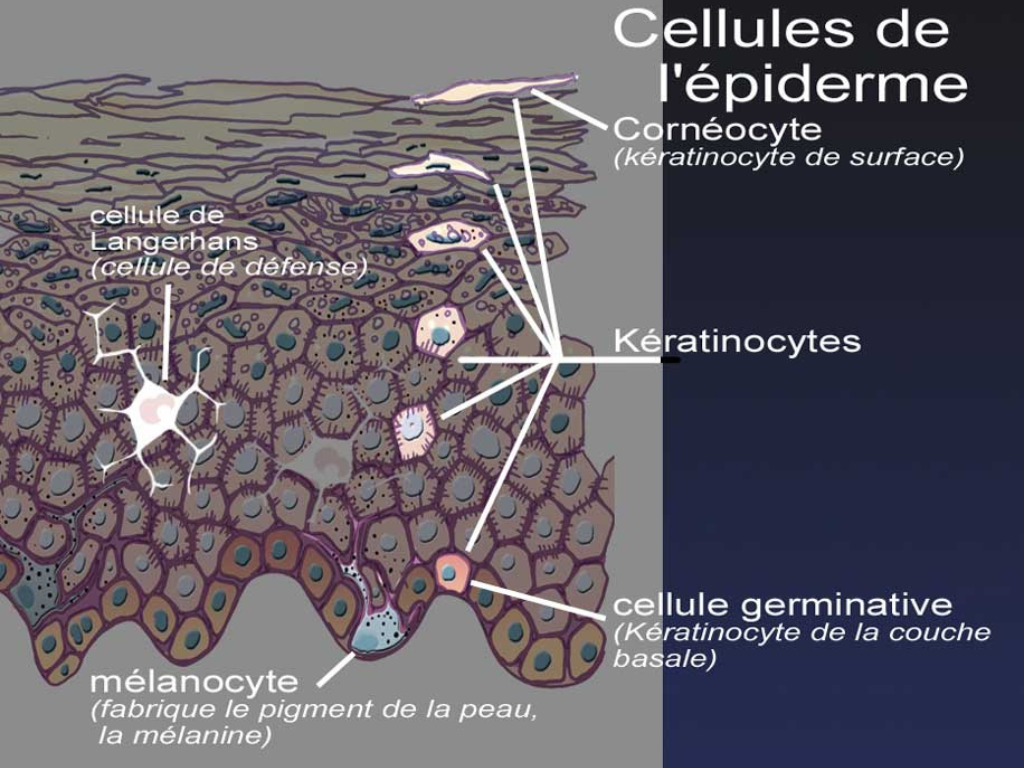

Les cellules de la peau

- Les kératinocytes : Ce sont des cellules constituant 90 % de la couche superficielle de la peau (épiderme) et des phanères (ongles, cheveux, poils). Ils synthétisent la kératine, une protéine fibreuse et insoluble dans l'eau, qui assure à la peau sa propriété d'imperméabilité et de protection extérieure de la peau.

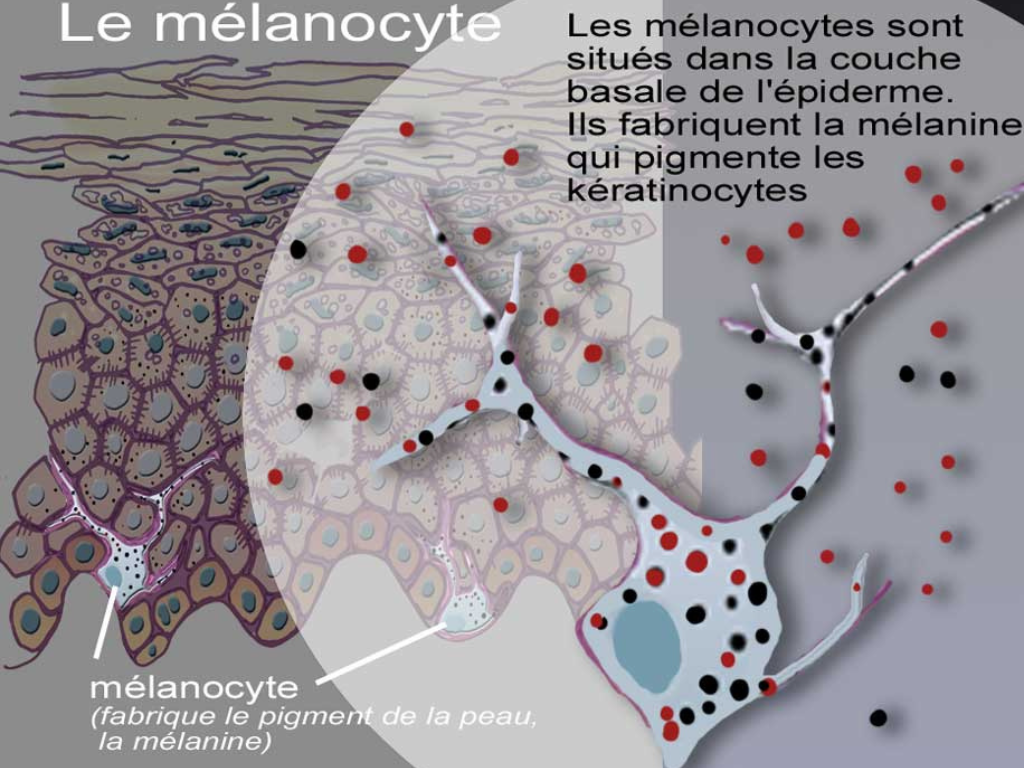

- Les mélanocytes : Ces cellules sont situées dans la partie la plus profonde de l'épiderme, au niveau de la couche basale dont elles constituent environ 10% de la population cellulaire. Elles possèdent de longues ramifications qui sont au contact des kératinocytes de la couche épineuse. Les mélanocytes produisent la mélanine, soit spontanément dans le cas des peaux de couleur, soit suite à la stimulation par les rayons du soleil pour les peaux claires. Les grains de mélanine circulent dans les bras de la cellule, jusque dans les kératinocytes qui sont à leur contact. Quelle que soit la couleur de la peau, le nombre de mélanocytes est identique; seule leur activité, et donc la quantité de mélanine produite, varie. Plus il y a de grains de mélanine dans les kératinocytes, plus la peau est foncée. Ces grains sont répartis uniformément sur toute la peau, mais lorsqu’ils se regroupent en amas, ils forment un grain de beauté (ou nævus). La mélanine contribue également à protéger la peau contre les effets nocifs des rayons UV.

- Les fibroblastes : Ces cellules sont les cellules majoritairement présentes dans le derme, elles produisent du collagène et de l’élastine et d’autres fibres de la matrice extracellulaire.

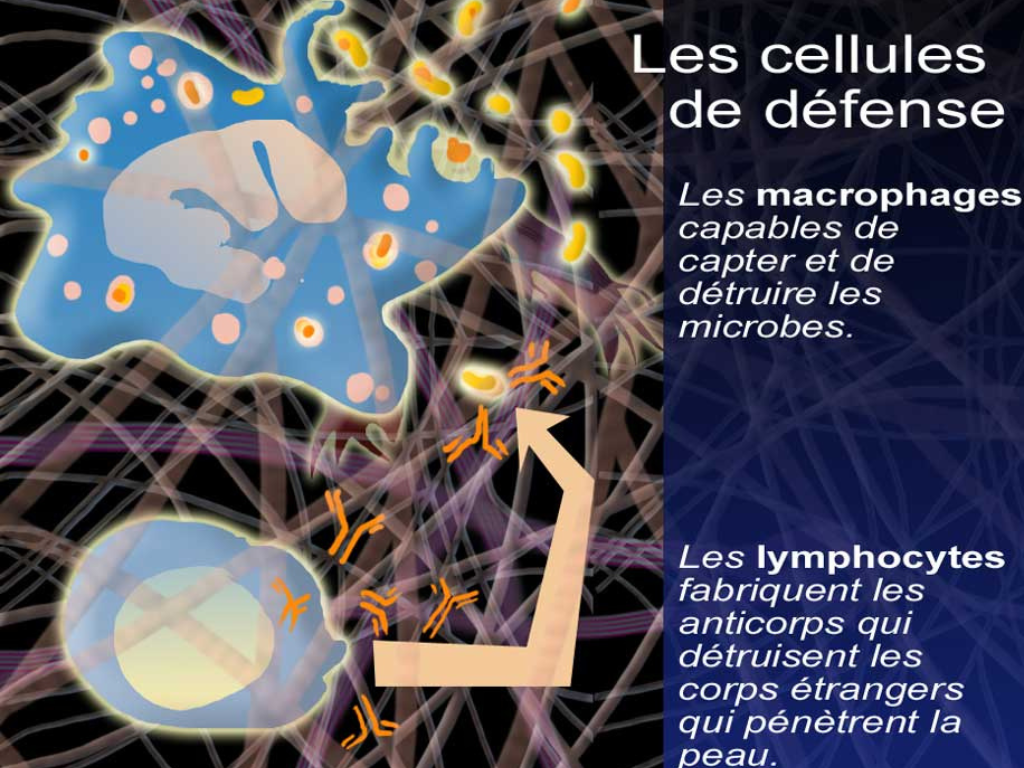

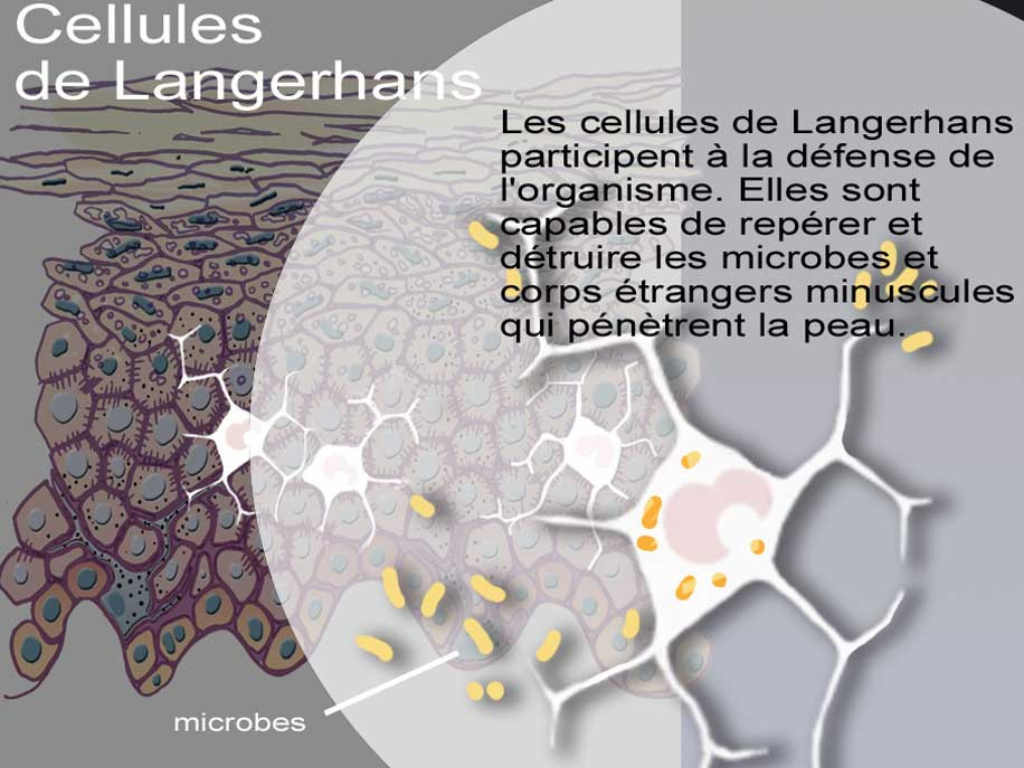

- Les cellules immunitaires : Différents types de globules blancs, cellules clés de défense de l'organisme, sont présents dans les vaisseaux du derme. On y trouve ainsi des lymphocytes et des macrophages. Ceci constitue la seconde ligne de défense de l'organisme après l'épiderme. Ces cellules sont capables de repérer, de signaler et éventuellement de détruire les éléments étrangers qui ont pu pénétrer dans le derme.

- Les cellules de Langerhans : elles font partie du système immunitaire. Leur rôle est de capturer les corps étrangers (virus, bactéries, allergènes…) pour pouvoir stimuler le système de défense immunologique de l'organisme. Ces cellules sont capables d'absorber des particules de la taille d'un microbe, de les digérer et d'aller en présenter certains composants aux cellules de défense (les lymphocytes) jusque dans les ganglions lymphatiques. Elles jouent aussi un rôle important dans les réactions allergiques chez les personnes ayant un terrain atopique .

- Les cellules de Merkel sont des cellules sensorielles, associées aux terminaisons nerveuses. Elles sont impliquées dans la perception du toucher et sont localisées dans la couche basale de l’épiderme, surtout dans les zones sensibles (lèvres, doigts…).

- Les adipocytes : ce sont les cellules présentent dans l’hypoderme qui permettent le stockage des graisses.

Les fonctions de la peau

La peau joue plusieurs rôles essentiels :

- Protection : Elle agit comme une barrière physique contre les traumatismes, les infections, les rayons UV, et la pollution, prévenant ainsi les dommages internes. L’épiderme (ainsi que les autres couches cutanées) protège les organes internes, les muscles, les nerfs et les vaisseaux sanguins des lésions. Dans certaines zones du corps qui nécessitent une plus grande protection (comme les paumes des mains et les plantes des pieds), la couche cornée de l’épiderme est par exemple beaucoup plus épaisse.

- Régulation de la température corporelle : Grâce à la sueur et aux vaisseaux sanguins, la peau aide à maintenir la température corporelle stable.

- Détection des stimuli sensoriels : La peau est riche en récepteurs nerveux qui permettent de percevoir le toucher, la douleur, la chaleur et le froid.

- Participation à la synthèse de la vitamine D : Sous l’effet des rayons UV, la peau produit de la vitamine D, essentielle pour la santé des os et du système immunitaire. Au printemps et en été, une exposition du visage, des mains et bras, 20 minutes par temps clair suffit pour en produire une quantité suffisante.

- La cicatrisation. La peau possède une capacité d'autoréparation. Lorsqu'une agression rompt la continuité de la barrière cutanée, un processus de cicatrisation se met en place. Il permet de rétablir l'intégrité de la barrière cutanée en une semaine environ dans le cas de plaies légères. Si la cicatrisation est un phénomène naturel, de nombreux éléments vont jouer sur la rapidité et la qualité de ce processus. Celui-ci est sous la dépendance de nombreux facteurs tels que l'âge et l'état général de l'individu, la cause de la lésion, sa profondeur ou sa localisation.

A chaque individu sa cicatrice

Il n'y a pas de règle générale en ce qui concerne la cicatrisation. Chaque individu possède sa propre façon de cicatriser et celle-ci peut évoluer dans le temps. Il est donc difficile, voire impossible, pour le médecin de prédire la qualité d'une cicatrice. Même en présence de lésions de même cause, la cicatrisation pourra se dérouler totalement différemment chez deux individus différents.

Des facteurs favorisants

Une plaie sera d'autant plus simple à guérir que ses bords en sont nets et proches, qu'il n'y a pas de perte de tissu cutané et qu'il n'y a pas dans la plaie de corps étranger. Les éléments qui peuvent ralentir la cicatrisation sont la présence de débris dans la lésion, l'œdème et les hématomes. C'est sans aucun doute l'infection locale dont l'impact est le plus néfaste sur le processus de réparation de la peau.

Trois grandes étapes

Une plaie cicatrise en trois étapes caractérisées par une activité cellulaire propre. Chacune des phases peut durer plus ou moins longtemps et son intensité être plus ou moins prononcée. Quelle que soit la plaie, la cicatrisation commence par l'apparition de phénomènes inflammatoires précoces. Immédiatement après le traumatisme, les vaisseaux sanguins et lymphatiques entrent en jeu. La coagulation du sang débute immédiatement et permet d'assurer une étanchéité rapide de la zone lésée.

Prolifération, reconstruction et maturation

- Au bout de 10 minutes environ, débute une exsudation qui va assurer la défense contre l'infection et le nettoyage de la plaie. Les petits vaisseaux deviennent perméables et laissent passer le plasma sanguin avec anticorps et globules blancs vers la région traumatisée. Ainsi les tissus morts, les débris présents dans la plaie ainsi que les microbes sont éliminés et détruits par les cellules de défense de l'organisme. C'est pendant cette étape que les cellules du derme se mettent à se diviser activement au niveau de la plaie. Les fibroblastes sont responsables du travail de reconstruction qui commence.

- Prolifération et reconstruction. Environ 4 jours après la blessure, la peau qui entoure la plaie commence à combler la perte de substance par un nouveau tissu. Les fibroblastes se mettent à fabriquer tout d'abord les mucopolysaccharides, ces sucres qui serviront à mettre en place le gel riche en eau. Les fibres de collagène viendront ensuite le coloniser et consolider l'ensemble. En même temps, de nouveaux petits vaisseaux apparaissent. Ils présentent, à la surface de la plaie, un aspect de granulation rouge vif. Sur le nouveau tissu, une couche de sécrétions fibrineuses se forme. Des bourgeons vasculaires et des cellules du derme la colonisent. À leur tour, ils permettent à une nouvelle couche du même type de se mettre en place. Progressivement, le tissu manquant est remplacé grâce à ce mécanisme.

- Les cellules maturent, la cicatrice se forme. Entre 6 et l0 jours en moyenne après la blessure, les fibres de collagène prennent leur place définitive. La plaie se rétracte sous l'action des myofibroblastes, des cellules spécifiques, moitié cellule musculaire, moitié fibroblaste. L'eau et les vaisseaux excédentaires disparaissent alors, et la cicatrice se raffermit. Pour finir le tout, une couche d'épiderme se met en place à partir des berges de la plaie. Les cellules de la couche basale de l'épiderme se multiplient activement et recouvrent progressivement la surface libre de la blessure.

Comment entretenir sa peau au quotidien ?

1. L’hydratation

Pour que la peau, et plus particulièrement l’épiderme, remplisse son rôle de barrière protectrice de l’organisme, elle doit être correctement hydratée. L’application d’émollients, c’est-à-dire de soins locaux à visée hydratante, est recommandée dans le cas de certaines pathologies cutanées telles que la dermatite atopique ou le psoriasis.

Ces produits hydratants se présentent sous différentes formes galéniques : pommade, baume, cérat, crème, huile, émulsion, lait ou lotion. En fonction des besoins de chacun et des préférences en matière de texture, il est donc possible d’adapter le type de soin hydratant à utiliser.

La régularité dans l’application des soins hydratants est le facteur clé d’une bonne hydratation cutanée.

2. Protection contre les rayons UV

Les rayons ultraviolets (UV), en particulier les UVA et les UVB, comptent parmi les principales causes du vieillissement prématuré de la peau et du développement de cancers cutanés.

Les UVA traversent la couche cornée et pénètrent jusqu’au derme, où ils induisent la production de radicaux libres et provoquent des altérations de l’ADN cellulaire. Les UVB, bien qu’ayant des longueurs d’onde plus courtes et une pénétration cutanée moins profonde, sont également responsables de ces dommages.

Il est donc essentiel d’utiliser une protection solaire dite « à large spectre », c’est-à-dire efficace contre les UVB et les UVA, lors de toute exposition au soleil — même par temps nuageux. Il est important de l’appliquer sur toutes les zones exposées, y compris celles souvent négligées comme les oreilles, la nuque, les pieds ou les lèvres, et de renouveler l’application régulièrement, notamment après la baignade, la transpiration ou un essuyage.

Enfin, une protection physique complémentaire est recommandée : se tenir à l’ombre, chapeau couvrant les oreilles et la nuque, lunettes de soleil, et vêtements anti-UV, en particulier chez les enfants. La protection contre les UV est également importante d’un point de vue cosmétique, pour lutter contre les signes du vieillissement cutané tels que les rides et les taches solaires, ainsi que pour prévenir les troubles de la pigmentation qui peuvent survenir dans certaines maladies de la peau (hyperpigmentation secondaire à des boutons d’acné, hyperpigmentation d’une cicatrice, etc.).

3. Nettoyage

Un nettoyage quotidien de la peau permet d’éliminer les impuretés, l’excès de sébum et les cellules mortes. Il est recommandé d’utiliser un nettoyant doux, adapté à son type de peau, ainsi que de l’eau tiède afin de ne pas agresser la peau ni la dessécher.

4. Alimentation et mode de vie sain

Une alimentation riche en antioxydants, notamment par la consommation de fruits et de légumes, contribue à protéger la peau contre les effets néfastes des radicaux libres.

À l’inverse, le tabac et l’alcool sont délétères pour la peau. La nicotine exerce une action vasoconstrictrice sur les vaisseaux sanguins, y compris ceux de la peau, ce qui réduit les apports en nutriments et en oxygène au niveau cellulaire. Elle induit également la production de radicaux libres qui endommagent l’ADN des cellules cutanées, favorisent une inflammation chronique, et activent la dégradation des constituants clés de la peau — tels que le collagène et l’élastine — via la stimulation des métalloprotéases.

Il est d’ailleurs fréquemment observé que les fumeurs présentent une peau plus terne, plus rugueuse et plus marquée que les personnes non fumeuses du même âge.

Faits amusants sur la peau

1. La peau se renouvelle constamment.

La peau se régénère naturellement environ toutes les trois semaines. Cependant, dans certaines conditions pathologiques, comme le psoriasis, ce processus est fortement accéléré. C’est également le cas lors de la cicatrisation, où la régénération cellulaire s’intensifie afin de réparer les tissus. À l’inverse, le vieillissement cutané s’accompagne d’un ralentissement du renouvellement cellulaire. Le tabac contribue également à ce phénomène en altérant l’oxygénation et la vascularisation de la peau, ce qui freine les processus de régénération.

2. L'épaisseur de la peau varie d’une région du corps a une autre.

La peau n’a pas la même épaisseur sur l’ensemble du corps. Par convention, on qualifie une peau de "fine" ou "épaisse" en fonction de l’épaisseur de son épiderme. Selon cette définition, seules les paumes des mains et les plantes des pieds présentent une peau dite épaisse.

Cependant, l’épaisseur de l’hypoderme varie également de manière significative selon les zones du corps. Elle est minimale au niveau des paupières, des oreilles et des organes génitaux masculins, tandis qu’elle atteint son maximum au niveau des fesses, des hanches et des cuisses chez la femme, ou au niveau de l’abdomen et du cou chez l’homme.

3. Notre peau est recouverte de plus d’un milliard de bactéries et autres microorganismes.

Le microbiome cutané, également appelé microbiote ou flore cutanée, est composé d'un ensemble de micro-organismes (bactéries, archées, champignons, virus et acariens) résidant à la surface de la peau et à l'intérieur de ses couches. On estime qu'environ 10¹⁴ (= 100 000 milliards) bactéries commensales (bactéries qui vivent sur notre corps sans nous nuire) colonisent notre peau. Plus de 100 espèces différentes ont déjà été identifiées, telles que Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Streptococcus mitis, Propionibacterium acnes, Corynebacterium spp., etc. Des levures, telles que Malassezia, et de petits parasites, comme le Demodex, sont également présents.

Le microbiote cutané forme une barrière protectrice contre les micro-organismes nuisibles en empêchant leur prolifération, notamment en produisant des substances capables de tuer d’autres espèces bactériennes. Il joue également un rôle clé dans la communication avec le système immunitaire. En effet, il aide à réguler la réponse immunitaire, renforce la défense contre les infections, et prévient une inflammation excessive.

Sa composition varie d’un individu à l’autre et diffère selon les régions du corps chez un même individu. De plus, l’âge et de nombreux facteurs externes peuvent influencer la composition du microbiote. Une altération de cette composition, appelée dysbiose cutanée, peut favoriser le développement de maladies inflammatoires cutanées.

4. Certaines émotions peuvent se refléter sur la peau.

Dans certaines situations (émotions fortes comme le stress, la gêne ou la timidité), certaines personnes rougissent : c’est ce qu’on appelle l’érythème pudique. Ces rougeurs peuvent apparaître sur le cou, le décolleté, et parfois sur les joues. Ce phénomène survient souvent dès l’enfance et peut être aggravé par la consommation d’aliments épicés ou d’alcool.

Cette réaction est due à une dilatation des petits vaisseaux sanguins de la peau, provoquant un afflux de sang localisé, d’où la rougeur visible.

Références :

1. https://www.sfdermato.org/media/pdf/formation-en-dpc/formation/3-structuredelapeau.pdf

2. Domizio, J., D., Pagnoni, A., Huber, M., Hohl, D., Gilliet, M., Le microbiote cutané : le poids lourd sort de l’ombre, Rev Med Suisse, 2016/512 (Vol.12), p. 660–664. DOI: 10.53738/REVMED.2016.12.512.0660 URL: https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2016/revue-medicale-suisse-512/le-microbiote-cutane-le-poids-lourd-sort-de-l-ombre