Qu’est-ce que le VIH ?

Le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) est un rétrovirus qui s’attaque au système immunitaire, et plus particulièrement aux lymphocytes T CD4+, cellules clés de la défense de l’organisme contre les infections.

En l’absence de traitement, cette infection évolue lentement vers un état d’immunodépression sévère appelé SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise). Contrairement à certaines idées reçues, on ne meurt pas directement du VIH, mais des infections ou cancers que le système immunitaire, affaibli, ne parvient plus à combattre.

Ce virus se transmet par certains fluides corporels : le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide rectal et le lait maternel. Il peut être transmis lors de rapports sexuels non protégés, de transfusions sanguines (dans les pays où les dons ne sont pas systématiquement contrôlés), par le partage de matériel d’injection, ainsi que de la mère à l’enfant pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement.

En revanche, le VIH ne se transmet pas par la sueur, les larmes, la salive, ni par un simple contact physique.

Les phases évolutives de l’infection par le VIH

L’infection par le VIH évolue en plusieurs phases cliniques distinctes, qui s’étendent sur plusieurs années si aucun traitement n’est administré. Ces étapes sont marquées par des manifestations générales et dermatologiques.

La première phase, dite de primo-infection, survient généralement entre deux et six semaines après la contamination. Elle correspond à la période de séroconversion, moment où l'organisme commence à produire des anticorps contre le virus. Elle se manifeste souvent par un syndrome pseudo-grippal aigu : fièvre, maux de tête, gorge irritée, douleurs musculaires, fatigue intense, ganglions lymphatiques enflés et parfois des rougeurs sur la peau. Cette phase est parfois confondue avec une grippe ou une mononucléose, ce qui peut retarder le diagnostic. Néanmoins, c’est une période de très forte contagiosité, car la charge virale est alors particulièrement élevée.

La seconde phase est dite asymptomatique. Elle peut durer plusieurs années, souvent entre cinq et dix ans. Durant cette période silencieuse, le virus continue de se multiplier de manière discrète et fragilise progressivement le système immunitaire, sans provoquer de symptômes évidents. De nombreux patients ne se savent pas porteurs du VIH à ce stade et peuvent transmettre le virus sans en avoir conscience. Certains signes discrets peuvent apparaître, comme une perte de poids progressive, une fatigue chronique ou des ganglions gonflés persistants.

La troisième phase marque l’entrée dans une phase symptomatique. Les patients présentent alors des diarrhées prolongées, une fièvre persistante, une perte de poids marquée, des sueurs nocturnes, une toux chronique. C’est à ce stade que peuvent apparaître des manifestations dermatologiques, évocatrices car souvent atypiques dans leur présentation clinique (lésions plus nombreuses ou étendues, évolution plus sévère etc.)

Enfin, la quatrième phase correspond à l’évolution vers le SIDA, le syndrome d’immunodéficience acquise. À ce stade, le nombre de lymphocytes T CD4 chute en dessous du seuil critique, généralement inférieur à 200 cellules/mm³. L’organisme devient alors extrêmement vulnérable à des infections dites opportunistes c’est-à-dire une infection qui ne rend généralement pas malade une personne en bonne santé, mais qui peut provoquer des maladies graves chez une personne dont le système immunitaire est affaibli. Ces dernières peuvent être graves comme dans le cas de la pneumocystose pulmonaire, de la toxoplasmose cérébrale ou de la cryptococcose par exemple. Certains cancers associés au VIH peuvent aussi survenir (sarcome de Kaposi, lymphome…)

Manifestations dermatologiques au cours de l’infection par le VIH

Les manifestations cutanées associées au VIH peuvent être classées comme suit :

- Les manifestations inflammatoires non liées au traitement antirétroviral

- Les manifestations inflammatoires liées au traitement antirétroviral

- Les cancers cutanéo-muqueux liés à l’infection par le VIH

- Les manifestations infectieuses favorisées par le VIH en raison de l’affaiblissement du système immunitaire qu’il entraîne. Elles peuvent être causées par des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites.

1. Manifestations inflammatoires non liées au traitement antirétroviral

Manifestations cutanéo-muqueuses de la primo-infection à VIH

La primo-infection par le VIH correspond à la phase aiguë de l'infection, qui survient généralement deux à trois semaines après la contamination. À ce stade, le virus se multiplie très rapidement, entraînant une charge virale élevée dans le sang. Les tests classiques (sérologies) peuvent alors être encore négatifs, ce qui rend le diagnostic difficile. Pourtant, la personne est déjà très contagieuse, souvent sans le savoir.

Cliniquement, cette phase peut ressembler à une forte grippe, une infection virale ou une mononucléose : fièvre, fatigue intense (asthénie), douleurs musculaires, maux de tête, maux de gorge, et ganglions enflés (polyadénopathies), généralement indolores. D’autres symptômes peuvent également apparaître, touchant les systèmes digestif, respiratoire ou nerveux.

Sur le plan dermatologique, une éruption cutanée est observée dans 60 à 70 % des cas symptomatiques. Elle constitue souvent l’un des premiers signes visibles.

Des taches rouges ou rosées, légèrement en relief, non douloureuses et non prurigineuses (exanthème maculo-papuleux) apparaissent principalement sur le tronc, le cou, les épaules, et parfois sur le visage, les paumes des mains ou les plantes de pieds.

Cette éruption apparaît quelques jours après les premiers symptômes généraux et dure entre 5 et 10 jours. Des formes plus rares incluent de l’urticaire ou des lésions vésiculo-pustuleuses (petites cloques ou pustules).

Les muqueuses (bouche, organes génitaux, anus) peuvent aussi être touchées : on peut observer des érosions ou ulcérations douloureuses, gênant la déglutition ou la miction.

Dermatoses courantes à présentation atypique

Certaines maladies de peau fréquentes dans la population générale présentent des formes plus sévères ou atypiques chez les personnes vivant avec le VIH :

- Dermatite séborrhéique : rougeur et desquamation du visage au niveau des sillons naso-géniens, des sourcils et du cuir chevelu. Elle touche jusqu’à 85 % des patients VIH-positifs, souvent de manière plus étendue.

- Psoriasis : formes plus sévères, diffuses et parfois réfractaires aux traitements habituels.

- Dermatite atopique : plus fréquente et souvent associée à des démangeaisons importantes.

- Une photosensibilité, c’est-à-dire une sensibilité accrue aux rayons ultraviolets du soleil. Elle peut être liée directement à l’infection par le VIH ou aux traitements. Le cotrimoxazole, un antibiotique souvent utilisé en prévention des infections opportunistes, est particulièrement impliqué dans les réactions phototoxiques ou photoallergiques, surtout lorsque le taux de LTCD4 est inférieur à 50 cellules/mm³.

2. Manifestations inflammatoires liées au traitement contre le VIH

Les traitements antirétroviraux (TARV), qui permettent de contrôler efficacement le VIH, peuvent parfois provoquer des effets secondaires au niveau de la peau.

Environ 3 à 20 % des patients traités peuvent présenter ce type de réactions. La plupart sont bénignes, mais certaines peuvent être plus sérieuses.

Parmi les réactions fréquentes, on retrouve les éruptions cutanées dites morbilliformes, où des taches rosées apparaissent sur le corps, le plus souvent dans les premières semaines du traitement. Ces éruptions sont généralement sans gravité et disparaissent en quelques jours.

Dans de très rares cas, certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves, atteignant notamment les muqueuses (bouche, yeux, organes génitaux), ce qui nécessite une prise en charge urgente à l’hôpital.

D'autres effets peuvent apparaître progressivement, comme une sécheresse de la peau, des boutons de type acné, ou des changements dans la répartition des graisses du corps : accumulation de graisse au niveau du ventre, de la nuque (« buffalo hump ») ou au contraire perte de graisse dans les bras, les jambes ou au niveau du visage. Ce phénomène est appelé lipodystrophie.

Enfin, un phénomène particulier peut survenir : le syndrome de reconstitution immunitaire. Cela arrive lorsque le traitement commence à bien fonctionner et que le système immunitaire « se réveille ». Il peut alors réagir fortement contre des infections anciennes ou cachées (comme la tuberculose ou certaines infections de la peau), provoquant une inflammation soudaine. Ce syndrome touche surtout les personnes qui commencent leur traitement avec un système immunitaire très affaibli. Il peut se manifester par de la fièvre, des ganglions enflés ou des lésions cutanées.

3. Les cancers cutanéo-muqueux liés au VIH

Les personnes vivant avec le VIH présentent un risque accru de développer certains cancers de la peau et des muqueuses, en raison de la baisse des défenses immunitaires provoquée par le virus.

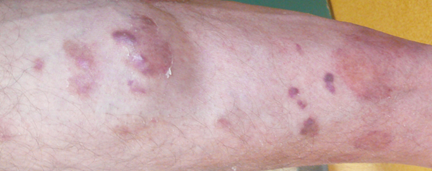

Parmi eux, le sarcome de Kaposi est l’un des plus emblématiques. Il est causé par un virus appelé herpès virus humain de type 8 (HHV-8). Ce cancer affecte principalement les vaisseaux sanguins et lymphatiques et se manifeste par des lésions cutanées rouges, violettes ou brunâtres sur les jambes, les bras, le visage ou dans la bouche. Le sarcome de Kaposi peut également toucher les organes internes (poumons, tube digestif). Il a été l’un des premiers signes visibles de l’épidémie de VIH dans les années 1980. Aujourd’hui, grâce aux traitements antirétroviraux, sa fréquence a considérablement diminué, mais il reste plus fréquent chez les personnes dont le système immunitaire est très affaibli.

Les cancers cutanés courants sont plus fréquents chez les personnes atteintes par le VIH.

On observe notamment une augmentation des cas suivants :

- Carcinomes basocellulaires (CBC) : Le plus fréquent des cancers de la peau. Ils apparaissent alors préférentiellement sur le tronc, souvent sous forme de lésions superficielles et multiples. Des formes plus agressives ont également été décrites.

- Carcinomes épidermoïdes cutanés (CEC) : Ils peuvent toucher aussi bien les zones exposées au soleil que les régions ano-génitales ou buccales. Leur évolution est souvent plus défavorable, avec un risque accru de récidive ou de métastases, même lorsque le taux de CD4 reste stable.

- Mélanome : Ce cancer de la peau, plus rare mais plus grave, se manifeste également avec une fréquence et une agressivité accrues dans ce contexte.

Certains lymphomes cutanés – des cancers du système lymphatique qui atteignent la peau – sont également plus souvent observés chez les personnes immunodéprimées.

Ces données soulignent l’importance d’un suivi dermatologique régulier pour les personnes vivant avec le VIH. Il est recommandé de procéder à un dépistage systématique de toute lésion suspecte, d'adopter une protection solaire rigoureuse, et de bénéficier d’un examen complet de la peau au moins une fois par an par un professionnel de santé.

4. Les manifestations infectieuses favorisées par le VIH

1. Les infections bactériennes

Parmi les bactéries responsables d’infections de la peau, Staphylococcus aureus est la plus courante. Elle provoque des infections comme des boutons au niveau des poils (folliculites), des croûtes jaunâtres (impétigo), des abcès, des furoncles ou des infections plus profondes comme la cellulite. Ces infections sont souvent localisées sur les jambes, les fesses ou la région génitale. Chez les personnes vivant avec le VIH, elles sont parfois causées par des souches résistantes aux antibiotiques, notamment à la méthicilline, on parle alors de SARM. Elles récidivent aussi plus fréquemment. En cas d’immunité très affaiblie, elles peuvent évoluer vers une infection généralisée du sang (septicémie).

D’autres bactéries peuvent provoquer des infections cutanées lorsque le système immunitaire est fortement affaibli, notamment au stade SIDA ou en l’absence de traitement antirétroviral :

Pseudomonas aeruginosa peut entraîner des infections localisées, surtout autour des dispositifs médicaux comme les cathéters, ou dans les zones humides (aisselles, plis, région génitale).

Certaines infections cutanées dues à des bactéries appelées mycobactéries, comme Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculose. Bien qu’elle touche surtout les poumons, elle peut parfois apparaître sur la peau. Dans ce cas, des lésions d’aspect très varié apparaissent telles que des plaques épaisses ou des ulcères.

D’autres mycobactéries dites "atypiques", présentes dans l’environnement (eau, sol), peuvent entraîner des nodules, abcès ou ulcères, souvent après une petite blessure ou une exposition à un milieu humide.

Deux bactéries appelées Bartonella henselae et Bartonella quintana peuvent causer une infection appelée angiomatose bacillaire. Elle se manifeste par des plaques rouges violacées, douloureuses, parfois accompagnées de fièvre.

Enfin, la syphilis, causée par la bactérie Treponema pallidum, est plus fréquente et souvent plus sévère dans ce contexte. Elle peut se présenter de manière atypique : la forme primaire peut provoquer plusieurs petites ulcérations génitales (au lieu d’une seule), et la forme secondaire peut entraîner des éruptions plus étendues, parfois ulcérées. Des formes neurologiques précoces sont aussi observées.

2. Les infections virales

Chez les personnes vivant avec le VIH, le risque de développer des infections cutanées d’origine virale est plus important. Ces infections peuvent être plus fréquentes, plus sévères ou se présenter sous des formes atypiques.

- Herpès simplex virus (HSV), de type 1 ou 2 : Les épisodes d’herpès sont souvent plus fréquents, avec des lésions plus étendues, épaisses, d’aspect verruqueuses et persistantes. Chez les patients très immunosupprimés (CD4 inférieurs à 100/mm3, on peut observer des ulcérations chroniques, notamment au niveau péri-anal ou génital.

- Virus varicelle-zona (VZV) : Les infections à VZV sont environ dix fois plus fréquentes. Le zona peut prendre une forme sévère : très étendue, douloureuse, parfois nécrotique. La varicelle, quant à elle, peut également être plus grave, avec des lésions abondantes, nécrotiques et un risque d’atteinte viscérale (poumons, système nerveux, etc.).

- Papillomavirus humain (HPV) : Très fréquent, il provoque des verrues ano-génitales (condylomes). Certaines souches augmentent le risque de cancers, notamment du col de l’utérus chez la femme et de l’anus.

- Le cytomégalovirus (CMV) provoque rarement des problèmes de peau isolés, mais peut entraîner des ulcérations étendues, notamment au niveau des organes génitaux et de la région anale, ainsi que des éruptions cutanées faites de petits éléments rouges et en relief (maculo-papuleuses).

- Le virus Epstein-Barr (EBV), connu également pour son rôle dans la mononucléose infectieuse, peut provoquer des lésions caractéristiques de la langue appelées leucoplasie orale chevelue ou leucoplasie villeuse. Cette affection se manifeste par des plaques grises ou blanches, rugueuses, sur les bords de la langue qui ne se détachent pas. Elle est surtout fréquente chez les personnes fortement immunodéprimées par le VIH.

- Enfin, les molluscum contagiosum, petites lésions rosées de quelques millimètres en relief causées par un poxvirus, sont souvent plus nombreux, persistants et récidivants dans un contexte d’immunodépression marquée, atteignant les régions génitales ou le visage

Enfin, les molluscum contagiosum, petites lésions rosées de quelques millimètres en relief causées par un poxvirus, sont souvent plus nombreux, persistants et récidivants dans un contexte d’immunodépression marquée, atteignant les régions génitales ou le visage.

3. Les infections fongiques (par des champignons)

Chez les personnes vivant avec le VIH, les infections fongiques sont plus fréquentes, parfois plus graves, et peuvent se présenter sous des formes atypiques.

Candida albicans est le champignon le plus souvent en cause. Il peut provoquer des candidoses buccales (muguet) ou vaginales. Lorsque l’immunité s’affaiblit, ces infections peuvent s’étendre au tube digestif ( oesophagite) et, dans les cas les plus graves, atteindre la circulation sanguine (candidémie).

Les dermatophytoses, causées par des champignons comme Trichophyton, Microsporum ou Epidermophyton, touchent la peau, les cheveux ou les ongles. Elles sont plus fréquentes, souvent plus étendues (atteinte de tous les ongles, lésions cutanées multiples) et peuvent être plus difficiles à traiter.

En cas d’immunodépression avancée (CD4 infections fongiques invasives peuvent survenir. Elles sont causées par des champignons comme Cryptococcus, Histoplasma, Coccidioides, Sporothrix ou Penicillium marneffei. Ces infections peuvent se manifester par des nodules cutanés, des abcès ou des ulcères, mais aussi par des atteintes graves des poumons ou du système nerveux central (méningite). Leur évolution est souvent sévère, avec un taux de mortalité élevé, notamment pour Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum et Penicillium marneffei.

4. Les infections parasitaires

Certaines infections parasitaires prennent également des formes plus sévères chez les personnes immunodéprimées par le VIH.

La gale, provoquée par un petit acarien (le sarcopte), peut évoluer vers une forme grave dite gale croûteuse ou gale norvégienne. Elle se caractérise par une infestation massive, avec des plaques épaisses et squameuses des mains, des pieds et du corps. Cette forme survient plus fréquemment lorsque le taux de CD4 est inférieur à 200 cellules/mm³.

La leishmaniose, maladie transmise par la piqûre de phlébotomes (petits insectes), est également plus préoccupante dans ce contexte. Elle peut se présenter sous trois formes : cutanée, muco-cutanée et viscérale. Les formes cutanées peuvent être plus étendues et sévères, avec un risque accru d’atteinte des muqueuses. L’infection par le VIH augmente considérablement la probabilité de développer une leishmaniose viscérale. Dans certains cas, la leishmaniose viscérale est considérée comme une maladie définissant le SIDA en raison de sa gravité.