Qu’est-ce que c’est ?

La pemphigoïde bulleuse (PB) est une maladie bulleuse de la peau, affectant essentiellement le sujet âgé (survenue en général après 70 ans).

Une fréquence en augmentation

C' est la plus fréquente des maladies bulleuses et le nombre annuel de nouveaux cas (incidence) augmente et avec l' âge (150 à 180 nouveaux cas/an/million d' habitants après 80 ans). L' association à des maladies neurologiques ou neurodégénératives est fréquente (ex : démence, accident vasculaire cérébral, maladie de Parkinson, grabatisation).

Certains médicaments peuvent parfois déclencher la maladie (certains diurétiques, psychotrope ou contre le diabète [famille des « gliptines »]) ou contre le cancer [immunothérapies]). La maladie n' est pas contagieuse et pas héréditaire.

L' aspect clinique

La présentation de la maladie est souvent typique et permet d' évoquer le diagnostic, puis des examens viendront la confirmer : survenue, chez un sujet âgé, de bulles, en général de grande taille, se développant sur une peau rouge (ressemblant à de l' urticaire ou à de l' eczéma).

Le nombre de bulles est très variable, et parfois même, il peut ne pas y en avoir. Les démangeaisons sont souvent marquées, et parfois précèdent toute manifestation clinique de plusieurs semaines ou mois. La maladie touche le tronc, les membres, rarement le visage, et les muqueuses (bouche notamment) dans 10 à 20% des cas.

Le diagnostic

Le diagnostic peut être parfois difficile à évoquer, notamment chez des gens plus jeunes (la maladie peut même toucher l' enfant), ou en cas d' absence de bulles, d' atteinte de la tête ou des muqueuses. D' autres maladies bulleuses devront alors être évoquées et le diagnostic nécessite alors un avis d' expert dans un centre de référence ou de compétence (MALIBUL).

Les causes

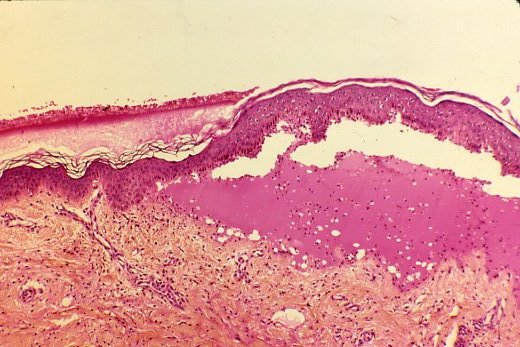

La pemphigoïde bulleuse est liée, comme toutes les maladies auto-immunes, à la fabrication anormale par l' organisme d' anticorps dirigés contre soi-même (auto-anticorps). Dans ce cas précis, les auto-anticorps sont dirigés contre deux protéines de la membrane basale, structure qui se situe entre la ²&couche superficielle de la peau, l' épiderme, la couche sous-jacente. Ces protéines sont nommées antigène BPAG1 (ou BP230), et antigène BPAG2 (ou BP180).

L' altération de ces deux molécules par la fixation des auto-anticorps perturbe la cohésion entre l'épiderme et le derme, et provoque donc la formation d' une cloque (« bulle »), qui ensuite s' érode (« érosion post-bulleuse »), avant de cicatriser totalement sans laisser de trace.

Quels examens ?

La biopsie

Le diagnostic de certitude repose sur le prélèvement (« biopsie ») d' une lésion cutanée récente (si possible avant application de crème à la cortisone). Deux prélèvements sont réalisés, sous anesthésie locale : un pour analyse histologique, qui met en évidence un décollement entre l' épiderme et le derme, et l' autre pour une analyse en « immunofluorescence directe », qui montre la présence des auto-anticorps fixés dans la peau, marqueur majeur du diagnostic de la maladie.

Tests sanguins / immunologiques

Dans le sang, on constate souvent, en phase active de la maladie, une élévation importante de certaines cellules inflammatoires (polynucléaires éosinophiles) et on détecte les auto-anticorps spécifiques de la maladie par plusieurs tests immunologiques. Un de ces tests (« ELISA BP180 »), est important à surveiller en cours et en fin de traitement pour détecter un éventuel risque de rechute de la maladie après arrêt des médicaments. Ces tests sont préférentiellement réalisés à l’hôpital, car ils ne sont pas tous remboursés s' ils sont faits en ville.

Les traitements

Dermocorticoïdes

Le traitement de la pemphigoïde bulleuse repose sur les crèmes à la cortisone (dermocorticoïdes), à forte dose pendant plusieurs mois, en application quotidienne le premier mois puis progressivement espacés. Le produit utilisé (forme princeps ou générique) est le propionate de clobétasol : 20 à 40g/j soit 2 à 4 tubes en une application sur tout le corps, sauf le visage. Ce traitement doit être appliqué par une infirmière habituée à ces soins, qui commencera par compter les nouvelles bulles chaque jour, les percer, les désinfecter si signe de surinfection, les assécher si suintement important, puis appliquera la crème cortisonée. La crème doit être appliquée partout, y compris sur les bulles et les érosions. La qualité des soins locaux est indispensable à l' évolution favorable de la maladie.

Pansements protecteurs et crème hydratante

Des pansements protecteurs peuvent être appliqués par-dessus la crème cortisonée si besoin, mais uniquement des pansements non collants. En effet, la peau est fragilisée par la maladie, aucun pansement collant ne doit être utilisé.

Les crèmes à la cortisone peuvent assécher la peau, l’utilisation de crème hydratante est donc utile (mais ne doit pas être mélangée à la crème cortisonée). Par ailleurs, elles induisent un amincissement et une fragilité de la peau, parfois du « purpura « (taches violacées survenant spontanément ou au moindre choc). Enfin, en cas de diabète sous-jacent, le taux de sucre doit être surveillé sous traitement.

En cas de résistance au traitement local

En cas de résistance au traitement local, un traitement immunosuppresseur (exemple : méthotrexate) ou une immunothérapie (exemple : omalizumab, dupilumab) sera discuté par le dermatologue afin de pouvoir mieux contrôler la maladie et de pouvoir réduire la durée et la dose des crèmes cortisonées.

Durée du traitement

La durée totale de traitement est souvent d' au moins 9 à 12 mois.

La recherche en dermatologie, un enjeu de premier plan

En France, plusieurs millions de personnes sont concernées par les maladies de la peau. La Société Française de Dermatologie, à travers son fonds de dotations notamment (FDD), soutien les projets de recherche de nombreux dermatologues.

Références

Centre de référence et centres de compétence maladies bulleuses auto-immunes MALIBUL